本記事は2023年10月に限定公開した当社オンラインセミナーのレポートです。セミナーでは、日本生活協同組合連合会様とTOPPANの持続可能な社会の実現に向けた展望と環境への取り組みについて、事例を交えて対談を行いました。その内容の一部をご紹介します。

対談者紹介

日本生活協同組合連合会 ブランド戦略本部 サステナビリティ戦略室 設楽 良昌 様(写真右)

TOPPAN株式会社 生活・産業事業本部 SX推進センター SX事業開発本部 マーケティング部 高田 康太郎(写真左)

※所属は2023年10月時点

生協で回収したPETボトルをコープ商品のパッケージに再生

日本生活協同組合連合会様(以下、日本生協連)は、回収したPETボトルをコープ商品のパッケージの原料の一部として再生利用する取り組みを拡大しています。本取り組みとTOPPANの関わりについてお二人に語っていただきました。

設楽(日本生協連): 生協で回収したペットボトルをコープ商品にリサイクルする取り組みはTOPPANさんが取りまとめてくれて、リサイクラーさんやフィルムメーカーさんと一緒に進めてきました。このような取り組みに大手流通さんは以前から取り組まれていますが、コープ商品でやることに意義があると考えています。組合員さんにとって、「リサイクルの先」を実感できることが大きな意義だと考えています。実際にある生協の広報誌で取り上げたところ、組合員さんからの反応は非常に大きかったです。2019年から始めた取り組みは現在も拡大しています。

設楽(日本生協連): 生協で回収したペットボトルをコープ商品にリサイクルする取り組みはTOPPANさんが取りまとめてくれて、リサイクラーさんやフィルムメーカーさんと一緒に進めてきました。このような取り組みに大手流通さんは以前から取り組まれていますが、コープ商品でやることに意義があると考えています。組合員さんにとって、「リサイクルの先」を実感できることが大きな意義だと考えています。実際にある生協の広報誌で取り上げたところ、組合員さんからの反応は非常に大きかったです。2019年から始めた取り組みは現在も拡大しています。

高田(TOPPAN): リサイクルに参加する意義や、「リサイクルの先」を伝えていくことが大切だということがよくわかりました。組合員さんに環境への取り組みをわかりやすく伝えるために心がけていることを教えてください。

設楽(日本生協連): リサイクルには、科学的で数値でしっかり示せることと、身近で実感できるということの双方が大切だと思っています。具体的なリサイクル手法の話は科学的で社会的には意義ありますが、生活者にとってはわかりづらく実感するのは難しいです。より身近で実感しやすいのが、生協で回収したペットボトルをコープ商品のパッケージに使用するという取り組みだと考えています。

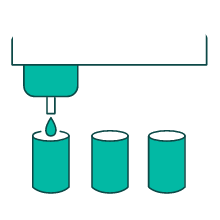

高田(TOPPAN): この再生PETを使ったコープ商品のパッケージは弊社で提供させていただきました。メカニカルリサイクルPETを用いたフィルムパッケージです。メカニカルリサイクルPETフィルムは、再生樹脂を80%使用しています。また、一般的なPETフィルムと比べると、CO2排出量を約24%削減できることが特長です。GL BARRIERシリーズのメカニカルリサイクルPETを用いることで再生材を使いながら内容物保護も可能なため、フードロス対策や賞味期限延長の面でもご好評いただいています。

高田(TOPPAN): この再生PETを使ったコープ商品のパッケージは弊社で提供させていただきました。メカニカルリサイクルPETを用いたフィルムパッケージです。メカニカルリサイクルPETフィルムは、再生樹脂を80%使用しています。また、一般的なPETフィルムと比べると、CO2排出量を約24%削減できることが特長です。GL BARRIERシリーズのメカニカルリサイクルPETを用いることで再生材を使いながら内容物保護も可能なため、フードロス対策や賞味期限延長の面でもご好評いただいています。

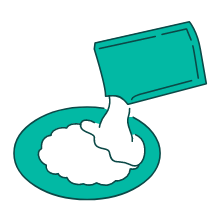

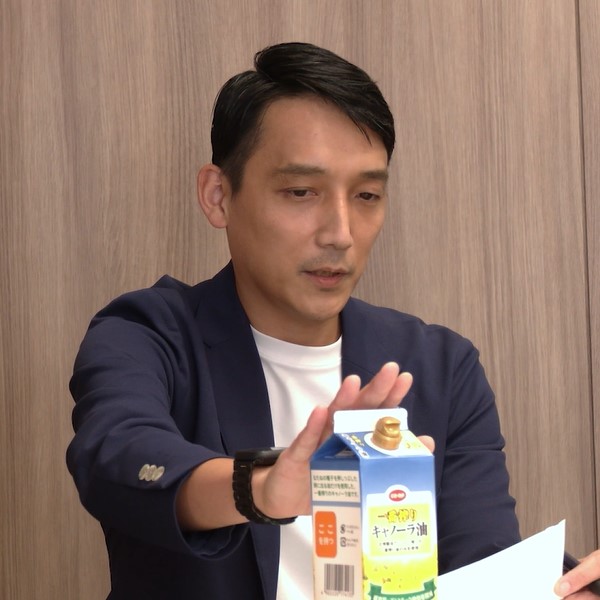

高田(TOPPAN): キャノーラ油の容器にご採用いただいたのは、弊社の口栓付きの紙製容器「EP-PAKⓇ」という商品です。内側にGL BARRIERを使用していますので、常温流通でき、長期保存が可能です。スリーブでの納品、保管となるため、瓶や缶の容器から置き換えた場合に、保管スペースや積載効率の点でメリットを実感しているお客さまも多いです。

高田(TOPPAN): キャノーラ油の容器にご採用いただいたのは、弊社の口栓付きの紙製容器「EP-PAKⓇ」という商品です。内側にGL BARRIERを使用していますので、常温流通でき、長期保存が可能です。スリーブでの納品、保管となるため、瓶や缶の容器から置き換えた場合に、保管スペースや積載効率の点でメリットを実感しているお客さまも多いです。

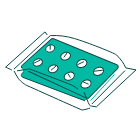

設楽(日本生協連): 紙は植物からできていますが、単純に植物だから環境に良いということではないですよね。原料の植物を栽培する際に原生林を破壊しているということもあるかもしれません。植物由来プラスチックの場合は、エコマーク認定を取得することでサステナビリティを担保しています。紙の場合は、「コープ商品の2030年目標」の中で、「紙製品や紙製容器包装、段ボールをすべて、森林認証または再生原料を使用する」という目標を設定しています。森林認証について、現時点ではFSC®認証を採用しています。2022年の集計で、コープ商品の「紙」においてFSC®認証紙または再生紙を使用している比率は89%まで達しています。

設楽(日本生協連): 紙は植物からできていますが、単純に植物だから環境に良いということではないですよね。原料の植物を栽培する際に原生林を破壊しているということもあるかもしれません。植物由来プラスチックの場合は、エコマーク認定を取得することでサステナビリティを担保しています。紙の場合は、「コープ商品の2030年目標」の中で、「紙製品や紙製容器包装、段ボールをすべて、森林認証または再生原料を使用する」という目標を設定しています。森林認証について、現時点ではFSC®認証を採用しています。2022年の集計で、コープ商品の「紙」においてFSC®認証紙または再生紙を使用している比率は89%まで達しています。

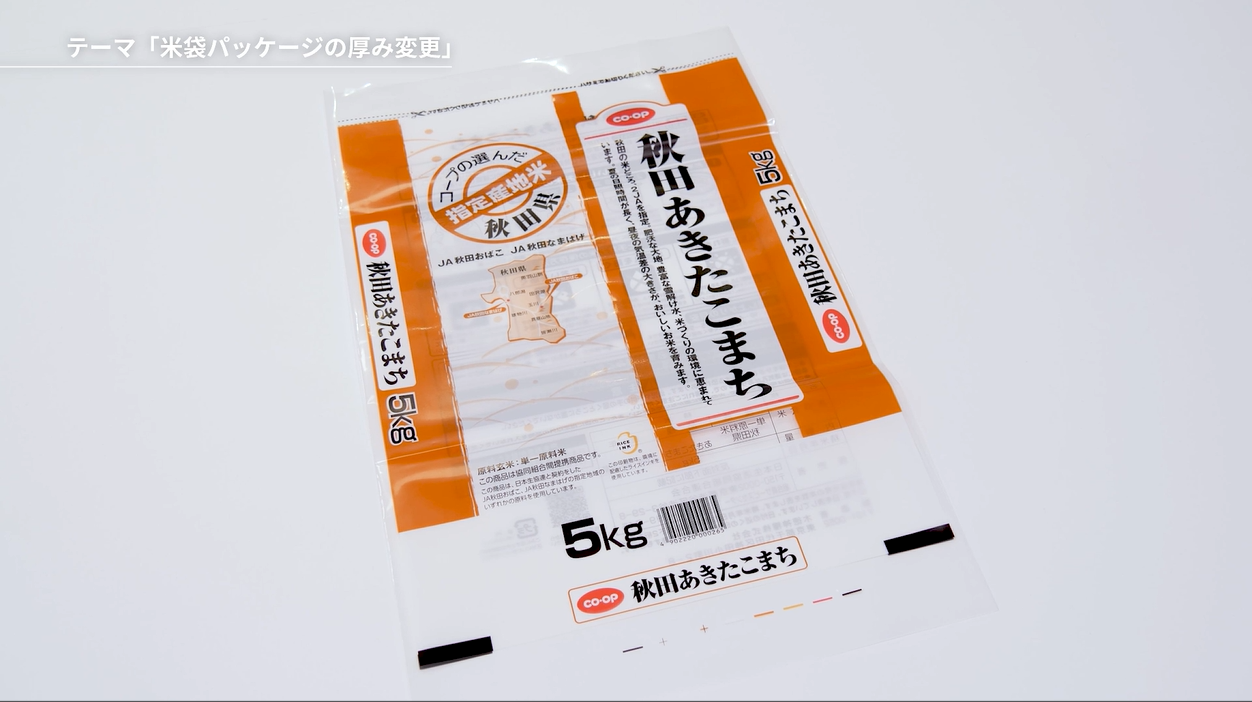

設楽(日本生協連): この米袋はTOPPANさんから調達させてもらっています。厚みを変更したもので十分にテストして、まずは1アイテムだけ先行して切り替えて袋の破れなどが発生しないことを確認して、厚み変更を進めていきました。

設楽(日本生協連): この米袋はTOPPANさんから調達させてもらっています。厚みを変更したもので十分にテストして、まずは1アイテムだけ先行して切り替えて袋の破れなどが発生しないことを確認して、厚み変更を進めていきました。

高田(TOPPAN): パッケージのライフサイクルを考えると原材料の使用量を減らしていくリデュースの取り組みは必要不可欠だと思うのですが、パッケージがどのような環境負荷があるのかを見える化する動きも盛んになってきています。

高田(TOPPAN): パッケージのライフサイクルを考えると原材料の使用量を減らしていくリデュースの取り組みは必要不可欠だと思うのですが、パッケージがどのような環境負荷があるのかを見える化する動きも盛んになってきています。

設楽(日本生協連): 私とTOPPANさんとの付き合いは28年になります。再生PETフィルムを使ったパッケージや、ドレッシングのボトルの共同開発など、新しい技術や枠組みをいろいろとご提供いただきました。私たちは、コープ商品を通じて組合員さんのくらしの願いを実現していくことを目指していますので、その中で活用できる新しい技術や枠組みを今後もご提供いただけることを期待しています。

設楽(日本生協連): 私とTOPPANさんとの付き合いは28年になります。再生PETフィルムを使ったパッケージや、ドレッシングのボトルの共同開発など、新しい技術や枠組みをいろいろとご提供いただきました。私たちは、コープ商品を通じて組合員さんのくらしの願いを実現していくことを目指していますので、その中で活用できる新しい技術や枠組みを今後もご提供いただけることを期待しています。