アジア最大級のデザイン団体「日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)」が、1981年より発行を続ける『Graphic Design in Japan』。厳正な選考を通過した作品が掲載され、日本のグラフィックデザインの“今”を伝える通称「JAGDA年鑑」は、多くのデザイナーが一度は掲載を夢見る国内随一のデザインアーカイブ年鑑です。今回は、1000点を超える力作の印刷ディレクションを一手に担った気鋭のプリンティングディレクター、冨永志津の「クリエイティブストーリー」をご紹介します。

運命的な出会いからプリンテ

ィングディレクターの道へ

昔から大の本好きで、今も週に5日は書店に立ち寄るという冨永。エディトリアルデザイナーを目指していた美大生時代、授業で見学したトッパンの印刷工場でプリンティングディレクターの仕事を初めて知り、衝撃を受けたと言います。

「それまでは本の表紙デザインやレイアウトのことばかりを考えていて、印刷する際に色を数パーセント単位で調整するなんて意識したことはありませんでした。イメージを再現するためにこんなに緻密な印刷設計をする仕事があるのだと驚き、デザイナーからプリンティングディレクター志望に一転しました」(冨永)

卒業後はトッパンに入社し、プリンティングディレクター一筋のキャリアがスタートしました。これまでアイドルの写真集やマンガの作品集などの出版物のほか、通販カタログ、化粧品メーカーの広告と幅広い仕事で経験を積み、今や第一線で活躍するデザイナーたちからも厚い信頼を集めています。

グラフィックデザインにおける国内最大級のアーカイブである「JAGDA年鑑」を担当するのも、今年で3回目。今回ブックデザイン担当に決まったのは、トッパン主催の「グラフィックトライアル2020」でもタッグを組んだ上西祐理氏です。

「今回は上西さんのほうで、『本というよりは、各々のクリエイターの渾身の作品が詰まった、箱型の四次元ポケットのような、不思議な存在感にしたい』というコンセプトがありました。上西さんの希望の佇まいを実現しながら、ページをめくると作品のパワーが感じられるような、密度感のある印刷設計にしようと思って臨みました」(冨永)

こうして、編集会議から完成まで半年以上にも及ぶ、濃密な制作がスタートしました。

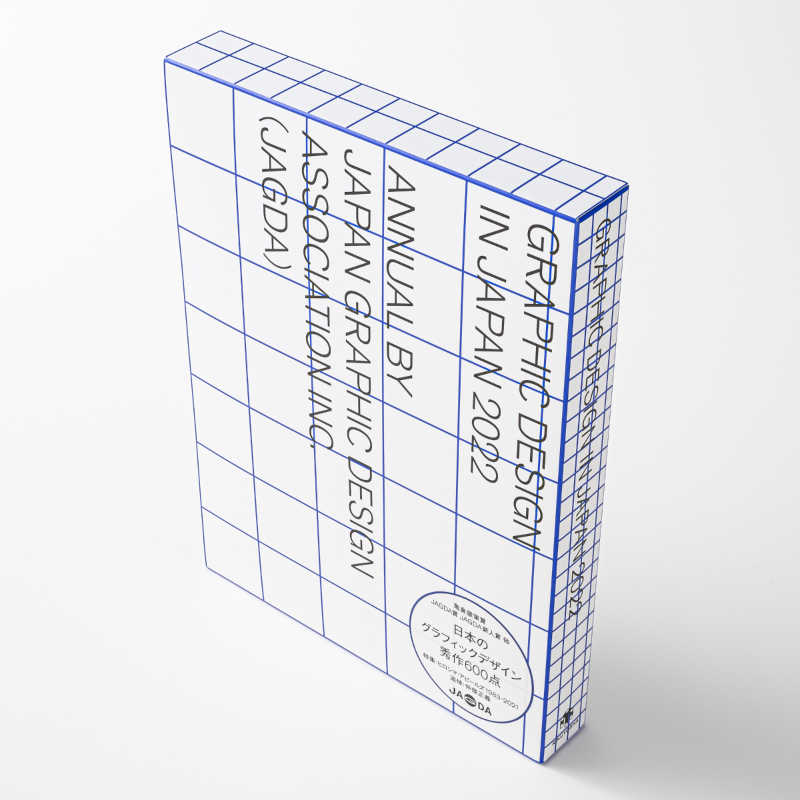

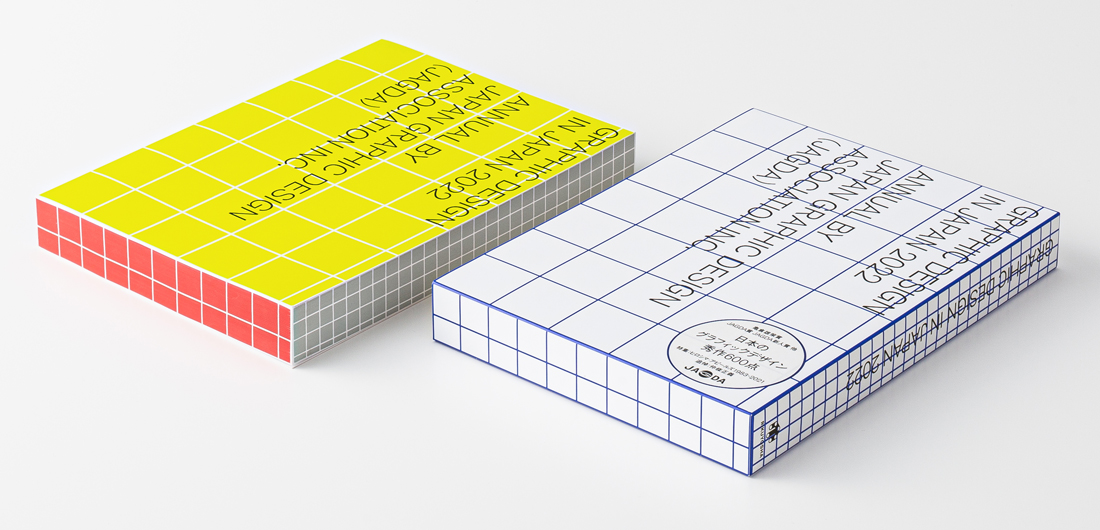

「本」ではなく「立方体」に見えるようにするため、三方それぞれに別の柄をシルクスクリーン印刷で施した。細い罫線が面ごとにぴったり揃うよう版を3回以上作り直し、通常3㎜空ける断裁部分とのスペースを限界まで縮めるなど、検証を重ねつつ精度を高めた。

数ミリ、数パーセント単位で、

緻密に計算された印刷設計

“箱としての物質感”を重視した上西氏が提案したのは、三方(本の天、地、小口)にすべて色柄をつけた立体的な装丁デザインでした。小口染め自体は一般的な手法ですが、今回のように三方がすべて異なる色で、さらに罫線を基調としたデザインは冨永も初めて。年鑑の大きさも障壁となり、一般的な印刷手法では対応できる工場が見つからず一時は断念しかけたとか。しかし上西氏の強い意志を何とか叶えるべく、営業担当者と一緒に冨永は方法を模索し続けました。ようやく見つかったのは、数名の職人が丁寧な仕事をするシルクスクリーン工房。一冊一冊を特殊な装置に挟み、三方にシルクスクリーン印刷を施す手法で理想の小口を実現しました。インキがページの隙間に染み込んだりムラになったりするのを防ぐため、本をきつく閉じて印刷面を平滑にしたり、罫線がずれているように見えないよう、デザインや版を作り直したりと、仕上がりの精度に徹底的にこだわりました。

誌面にできるだけ大きく掲載作品を配置し、ページをめくるごとに作品の持つパワーが迫るようデザインされた中面ページ。

中面の印刷においては、掲載作品のカテゴリーごとの地色の設計に気を配りました。例えば、作品が和紙系のポスターならば、黄色を強めて風合いを再現。新聞広告は新聞紙のざらっとした質感に近づけるように彩度を落として重ために。Webサイトや映像作品は液晶画面の雰囲気を出すために青白い表現に。ロゴなどしっかり印象付けたいものは、K(墨)1色ではなくCMYK4色を掛け合わせた深いリッチブラックを使用……。こうした綿密な設計には、今までの仕事で培った勘と経験が活きていると冨永は話します。

「地色の最小点(※紙面の中での一番淡いトーンのこと)を何パーセントにすると作品が最も美しく見えるか、プリンティングディレクターごとに考えや想いを持っています。年鑑を担当してきた歴代の先輩たちの意見も参考にしながら設計し、今回の仕事でまた自分のなかのひきだしも増えました」。

「JAGDA年鑑」に掲載されている作品点数は1000点以上。ページをめくるたびにそのどれもがしっかり目に飛び込んでくるのは、余白をできる限り減らして迫力を出した紙面レイアウトに加えて、経験に裏打ちされた細やかな印刷設計が深く影響しているのです。

画像左から、ポスター作品(和紙)、Webサイト、新聞、ロゴ類。それぞれの地色の印象を意識して設計した。

意図や想いを深く理解し、予想

を超えた仕上がりを目指す

「デザイナーがどんな考えを持っているか、何を目指しているか、意図を逐一確認しながら進めることが大事だと改めて感じた仕事でした。今回は特に一緒に作業する時間が長かったので、上西さんのものづくりに対する姿勢もよくわかり、一緒にいいものをつくるぞ! と初心にかえるような気持ちになりました」と制作を振り返る冨永。相手の想定を超えた大胆な印刷提案をすることが多いという冨永ですが、そうした提案ができるのは、パートナーとして指名してくれるクライアントやデザイナーの想いを的確に汲み取り、同じ理想を抱ける共感力があるからなのかもしれません。

実は以前Creative Storyで取り上げた「特別展『北斎づくし』」での壁面や床面への印刷設計も、冨永の担当案件。今後は、こうした大規模な制作実績も増やしていきたいと意気込みます。尽きることのない印刷への興味と、クリエイターと作品への深い理解を武器に、次はどんな“予想を超えた提案”を見せてくれるのでしょうか。

PRODUCT INFORMATION

年鑑『Graphic Design in Japan 2022』

公益社団法人日本グラフィックデザイン協会

年鑑/2022年

編集長:柿木原政広

ブックデザイン:上西祐理

印刷設計:冨永志津

プリンティングディレクター 冨永志津

今回は私だけではなく、当社のさまざまな知識や経験を持った方々にアイデアをいただいて、上西祐理さんの強いご希望だった「一見軽やかな佇まいでありながら、開くと密度感のある年鑑」を表現できました。まさに「印刷会社の汗と涙が詰まった書籍」にもなっていると思います。是非手に取ってその重みや表現の面白さを楽しんでいただければと思います。