共創イノベーションを

支える人財

社会課題の解決に豊富な経験を持つスタッフが

お客様のお悩みを解決します。

PROFESSIONAL STAFF 06

クリエイティブディレクター

清水 玲那

Reina Shimizu

- 知的財産活用のスペシャリスト。

- 「伝わる」形に情報を最適化する。

プロフィール

IP(Intellectual Property:知的財産)の活用を中心とし、プロモーションや普及啓発などに関わるコンテンツ制作、デザインディレクション、広告設計など多岐に渡る施策を含む企画プロデュースを担当。これまでに、食品や飲料、保険、商業施設など多種多様なBtoC企業のプロモーションを実施し、現在は主に自治体等の普及啓発や観光施策などを多数経験。女性活躍や働き方といったテーマを扱うことも多く、後輩等の相談にも専門的に対応できればと考え、国家資格「キャリアコンサルタント」を取得している。

専門ビジネスフィールド

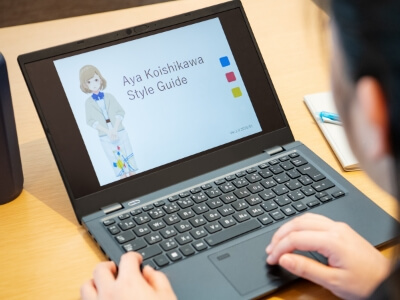

TOPPANオリジナルキャクターを開発

手法の一つではありますが、キャラクターや漫画、アニメ等のIP活用に関しては専門領域として取り組んできました。ただ単純に強いIPを借りてくるのではなく、得意先の「こういう魅力」を「こういった人」に知ってほしい、という思いを実現するために、どのようなIPを活用し、どのような手段でアプローチすべきなのか、また企業側の思いだけではなく、IPのファンも喜ぶ施策とするためには何をすべきなのかと、常に考えています。そしてIPの借用だけではなく、オリジナルキャラクターの開発・運用も手掛けています。得意先のキャラクターが先方社内で愛されていると非常に嬉しく、TOPPANオリジナルキャラクターの「小石川彩」も、さらに盛り立てていければと考えています。

社会課題解決に向けて

自治体の施策というと、観光施策に関しては比較的親しみやすいものもあるかと思いますが、普及啓発となるとどうしても堅いイメージが強いのではないでしょうか。行政であるため、発信される情報が「確か」である必要はあると思いますが、「堅い」必要はなく、伝わるべき人に伝えるために「わかりやすく」伝えていくことが必要なのではないかと考えています。また、びっしりと書かれた文字を嚙み砕いてまとめ直す、動画等の別の形で見せる、飛び道具ではありますが興味を持てるようIPを活用するなど、これまで自身が培ってきた経験をフル活用し、常に頭を柔らかくして、どう伝えていけばよいか、と考えています。もちろん私一人だけでできないことも多くあり、得意先の担当者の方や社内の他のメンバー、デザイナー、動画制作者、編集者など、この人とお仕事をすると「化学反応」が起きるな、という方が沢山まわりにいらっしゃって初めて仕事が出来上がっていきます。その仕事が世に出た際に、見た人にも「あ、これ知っておいた方が良いな」「やってみよう!」と意識や行動に「化学反応」を起こせるような仕事を今後も手掛けていきたいと考えています。

代表実績

受賞した日清食品様とのコンテンツ(日清焼そばU.F.O.ダム湯切りプレート)開発例

日清食品「日清焼そばU.F.O.どこでもダム化計画」

- 2018年7月23日

- JPM プランニング・ソリューション・アワード ベスト・プロモーショナル・クリエイティブ賞受賞

- 2019年5月15日

- MAAW「Globes」 ブランドロイヤリティ向上部門 銅賞受賞

自身の中で意識が変化した案件でもあり、初めて公共的な要素が絡んだお仕事でもありました。インフラストラクチャーである「ダム」とダムマニアの宮島さんの起用に携わり、ダムの写真の角度調整や、宮島さんへのインタビュー、ダムマニア流U.F.O.焼そばの作り方などのコンテンツ提案など、非常に細かい部分まで全員でこだわり抜きました。また「ダム」というもの故に気をつけなければいけない点やダム好きな人に刺さるポイントなど、最初は知らないことばかりでしたが、学びながら取り組むことで、得意先やダム好きな方だけではなく、施策を面白いと思ってくださる一般の方やダム関係者の方に喜んでいただけた施策となりました。

PROFESSIONAL STAFF 01

MICEエバンジェリスト

廣江 真

Makoto Hiroe

- MICEを活用し、

- イノベーションを創り出す。

プロフィール

国際会議運営会社(PCO)の役員、インバウンド・ツーリズム研究所の所長、MICE都市研究所の所長を経て2016年から現職。専門はデスティネーション・マーケティング。MICE(※1)を活用した地方創生、都市再生に関わり、産官学市民と連携し都市が一体となってMICEを推進する組織であるDMO(※2)やDMC(※3)の設立や人材育成、まちづくり事業支援をおこなっている。観光庁や北海道、富山県、香川県、京都市などのMICE政策関連の委員やアドバイザーを務めたほか、福岡市をはじめ広島市、高松市、仙台市など国内のMICE関連プロジェクトに多数関わる。MICEやDMOに関する講演および雑誌への寄稿多数。

・観光庁ユニークベニュー利用促進協議会委員・香川県MICE誘致推進協議会MICEアドバイザー・金沢市MICE誘致戦略協議会委員・富山県大規模展示施設検討会委員・日本コンベンション研究会役員

専門ビジネスフィールド

講演「MICEによる地方創生」(ニセコ会場)

地方創生における重要なポイントは、地域ビジネスを活性化し、地域に活気を取り戻し、交流人口や関係人口を増加させ、さらにビジネスの集積により、新たなビジネスを創り、雇用も増大させることです。観光分野でもこのような好循環を組織的につくり出すことが求められています。全国で日本版DMO(※4)が盛んに設立されていますが、すべてのケースが必ずしも十分な成果に結びついているとは限りません。多くの場合、ビジネスモデル(稼ぐ力)が脆弱であるなど、さまざまな課題を抱えています。現在私は、稼げる商品の開発や高付加価値化に取り組むとともに、地域のステークホルダーと地場産業を活性化するためのMICEを活用した実証実験を全国各地でおこなっています。

社会課題解決に向けて

近年、MICEがもつイノベーション創発効果に着目し、既存産業の活性化や新たなビジネスチャンス増大に活用するなど、開催効果の最大化を図っており、地方創生に活用する都市が増加しています。

MICEを戦略的に活用することで市民のライフスタイルの質の向上や、関連産業の集積を進め、MICE産業クラスター(※5)の育成までを視野に入れた活動をおこなっています。特に我々は、新しいかたちである「創出型MICE」を提案しています。誘致競争とは別に、その都市ならではの新たなMICEを戦略的に開催することで、会議場の閑散期対策や設計どおりの開催効果を創り出すことが可能となります。

代表実績

桜川市DMOの要となる里山を覆うヤマザクラの花

画像提供:サクラサク里プロジェクト

現在、茨城県桜川市において日本版DMO設立のための準備をお手伝いしています。桜川市はもともと観光地ではありませんが、潜在的な観光資源であるヤマザクラや真壁石を基に、新たな観光地を開発することを計画しています。開発を推進することで雇用を創出し人口減少に歯止めをかけ、移住者を増やせるように、開発を推進する日本版DMOづくりをおこなっています。 また、香川県MICE推進協議会のアドバイザーを務め、MICEの組織的誘致やMICEを開催することによる地域への貢献度を向上させる運営設計に関わっています。

※1 MICE

MICEとは、企業などの会議(Meeting)、企業などのおこなう報奨・研修旅行(Incentive travel)、国際機関・団体、学会などがおこなう国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。我が国のMICE全体による経済波及効果は約1兆円とされ、MICEが持つビジネス活性化やイノベーション創出機能が地方創生において注目されています。

※2 DMO

ビジター産業全般を視野に地域への経済効果を最大化させ、魅力的な地域づくりによる地域の持続的可能性を高めることを目的に、観光マーケティングおよび観光地経営を担う機関。個別の顧客のために事業を展開するDMCとは異なる。

※3 DMC

デスティネーションに関する広範囲な知識と専門性を持ち、イベントやツアー・体験・移動・プログラム運営などのサービスを提供する会社。顧客にサービスを提供し、その対価で運営される営利事業主体。DMCはDMOメンバーでもある。

※4 日本版DMO

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。地方創生の議論から生まれた。

※5 産業クラスター

経済産業省が20年の計画で推進している施策で、新事業が次々と生み出されるような事業環境を整備することにより、競争優位を持つ産業が核となって広域的な産業集積が進む状態。ここではMICEビジネスの市場拡大により関連事業者が増加し、都市のMICEビジネスのレベルが向上するだけではなく、MICE産業の集積度がさらに増す好循環が加速する状態。

PROFESSIONAL STAFF 02

プロジェクト・マネージャー

矢尾 雅義

Masayoshi Yao

- 人の流れを活性化する

- 仕組み・仕掛けを創る。

プロフィール

入社以来、プロモーション、コーポレートコミュニケーション、ダイレクトマーケティング領域を中心に企画ディレクション・プロデュースを担当し、その後、メーカーの通販事業の立ち上げ支援をおこなう業務に携わる。この経験を活かすべく郵政民営化直後の郵便局株式会社に出向し「ふるさと小包」事業の業務プロセス改善や業務システム開発を担当。現在は、社会課題における事業開発をテーマに全国の自治体とともに産官学民連携事業に取り組んでいる。2017年度より内閣府地方創生人材支援制度により千葉県館山市に非常勤の参与として派遣されている。

専門ビジネスフィールド

地域資源を活かしたヘルスツーリズムの開発

地域資源の見直しを通して地域の価値を再構築していく事業プロセスの支援や、地域間(特に都市部と地方)の人の流れを活発化する仕組み・仕掛けづくりなどに取り組んでいます。現状、各自治体では施策テーマを別々に取り組んでいること(=縦割り化)が多く、成果が出にくいという課題を抱えています。そこで私たちは、このような課題に対する検証プロセスや施策実施において、検討・実施体制の構築を支援するだけでなく、最新のICT、IoT、AIを活用し、ターゲットの行動履歴や心に抱くイメージ(インサイト)の可視化などの手法を取り入れ、客観的に評価が可能な地域活性化の課題解決のための手法開拓に取り組んでいます。

社会課題解決に向けて

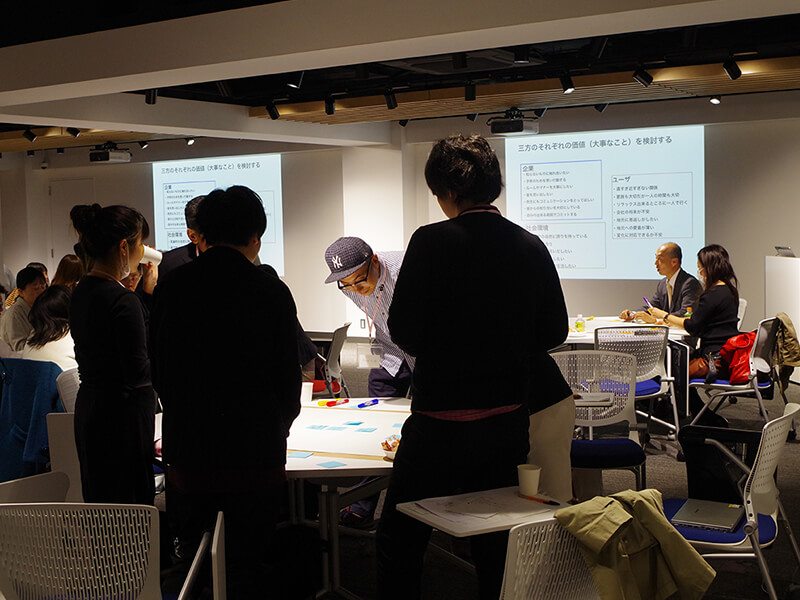

地域活性化について産官学で話し合うワークショップの様子

地域における社会課題をテーマにした事業を検討する際、それが地域独自の課題なのか、あるいはどこにでもありうる汎用的な課題なのかを十分検討しなければいけません。多くの場合、その両方の要素が絡まっている点が、この領域における課題解決や事業化を難しくさせます。着手時には、なにを優先的に取り組むテーマとするのか、対象とする範囲は、巻き込む関係者は、目標とするアウトカムと社会的インパクトは、外部リソースは…といった地域のさまざまなステークホルダーとの関係性に配慮しながら、産官学民連携型の座組を立ち上げ、一歩ずつ進めていくことをモットーとしています。

代表実績

総務省「ICT街づくり推進事業」、経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」、神奈川県横浜市「よこはまウォーキングポイント事業」、群馬県みなかみ町「ヘルスツーリズム開発プロジェクト」、鹿児島県薩摩川内市「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」など国プラス自治体との産官学民連携型の社会事業実証、民間の大手企業やスタートアップ企業とともに地方活性化をテーマとした推進体制を構築し、社会課題解決型の事業開発に取り組んでいます。・一般社団法人MBTコンソーシアム(奈良県立医科大学内)理事 ・千葉県館山市参与(非常勤、地方創生人材支援制度により派遣)

PROFESSIONAL STAFF 03

クリエイティブディレクター

高橋 隼人

Hayato Takahashi

- クリエイティブワークと

- デバイスプランニングの

- 最適化で生み出す新視聴覚。

プロフィール

カメラマンとして入社後、高精細印刷による記念本などのクリエイティブディレクションを担当。

高精細映像に関する技術開発とデジタル情報の資産化の観点から、地域活性化・観光立国をテーマに、高精細映像技術とライツビジネスの社会実装ヘ向け、「Meet Japan!」を活動開始。さらに、映像技術の拡張として、ストレスケアを促進する超臨場感環境ソリューション「Natural Window」を開発。こうした映像技術を軸に、ハイレゾ(※1)などの高精細音源と聴覚との融合など五感を駆使して「感性に響く」コミュニケーションメソッド、クロスモーダル(※2)クリエイションやバイオフィリックデザイン(※3)などの空間環境の研究・開発をおこなっている。4K映像に関する講演および寄稿多数。

【公益社団法人 映像文化製作者連盟 理事/技術委員長】【知的財産管理技能士(3級)】【公益社団法人 日本アロマ環境協会 公認 アロマテラピーアドバイザー】【一般社団法人 日本救急医学会 正会員】

専門ビジネスフィールド

- ・映像プロデュース:国際観光推進と地域活性化を目指す、高度情報資産化活動「Meet Japan!」共同代表プロデュース。

- ・コミュニケーションデザイン・クリエイティブディレクション:クリエイター視点のフレームワーク(構図)を通じ、地域と世界をつなぎ、組み立てるコミュニケーションデザインの取り組み。

- ・ライツビジネス開発:デジタル時代の知的財産権を活用したライツ(著作・版権)ビジネス開発。

- ・ハイレゾリューションと五感・バイオフィリックデザイン開発:五感に響くバイオフィリックな発想からクロスモーダルなクリエイティブ開発。

社会課題解決に向けて

私のライフワークテーマは「快」。いかに人が「ここちよく」過ごし、暮らせるかを、クリエイティブ思想と科学的技術活用の観点からアプローチ。すでに30年以上にわたって取り組んでいます。[1]バイオフィリックデザインとイデオロギー [2]記録と表現 [3]五感と理論 [4]ダイバーシティとマーケティング [5]豊かさと効率 [6]分布と階級など、生物としてのヒトと、知恵を持った人間。対峙する機能の融合もしくは折衷点を考察しています。そして、これを実現するためにクリエイティブと技術を駆使し解決を試みている活動が「Meet Japan!」になります。

代表実績

高度情報資産化活動「Meet Japan!」撮影風景

[主な受賞]

- 1993年

- 現公益社団法人 日本写真家協会(JPS) 公募展優秀賞受賞

- 2000年

- 現公益社団法人 日本写真家協会(JPS)主催 全国巡回展

「光の中の日本 –The Heart of Japan」出展~ 1000人の写真家が撮った1年間 ~

- 2017年5月29日

- グルマン世界料理本大賞2017「食の遺産」部門 世界No,1グランプリ受賞

奥田政行シェフ著「食べもの時鑑」クリエイティブディレクション

[講演・寄稿・出展]

- 2016年12月19日

- 総務省 第1特別会議室 放送を巡る諸課題に関する検討会

地域における情報流通の確保等に関する分科会 ケーブルテレビWG

(第3回)「高品質4K映像 凸版印刷の取組のご紹介」発表

- 2017年11月15日

- 株式会社ニューメディア社発刊 HDR制作解説書Ver.2 ~世界の映像クリエーター、技術者による解説~ 寄稿

・4K/HDR制作による地域のデジタルアーカイブと新たな創生の提案

- 2018年6月2日

- 公益社団法人 日本皮膚科学会 第117回 日本皮膚科学会 総会

会頭特別企画2「Aiと個人情報」

「遠隔診療のための高速大量情報通信技術と高精細映像の進歩と課題」 講演

- 2018年12月6日

- 国土交通省関東運輸局ビジネスセミナー 「AR・VRを活用した周遊促進」

~アーカイブ・情報資産化と、地方創生・観光立国へ向けた利活用と共創~

- 2018年12月6-7日

- Docomo open house 5GExperience

「5G×4K Biophilic Design」Natural Window Premium出展

- 2019年6月27日

- 2019年URCF(超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム)シンポジウム

テーマ:「8K、5G時代の超臨場感コミュニケーション技術」

パネルディスカッションテーマ:「「量」がもたらす「質」の飛躍 ~高精細映像・高速大容量移動通信によって何が可能になるのか~」

パネリスト登壇:「8K X 空間演出」の観点から

- 2019年11月11日

- 高臨場感ディスプレイフォーラム2019

テーマ:~ 5G時代の高臨場感映像 ~招待講演 Ⅲ

高精細映像を活用した空間創り感性コミュニケーションクリエイティブの展望

-超臨場感環境ソリューション Natural Window 他-

- 2020年11月10日

- 日本救急医学会推薦AI研究 承認

研究テーマ:「AI活用に向けた、画像・映像デジタルデータ品質について」

- 2021年4月21日

- 凸版印刷×JCC 4Kスローテレビ ナチュラルウィンドウチャンネル

「テレビ(デバイス)の新活用、日本初4Kスローテレビチャンネル」登壇

- 2021年5月21日

- 第35回日本外傷学会総会・学術集会 共催ウェビナー

「Beyond 5G 時代のデジタル視覚データの真正性と医学活用」登壇

- 2021年11月21日

- 第49回日本救急医学会総会・学術集会

シンポジウム:Challenge to Change 救急医療に関連するAI研究最前線

「日本救急医学会 AI推薦研究 AI活用に向けた、画像・映像デジタルデータ品質について」登壇

- 2021年12月15日

- 公益社団法人映像文化製作者連盟主催技術セミナー

「映像製作におけるIP伝送最前線」モデレーター

「Natural Window」天窓タイプと壁窓タイプが設置されたスペース

■日本の魅力を伝える高品質4K映像「Meet Japan!」

■超臨場感環境ソリューション「Natural Window」

■4Kデジタルポスター・皮膚スキャン

※1 ハイレゾ

従来のCDを超える情報量を持つ高音質音源のこと。圧縮音源では伝えきれなかったレコーディング現場の空気感やライブの臨場感などを、より感動的に体感することができる。

※2 クロスモーダル

何も新しい概念ではない。 経験値との掛け合わせにより、そこに存在しない筈の刺激を感じてしまうこと。 五感の相互作用により生まれる錯覚。

※3 バイオフィリックデザイン

バイオフィリアとは、「バイオ=生命・生き物・自然」と「フィリア=愛好・趣味」の造語で、人間は自然とのつながりを求める本能的な欲求があるという概念。つまり、人間は自然と触れ合うことで幸せを感じるのです。自然とのつながりをもたらす要素を取り入れたものをバイオフィリックデザインと言います。

PROFESSIONAL STAFF 04

テクニカルアドバイザー

岸上 剛士

Tsuyoshi Kishigami

- 文化財の価値を伝え、

- 新たな価値を創造する。

プロフィール

国内外の文化財を対象とするデジタルアーカイブ制作やコンテンツ開発を多数経験。文化財の価値を現代に伝え、新しい価値を生み出すテクニカルアドバイザーとして最新の技術を活用し、デジタル文化財の新たな価値創造に励んでいる。特に、建築史の知見を活かした失われた建造物のVR再現を通じ、新たな文化財や史跡の魅力を創出することを得意とする。

専門ビジネスフィールド

~歴史的建造物のデジタルアーカイブと活用~ 城郭や寺社建築、近代建築などの建造物のデジタルアーカイブと活用に取り組んでいます。たとえば、2016年夏には奈良興福寺の国宝建造物の内部をデジタル化し、失われた彩色文様を再現した姿を現地でヘッドマウントディスプレイを使って体験できるイベントを企画しました。また、江戸城の天守や地域の城下町再現など、歴史資料を読み解きながら専門家とともに建築考証をおこない、コンピュータグラフィックスで可視化をする作品づくりを数多く手掛けています。

社会課題解決に向けて

VR作品「熊本城」

2016年熊本地震によって、熊本城は戦後最大の文化財被害を受けました。その姿に涙する地域の方々を目の当たりにし、象徴としての文化財の重要性や偉大さが改めて強く胸に刻まれました。同時に、私たちが東京で熊本城復興支援イベントを開催した際、VRで再現された江戸時代の力強い熊本城を見て勇気が出たと感謝の声を多く頂戴し、コンテンツの持つ可能性を確信しました。現在は、熊本大学との共同研究で石垣復旧支援活動に取り組むなかで、デジタルアーカイブの重要性も痛感しています。今後もさらに、城郭はもちろん近代建築や伝統建築が地域の宝として愛され続ける街づくりに貢献していきたいと考えます。

代表実績

VRで再現した帝国ホテル旧本館「ライト館」

熊本城ミュージアム「わくわく座」向けに制作したVR作品『熊本城』は2011年の開館以来、TOPPAN VRの特長である拡張性を活かし、新たな上演シナリオやデータを追加しながら多くの来館者向けに毎日公開されています。2018年3月からは、被災前の姿を再現したVRデータも追加し、立ち入ることができない熊本城内を施設スタッフの案内とともにバーチャル見学できるようになっています。 また現在は、近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライト設計による帝国ホテル・旧本館<ライト館>のVR再現にも取り組んでいます。

PROFESSIONAL STAFF 05

デジタル文化財

クリエイティブディレクター

木下 悠

Yu Kinoshita

- 失われた文化資源を、

- デジタル技術で「伝える」。

プロフィール

貴重な文化財を高精細に記録し、作品の公開や保存といった課題に応える「デジタルアーカイブ」に携わり、そこで得た知見をもとにして、複製画の制作や、失われた作品の復元に取り組む。また、デジタルアーカイブデータを活用した、文化財のVR(バーチャルリアリティ)コンテンツ化や、映像化も担当。これら復元作品やコンテンツを活用したイベント、講演なども実施し、文化財の魅力を幅広く伝えている。

専門ビジネスフィールド

白黒画像の情報を最大限に活用しながらデジタル彩色

現在、私たちが目にする文化財は、長い歴史のなかで、紛失、破壊、盗難、自然災害、劣化という危機を乗り越えてきた貴重な資産ともいえるものです。その裏には膨大な数の失われた作品があります。アーカイブは、今日の課題ではなく、歴史的な課題。そのため、デジタルアーカイブ以前にも、模写や白黒写真によって作られたアーカイブデータというものがあり、いまではそれによってのみ知られている作品もあります。過去の作品の復元に挑戦することは、先人がアーカイブして次世代に伝えようとした想いに応えること。過去・現在・未来へと、「伝える」を繰り返していく行為の担い手になるべく、文化財の復元に取り組んでいます。

社会課題解決に向けて

今日、文化財の観光資源化が問われていますが、文化財の公開は、その保存という考えと相容れない部分があります。公開はどうしても経年変化を早めてしまいます。日本美術はそれが顕著です。そのなかで、デジタルアーカイブデータを活用した公開手段というのは有効なものとなっております。高精細なデジタルデータをもとに制作されるTOPPANのVRコンテンツは、文化財へのダメージなく、しかもより詳細に、自由な視点での鑑賞を実現します。

代表実績

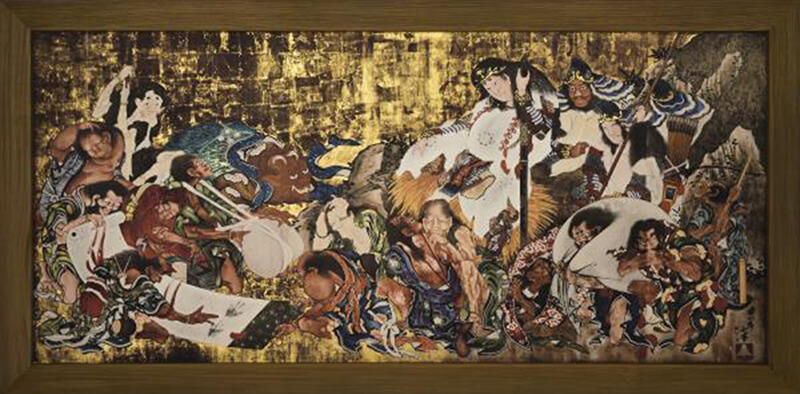

「須佐之男命厄神退治之図」推定復元図

収蔵:すみだ北斎美術館

「須佐之男命厄神退治之図(すさのおのみことやくじんたいじのず)」は、日本を代表する絵師、葛飾北斎が晩年に描いた大作でありながら関東大震災にて焼失した幻の傑作です。墨田区に協力し、残された白黒写真などの資料を手がかりに推定復元しました。2016年に開館したすみだ北斎美術館にて公開され、すみだの地と北斎とをつなぐシンボルとなるような作品になったと思います。また、作品が本来掲げられていた神社に復元図をデジタルプロジェクションを使って帰還させるなど、作品と地域の人や歴史とをつなぐ取り組みもおこなっています。現在は「大坂冬の陣図屏風」の彩色復元に取り組んでいます。