2022.09.30

デジタル社会を実現するための

「重点計画」について

令和3年9月1日、日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足しました。

発足に当たり、「この国の人々の幸福を何よりも優先し、国や地方公共団体、民間事業者などの関係者と連携して社会全体のデジタル化を推進する取り組みを牽引する」との趣旨を述べています。

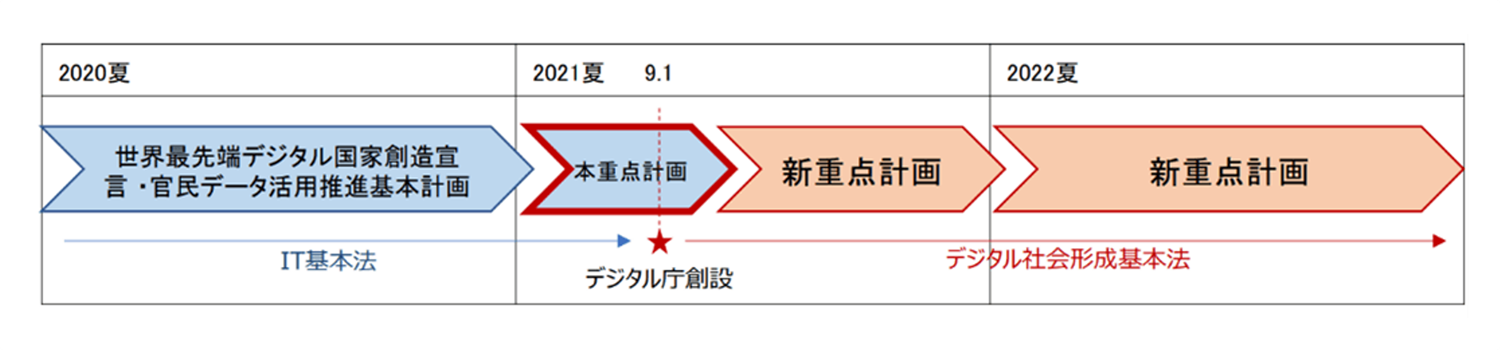

同日に施行されたデジタル改革関連6法の一つ「デジタル社会形成基本法」を踏まえて、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」がとりまとめられ、12月24日に閣議決定しました。

今回は、デジタル庁が中心となって推進している「デジタル社会の実現に向けた重点計画」について解説します。

デジタル社会の実現のための重点計画

デジタル社会の実現に向けた基本方針

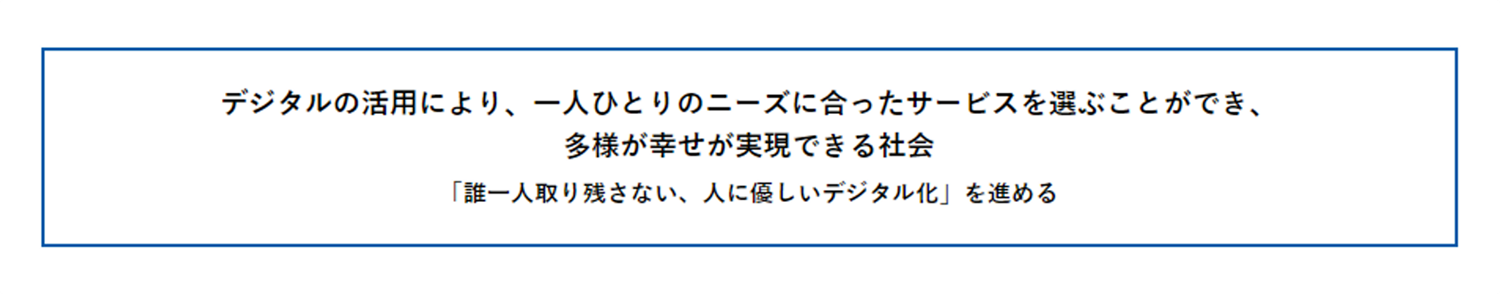

デジタル社会の実現に向けた基本方針を下記のとおり、定義しています。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(令和2年12月25日閣議決定)

デジタルの力を全面的に活用し、地域の個性と豊かさを生かしつつ、都市部と同等以上の生産性・利便性も兼ね備えた「デジタル田園都市国家構想」にもつながるものです。

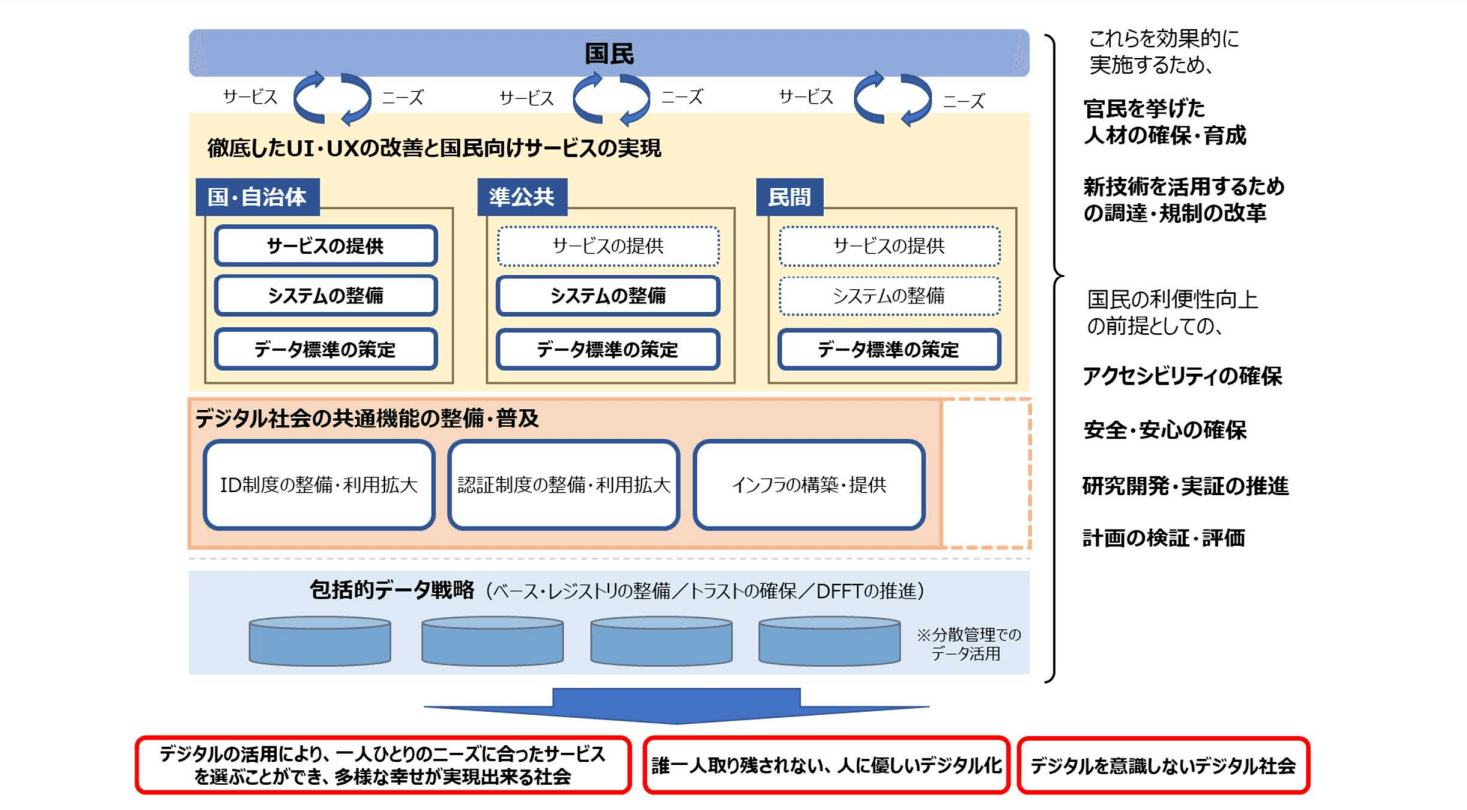

デジタル庁が目指す社会の全体構造

デジタル庁が目指す社会の全体構造(アーキテクチャー)は、①UI・UXの改善と国民向けサービスの実現 ②デジタル社会の共通機能の整備・普及 ③包括的データ戦略の三階層からなります。 これらを実現することで多様な幸せの実現、誰一人として取り残さない、デジタルを意識しない社会を構築するとしています。

<デジタル社会の全体構造>

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)

デジタル社会の実現に向けた推進体制と推進スケジュール

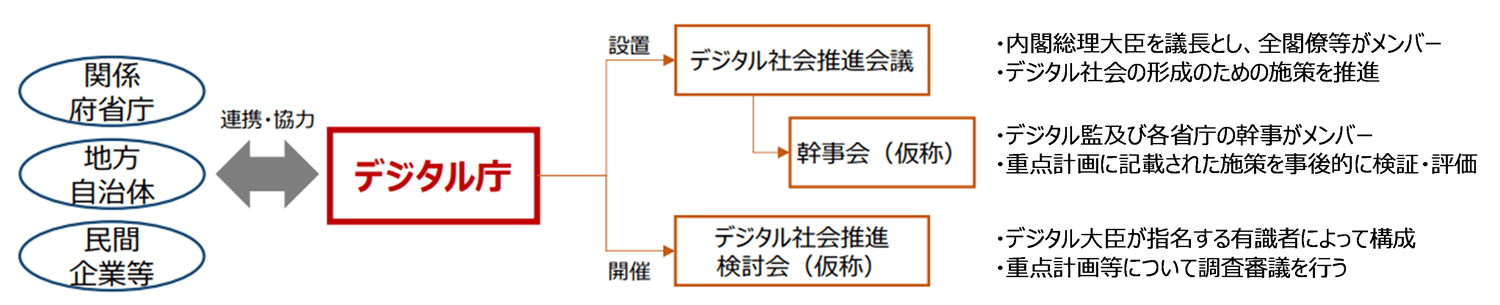

デジタル社会形成基本法及びデジタル庁設置法の施行に伴い、デジタル社会推進会議が設置されました。 デジタル社会推進会議の役割は、以下の2点になります。

1.デジタル社会の形成のための施策の推進

2.デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること

2022年夏には、新たなデジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定される予定です。

<デジタル社会実現に向けた推進体制>

<デジタル社会実現に向けた推進スケジュール>

※出典:「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(令和2年12月25日閣議決定)

デジタル社会の実現に向けた政策について

デジタル社会の実現に向けたおもな取り組み

目指す社会を実現するために6つの重点戦略が定められています。

1. 継続的な成長 ~デジタル化による成長戦略~

2. 一人ひとりの暮らし ~医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタル化~

3. 地域の魅力向上 ~デジタル化による地域の活性化~

4. UX・アクセシビリティ ~誰一人取り残されないデジタル社会~

5. 人材育成 ~デジタル人材の育成・確保~

6. 国際戦略 ~DFFTの推進を始めとする国際戦略~

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)

デジタル社会の実現に向けたおもな施策

令和3年6月18日に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の 「第2部 デジタル社会の形成に向けた基本的な施策 1.デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」では、下記の施策が記載されています。

施策① マイナンバーカードの普及、マイナンバー利活用促進

令和4年度末までに、マイナンバーカードがほぼ全国民に行き渡り、マイナンバーカードが健康保険証として活用されること、令和6年末までに運転免許証と一体化されることを目指しています。

施策② ガバメントクラウド・ガバメントネットワーク

複数のクラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS)の利用環境となるガバメントクラウド、ガバメントネットワークが整備されています。

施策③ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化

行政手続きのデジタルファースト、ワンスオンリー、ワンストップを徹底し、住民サービスの向上を目指しています。

施策④ ID・認証

デジタル社会では、情報の発信者の真正性や情報そのものの真正性、完全性等を保証するための機能が必要です。確実に本人確認の手法を確立、適正化を図ります。

施策⑤ データセンターの最適化の実現

各府省庁等が独自のシステムを整備・管理している現状から、デジタル庁が中心となって、用途に応じた適切なクラウドサービスを展開します。

施策⑥ 情報通信インフラの整備

広く国民の利便性の向上等を図るため、「ICTインフラ地域展開マスタープラン」等に基づき、5Gや光ファイバーといった高度情報通信ネットワークの整備・維持・充実を図ります。

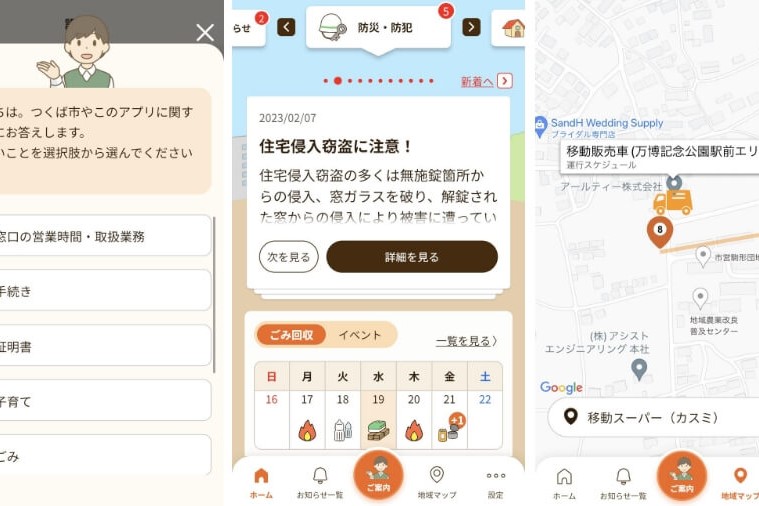

施策⑦ 徹底したUI・UXの改善と国民向けサービスの向上

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を実現するために行政手続を簡易に行えるようにする観点等から、UI・UX の抜本的な改善に取り組まれています。

施策⑧ その他(防災、教育、農業・水産業、モビリティ、スーパーシティ)

デジタル社会の実現には、生活に密着した「防災」「教育」「農業・水産業」「モビリティ」「スーパーシティ」「環境エネルギー・脱炭素」などのまちづくりの取り組みが重要になります。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)より筆者改編

施策を実行するために必要な共通機能の整備・普及

国、地方公共団体、民間企業の国民向けサービスの向上を図るためには、デジタル社会の基盤、必要な共通機能の開発・整備が必要です。マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤の一つであり、今後のサービス提供のためにマイナンバーカードは必要不可欠になっています。

マイナンバーカード・公的個人認証サービスの継続利用、マイナンバーカードの多機能化の推進、マイナンバーカード等を活用したチケットレス入場・不正転売の防止の仕組み、金融機関における取引でのマイナンバーカードの活用促進、運転免許証とマイナンバーカードの一体化等によりマイナンバーカードの共通基盤としての役割を果たします。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)

「第3部施策集 Ⅰ.デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」より筆者抜粋

デジタル社会における国民向けサービス

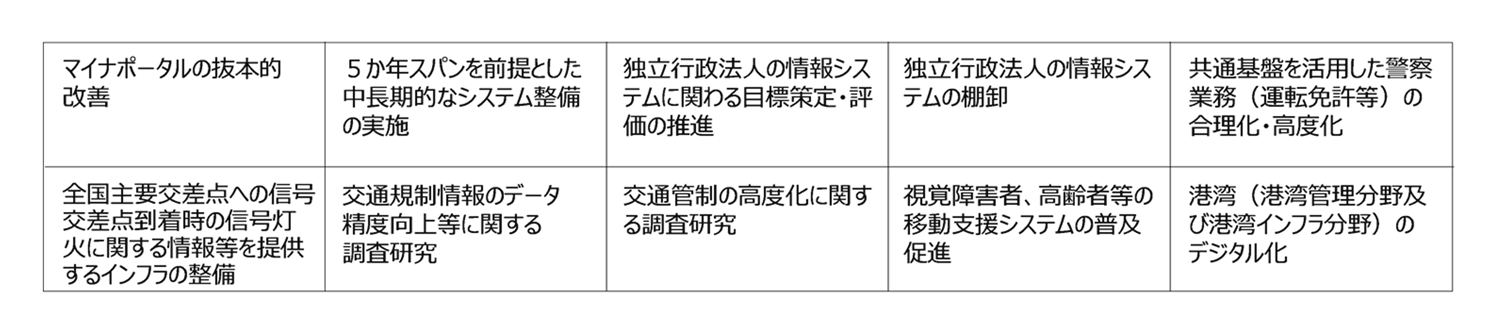

国・独立行政法人・地方公共団体の国民向けサービスの取り組みとして以下があげられます。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)

「第3部施策集 II.国・独立行政法人・地方公共団体が提供する国民向けサービス」より筆者作成

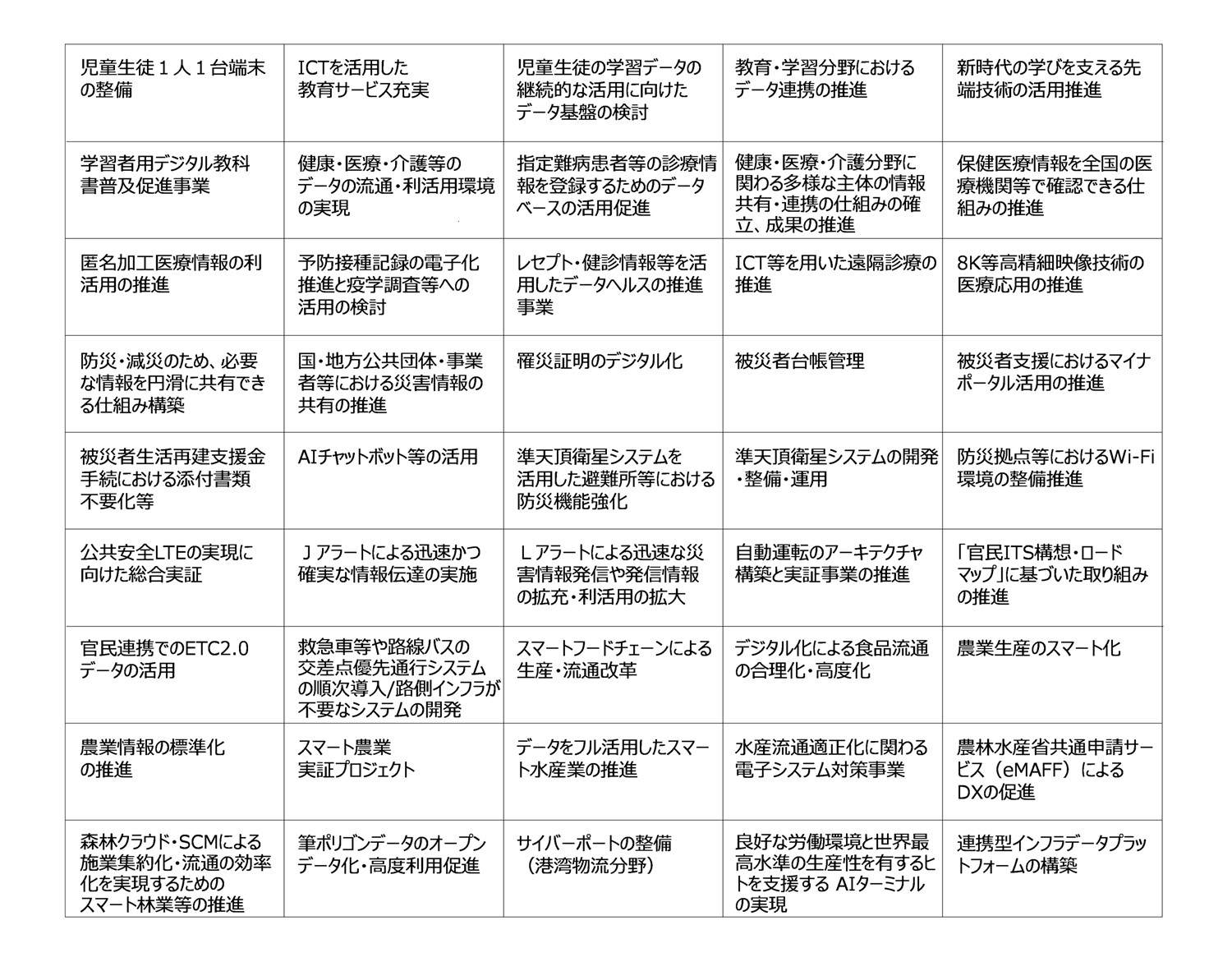

準公共分野の国民向けサービスの取り組みとして、教育、健康・医療・介護、防災・減災、先端技術開発、AI、衛星システム、スマート農業等の各産業分野におけるサービス提供が期待されています。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)

「第3部施策集 Ⅲ.準公共分野における国民向けサービス」より筆者作成

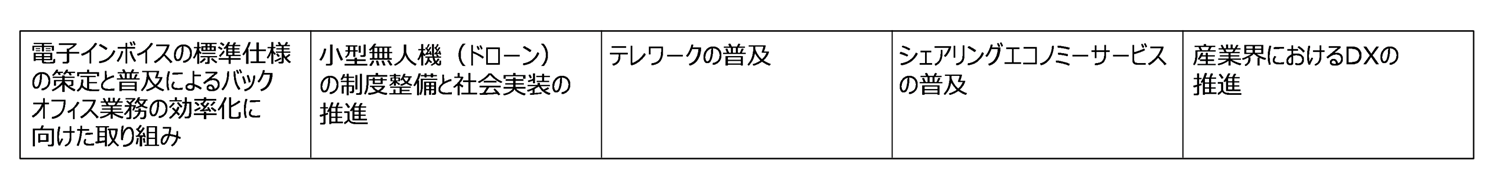

民間主導での国民向けサービスの取り組みとして以下が期待されています。

※出典:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)

「第3部施策集 Ⅳ.民間主導で提供する国民向けサービス」より筆者作成

まとめ

デジタル社会が実現することによって新たにどのようなサービスが提供されるか、生活の利便性がどの程度向上するか、新たな産業が発展するか、そして現代の社会課題解決につながるか等、「重点計画」の実効性が注目されています。

国民向け各サービスのデジタル化に伴い、自治体業務においてもデジタル化を進めなければ対応が難しい箇所も生じてきます。

TOPPANではこうしたDX推進の流れの中で、自治体様の課題と業務の現場実態・状況を反映したDX推進計画の立案、システム開発、運用支援、データ分析と効果測定による継続的なDX施策推進のための伴走型支援を提供しております。

詳しくは下記もご覧いただければ幸いです。

参考文献

- デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました

(https://www.digital.go.jp/news/79b7ZMv1/) - デジタル社会の実現に向けた重点計画<概要>

(https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/210618_01_doc05.pdf) - デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画について

(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/20211224_policies_priority_package.pdf) - 202111【最終版】政策分析SIレポート【行政サービスとデジタル社会の実現】.pdf