2025.08.18

地方創生2.0とは?持続可能な

地域づくりのための取り組みを

わかりやすく解説

地方創生2.0は、人口減少や高齢化に対応するため、地域が自立して多様な人々とと もに持続可能な社会を築く取り組みであり、地方が主体となってデジタル技術やAI などの新技術を活用し、地域独自の課題解決や新たな産業を創出することで、人口 減少下でも成長し続ける社会を目指す新たな構想です。本記事では、地方創生2.0の 基本方針や自治体の役割、実践事例をご紹介します。

2025年6月13日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)では、「地方創生2.0」の推進が主要政策のひとつとして位置づけられました。

地方創生2.0は、人口減少や高齢化が進むなかで地域が自立し、多様な人々が関わり合いながら持続可能な社会を築くための新たなアプローチです。

本記事では、地方創生2.0の基本的な考え方や、自治体に求められる役割、さらに実現に向けた最新事例をわかりやすく解説します。

この記事で分かること

・地方創生2.0とは何か

・地方創生2.0推進のために自治体に求められる役割

・地方創生につながる取り組み事例

地方創生2.0とは?

地方創生2.0は、これまでの「地方創生1.0」の経験と課題を踏まえて進化した新しい地域活性化戦略です。単なる人口増加や経済活性化にとどまらず、地域に関わる多様な人々や技術との連携を通じて、自立的で活力ある地域社会の構築を目指します。

ここでは、地方創生2.0が目指す具体的な姿と、その推進に必要となる基本的な視点について詳しく見ていきましょう。

地方創生2.0が目指す姿

地方創生2.0では、地域が抱える人口減少や高齢化といった課題を踏まえつつ、地域の強みや魅力を活かして多様な人々が交流し共に支え合う、持続可能な社会の実現を目指しています。

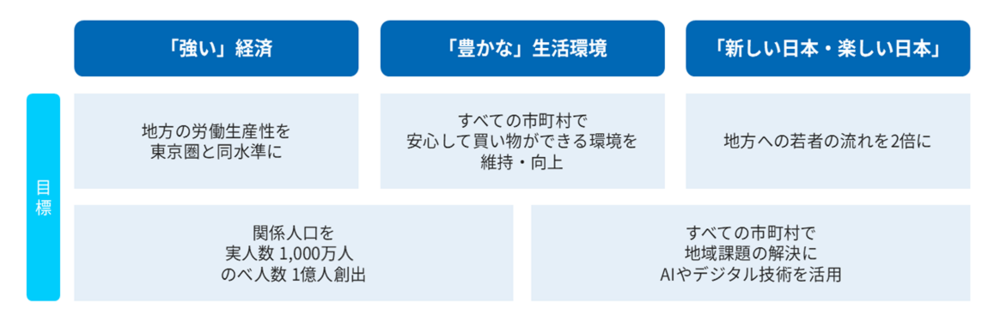

地方創生2.0の方向性は、大きく次の3つです。

●「強い」経済

地元産業の振興や新たな雇用の創出を通じて、地域が自らの経済力を強化する

例:観光・農業・地場産業の付加価値向上、外部からの人材活用

●「豊かな」生活環境

住民の生活基盤を整備し、誰もが安心して暮らせる環境を確保する

例:教育・医療・防災サービスの維持・充実

●「新しい日本・楽しい日本」

地域の魅力を国内外に発信し、多様な人々が交流し活躍できる社会の形成を目指す

例:文化や自然資源を活かした地域ブランドの形成

政府は具体的な数値目標として、「関係人口を実人数1,000万人、延べ人数1億人に拡大すること」、「AIやデジタル技術を活用して地域課題を解決する市町村割合を100%にすること」などを掲げています。

これらの目標は、地方経済の持続性と生活環境の質を同時に高めるための指針となるでしょう。

地方創生2.0の基本姿勢・視点

地方創生2.0の推進には、以下の6つの基本姿勢が重要です。

● 人口減少を前提とした施策の展開

● 若者や女性にとっても魅力的なまちづくり

● 多様な主体・要素の連携による新たな価値創出

● AI・デジタル技術の利活用

● 都市・地方が相互に補完し合う関係の強化

● 地域間のつながりを強化し、好事例を普遍化

ここでは、それぞれのポイントを具体的に解説します。

人口減少を前提とした施策の展開

地方創生1.0では人口流出抑制に重きが置かれていましたが、地方創生2.0では人口減少を前提とした、縮小社会に適応したまちづくりが求められています。

具体的には、都市機能を中心部へ集約する立地適正化計画の活用や、官民の連携による公共サービス・インフラの維持、小規模集落への生活支援、交通ネットワークの再編などが挙げられます。これにより、人口減少下であっても、生活サービスや地域経済を安定的に維持できる体制づくりを進めることが可能です。

若者や女性にとっても魅力的なまちづくり

地域の持続的な活力を生み出すうえで、ジェンダー平等や多様性の尊重は重要な要素です。地方創生1.0では雇用創出や子育て支援を通じて若者や女性の定着を図ったものの、都市部への流出傾向は続きました。

そのため、地方創生2.0では政策形成や地域づくりの議論に若者や女性が積極的に参画し、多様な人材が能力を発揮できる環境づくりが推奨されています。

例えば、リモートワークや柔軟な勤務制度、キャリア形成支援、子育てと仕事の両立支援の導入、地域活動への参加機会の拡大などが重要な施策です。

多様な主体・要素の連携による新たな価値創出

地方創生1.0では雇用創出が目標とされましたが、専門人材不足などにより地域の生産性向上が十分に進まなかった側面がありました。そのため、地方創生2.0では産官学金労言士※が連携し、地域資源を組み合わせる「新結合」が重要なポイントとなっています。

※「産官学金労言士」...地域社会の発展のために、産業界(民間)・官公庁・学界・金融界・労働界(労働組合など)・言論界(メディア)・士業(専門職)が連携・協力することを指す言葉

骨太方針2025では、こうした多用な主体による新結合を次の3種類に分類しています。

● 施策の新結合:異なる施策や分野を融合させる

● 人材の新結合:地域外や異分野からの人材招致

● 技術の新結合:AIやデジタル技術の活用

これらの取り組みにより、伝統産業と文化芸術を融合した商品開発や、農業とIoT技術の連携によるスマート農業の推進など、地域経済の新たな成長が期待できます。

AI・デジタル技術の利活用

急速に進化するAIやIoTなどの先端技術を積極的に導入し、行政サービスの効率化や農業・教育・観光分野の革新を進めることも、地方創生2.0の基本姿勢のひとつです。これにより、少人数でも質の高いサービスを提供できる持続可能な地域社会の実現が可能になります。

さらに、リモートワークやオンライン教育の普及、地域医療や防災分野でのデジタル活用を促進し、場所にとらわれない暮らしと働き方の実現と、地域間交流や関係人口の拡大を後押ししています。

都市・地方が相互に補完し合う関係の強化

都市はビジネス・研究・サービスの拠点として価値を生み出し、地方は食料や水、再生可能エネルギーなどの自然資源を供給する役割を担います。地方創生2.0では、こうした都市・地方間の補完関係を強化し、日本全体の持続可能性を高めることを目指しています。

具体的には、二地域居住やワーケーション、企業の地方拠点設置など、多様な形で都市と地方をつなぐ取り組みを推進し、特定地域への継続的な関わりを持つ関係人口を増やすことなどです。これにより、人・モノ・技術の交流が促進され、双方の発展につながることが期待されます。

地域間のつながりを強化し、好事例を普遍化

地方創生1.0では各自治体が独自に取り組みを進めたことで、地域ごとに優良事例が生まれました。地方創生2.0ではこれらの成果を全国に広げる「面的展開」によって、地方創生をさらに加速させることが求められています。

単なる横展開にとどまらず、地域の特性や課題に応じて柔軟に対応することが重要です。そのため、行政だけではなく、住民や企業・団体、NPO、専門家など多様な主体が協力し、知見や経験を共有するネットワークづくりや協議会などの仕組みづくりが不可欠とされています。

地方創生2.0の推進にあたって自治体に求められる役割

地方創生2.0の実現には、国・都道府県・市区町村がそれぞれの役割を明確に果たし、緊密に連携することが不可欠です。

国は専門人材の派遣や情報支援、特区制度の活用、規制・制度改革などを通じて、自治体の課題解決を支援する役割を担います。一方、市町村・都道府県の各自治体には、地域の実情に応じた戦略を策定し、住民や企業、NPOなどと協働しながら、持続可能で魅力ある地域づくりをリードすることが求められています。

ここからは、市町村と都道府県に求められる具体的な役割について詳しく見ていきましょう。

市町村に求められる役割

市町村は基礎自治体として、地方創生2.0における主体的推進役を担います。具体的には、若者や女性を含む多様なステークホルダーと連携し、地域資源を活かした戦略を策定・実行する役割です。

また、地域課題の把握から施策の評価・検証までを一貫して行い、国や都道府県とも連携しながら、持続可能な地域づくりを主導することが求められます。

都道府県に求められる役割

都道府県に求められる役割は、広域的な視点から、市町村の取り組みを支援・調整することです。地方創生2.0では、すべての市町村が十分なリソースを確保できるよう、戦略の評価や検証を先行して行い、その成果を共有する仕組みづくりが進められています。

課題解決に必要な広域連携や専門人材の確保を進め、地域間の格差是正を図ることが重要です。

地方創生2.0を推進する政策の5本柱

地方創生2.0では「目指す姿」を実現するため、以下の5つの政策の柱が掲げられています。

1. 地域住民が安心して暮らせる環境づくり

2. 地方に新たな価値を生み出すイノベーションを起こす

3. 人や企業を分散し地方の関係人口を増加させる

4. AIやデジタル技術の徹底的な活用

5. 都道府県や市町村の枠を超えた連携

ここでは、それぞれの施策のポイントを解説します。

1. 地域住民が安心して暮らせる環境づくり

若者や女性を含む誰もが安心して暮らせる生活基盤を整備することは、地方創生2.0の基盤となる考え方です。

人口減少を踏まえた生活必需サービスの維持・確保、防災力の強化、魅力ある職場環境の整備など、多面的な対策が求められています。これにより、地域で活躍する人材を育成し、東京圏から地方への若者の流れを倍増させることを目指しています。

TOPPANでは、防災教育や防災情報システム、住民見守りサービスを通じて、自治体の安心・安全なまちづくりの総合的な支援が可能です。

・小中学生への学校での防災教育に、楽しく学べる防災教育・学習システム「デジ防災」|TOPPAN BiZ

・自治体向け住民見守りサービス「あんしんライト」|TOPPAN BiZ

・まちの情報集約・発信サービス「PosRe®(ポスレ)」|TOPPAN BiZ

・自治体ポータルサービス「クラシラセル®」|TOPPAN BiZ

・情報発信メディアのコンテンツ更新を一元化「Con:tegration®」|TOPPAN BiZ

2. 地方に新たな価値を生み出すイノベーションを起こす

地方創生2.0では、異分野の連携や新技術の活用によって地域独自の価値を創出することが重要視されています。地方サービスの生産性向上と資源の高付加価値化を進めることで、拡大するインバウンド需要の取り込みや、地域外や海外への販路拡大が促進され、地方の経済力を強化できます。

TOPPANでは、地域資源の発掘・磨き上げに加え、デジタル技術を活用した観光・文化体験の創出を支援しています。

・ウォーカブルなまちづくり推進|まちなかAR|TOPPAN BiZ

・日本文化への没入体験を企画します!『イマーシブ文化イベント』|TOPPAN BiZ

・博物館・自治体・企業などの文化財ホルダー様へ|デジタル文化財ソリューション|TOPPAN BiZ

3. 人や企業を分散し地方の関係人口を増加させる

地方創生2.0では、東京一極集中の是正と地方活力の向上を目指し、人や企業の分散と関係人口の拡大も重要な課題です。「関係人口」とは、定住に限らず継続的に地域と関わる人々を指します。政府は関係人口を実人数1,000万人・延べ1億人に拡大することを目標としています。

具体的な施策としては、二地域居住やワーケーション、ふるさと住民登録制度の創設、企業の地方拠点設置などの推進が挙げられます。さらに、政府機関の地方移転や交流・拠点施設の整備、中間支援組織による人材マッチング支援を行い、都市・地方間の人材交流が促進されています。

マッチングサイト構築サービス

「BRIDGITAL® for matching」

開発エンジン+半カスタマイズにより、SaaSより柔軟に、スクラッチ開発より早く、スムーズなマッチングサイト構築を支援する開発エンジンです。

・

なお、多拠点居住や関係人口の拡大を進めるためには、自治体と住民候補を効果的につなぐ仕組みが不可欠です。TOPPANでは、移住希望者と地域をマッチングし、自治体の情報発信から面談調整までをワンストップで支援する「ピタマチ」を提供しています。

・移住・定住支援サービス「ピタマチ」 | 地域と移住・定住希望者の理想の暮らしをマッチング|TOPPAN BiZ

このほか、課題にあわせて学校・地域間のマッチングや食・農業の需給マッチング、農作業の委託マッチングなどにも対応可能です。

・食農業の需給マッチングプラットフォーム「ジモノミッケ!®」|TOPPAN BiZ

・学校と地域をつなぐ教育支援マッチングサービス「まちスク®」|TOPPAN BiZ

・農業支援サービス~農地の維持拡大に貢献|農託®︎|TOPPAN BiZ

4. AIやデジタル技術の徹底的な活用

AIやドローン、IoTなどのデジタル技術は、地方の暮らしや産業を大きく変革する可能性を秘めています。地方創生2.0では、こうした先端技術をあらゆる分野に導入し、地域課題の解決と利便性の向上を図っています。

例えば、スマート農業による生産性向上、医療分野での遠隔診療の普及、物流におけるドローン配送、観光DXによる顧客体験の高度化などです。

なお、政府は10年後までに「AIやデジタル技術を活用して地域課題に取り組む市町村の割合を100%に引き上げる」という目標を掲げており、データセンターの地方分散で関連産業の創出と災害リスクの分散を進めています。

TOPPANでは、観光客の利便性を高める「nomachi」、史跡をVRで再現する「ストリートミュージアム®」、位置情報を活用したAR観光ガイドなど、多彩なデジタルソリューションで地域の魅力向上と経済活性化を後押ししています。

・混雑状況や空席をリアルタイムで可視化し、顧客満足度と施設集客を改善「nomachi」|TOPPAN BiZ

・自治体観光誘客 XR観光ガイドアプリ ストリートミュージアム®|TOPPAN BiZ

・ウォーカブルなまちづくり推進|まちなかAR|TOPPAN BiZ

5. 都道府県や市町村の枠を超えた連携

地方創生2.0では、地域経済の成長を加速させるため、都道府県や市町村の枠を超えた広域的な連携が推進されています。自治体や企業、教育機関、金融機関など多様な主体が協力し、面的経済圏・サービス圏を形成することで、地域の持続可能性を高めることが主な狙いです。

また、既存の圏域を超える共同プロジェクトや、省庁横断的な施策の連携により、広域での課題解決と新たな価値創出が期待されています。

自治体による地方創生2.0推進事例

地方創生2.0の理念に基づき、各自治体では地域課題の解決と持続的な成長を目指した先進的な取り組みが進められています。ここでは、TOPPANが支援した取り組みをもとに、自治体による地方創生2.0の推進事例をご紹介します。

バーチャル空間で文化財を紹介するメタバース展覧会

東京国立博物館では、地方の文化財や芸術作品を仮想空間で国内外に発信するメタバース展覧会を実施しました。これにより、物理的な距離や時間の制約を超え、幅広い層が参加可能となり、地域文化への関心と来訪意欲を高めています。

展示空間の3D化や双方向性を取り入れたことで、新しい文化発信の形が実現しました。

・日本美術に没入するメタバース展覧会の企画制作|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

学校と企業の連携強化により地域全体で子どもの成長を支援

福島県会津若松市では、地域の学校と地元企業が連携し、子どもたちへ職業体験や地域課題に取り組む学習機会を提供する仕組みが整備されました。

本事例では、TOPPANの「まちスク®」が活用され、学校・企業・地域団体の連携を促進しています。地域に根差した教育支援の仕組みが構築され、若者の地域定着や関係人口の拡大にもつながっています。

・参考:学校と地域をつなぐ教育支援マッチングサービス「まちスク®」|TOPPAN BiZ

戸別送受信機による住民の見守り支援

香川県善通寺市の高齢化が進む地域では、戸別送受信機を活用した住民見守りシステムが導入されました。このシステムは災害時や緊急時の迅速な安否確認や情報伝達に役立つほか、日常的な見守りにも活用できます。

自治体の防災力と住民の安心感を高めるとともに、孤立防止や地域コミュニティのつながり維持にも寄与しています。

・参考:高齢者の安心・安全・防災を支える見守り支援事例|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

スマートシティ実現に向けたシステム開発

国土交通省 都市局 都市政策課では、自動運転やセンサー技術、都市OSなどを活用し、スマートシティの実現を目指すシステムを開発しました。交通、エネルギー、防災、福祉などの都市機能を統合的に管理するスマートシティの構築が進められています。

データ連携基盤の構築や操作性の高い設計により、住民サービスの向上と都市の持続可能性を両立する取り組みが展開されました。

・参考:スマートシティの実現に向けた自動運転車両の自己位置推定システム開発|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

地方創生2.0で地域の未来を切り拓く

地方創生2.0は、自治体・企業・住民が連携しながら、新たな地域価値の創出に取り組むプロセスです。人口減少や高齢化、地域経済の縮小といった課題に立ち向かい、持続可能な地域社会を築くためには、官民連携とデジタル活用が欠かせません。

TOPPANは、多様なソリューションを通じて各地域の強みを引き出し、魅力あるまちづくりや経済の活性化を支援しています。具体的な取り組み事例や導入に関するご相談について、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

参考文献

- 地方創生2.0基本構想(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/20250613_honbun.pdf)