2025.10.31

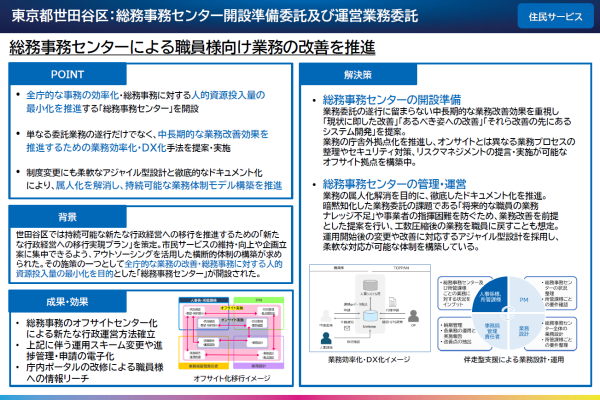

【セミナーレポート】

指宿市のフロントヤード改革

「行かない・書かない」窓口の実現

指宿市とTOPPANが推進したフロントヤード改革について、2025年9月30日に開催された自治体職員向けオンラインセミナーの内容をお届けします。

・

少子高齢化・人口減少による職員数の減少や、住民ニーズの多様化により、従来の対面・書面中心の行政サービスは限界を迎えつつあります。オンライン申請や「書かない窓口」の導入により、職員の負担を軽減し、住民サービスを向上させるフロントヤード改革が不可欠です。

今回は、TOPPANがご支援した鹿児島県指宿市の行政DXをテーマとしたオンラインセミナーの内容をお届けします。セミナーでは、指宿市 総務部 デジタル戦略課の前田伯氏をお招きし、指宿市のフロントヤード改革の概要と成果をお話しいただきました。TOPPAN株式会社の田中洋平からは、伴走支援事業者から見た行政DX・フロントヤード改革の進め方を解説しました。

(司会:TOPPAN株式会社 村岡)

自治体DXの新たなモデルケース

「指宿モデル」の挑戦

村岡:はじめに、指宿市が示す自治体DXの新たなモデルケース「指宿モデル」の挑戦について、指宿市 前田さんよりお話しいただきます。

オンラインセミナー当日の様子(指宿市 総務部 デジタル戦略課 前田伯氏)

前田氏:指宿市 総務部 デジタル戦略課の前田と申します。指宿市は、人口3.6万人、面積はだいたい150㎢のまちです。

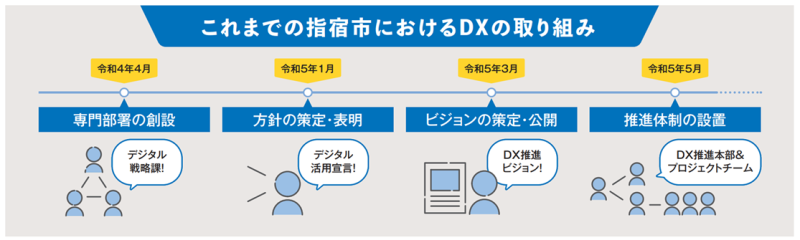

令和4年4月にデジタル戦略課を創設してから、令和5年1月には、市長自らがYouTube上で「指宿市デジタル活用宣言」というものを行いまして、「このまちはデジタルを使って豊かになっていきます」という宣言を市内外へ向けて発信しました。

前田氏:そこからDX推進ビジョンの策定・公開をして、2カ月後にはDX推進本部とプロジェクトチームを構築していきました。はじめの段階で、「指宿市はこういう方向性でDXを進めていくんだ」というビジョンを明確にした点は良かったと思っています。

ただ、改革を行っていくうえでは、人的リソースや財源などさまざまな課題に直面しました。そこで考えられたのが、「指宿モデル」です。

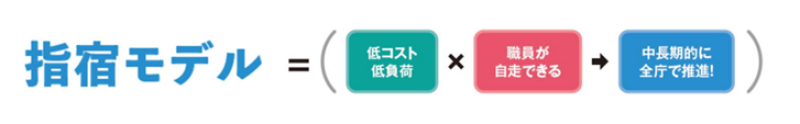

前田氏:指宿モデルは、低コストで低負荷、職員が自走でき、これにより中長期的に全庁で推進を図れるという3つに重点を置いています。

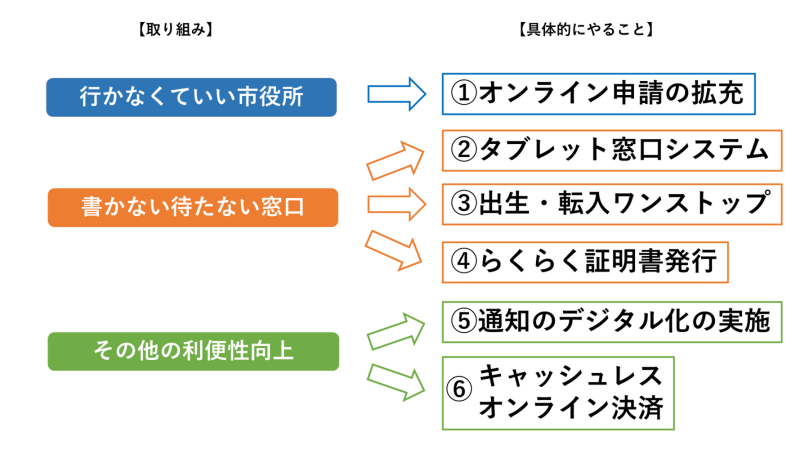

非常に大きな事業でしたのでざっくり概要を説明させていただくと、まず「行かなくていい窓口」「書かない・待たない窓口」「その他の利便性向上」という3つの取り組みを行いました。

前田氏:それらに紐づく施策として、オンライン申請の拡充やタブレット窓口システムの導入、出生・転入手続きのワンストップ化などを推し進めています。

ここからは、指宿モデルの特徴について、主にTOPPANさんとともに取り組んできた「オンライン申請の拡充」と「タブレット窓口システム」に関連する部分をお話ししていきます。

「ぴったりサービス」の積極活用で低コスト・低負荷を実現

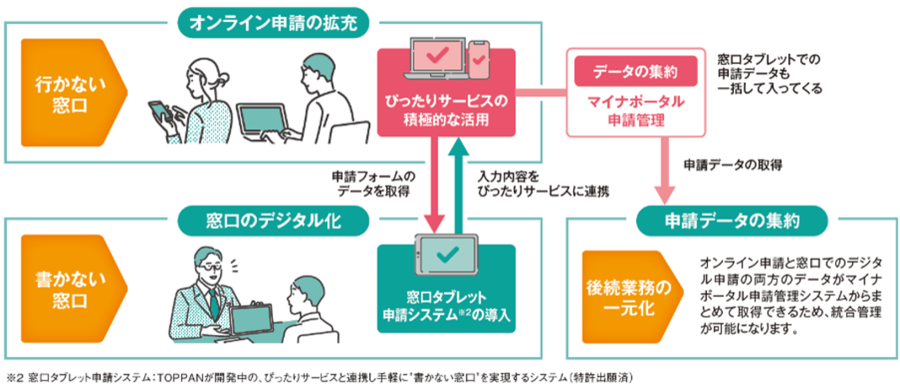

前田氏:1つ目の特徴は、「ぴったりサービス」を有効活用した点です。「ぴったりサービス」は、国が提供するマイナポータルの機能の1つです。費用がかからないため、低コストで「行かなくていい窓口」=オンライン申請を拡充できます。

同時に「書かない窓口」の実現手段として、TOPPANさんが開発した窓口タブレット申請システムを導入しました。

前田氏:この窓口タブレット申請システムは、「ぴったりサービス」と連携して、オンライン申請のデータと窓口の申請データを一元的に管理するものです。

窓口DXサービスの導入は財源の壁にぶつかりがちですが、国が提供する「ぴったりサービス」を基盤としたシステムを構築することで、費用を抑えることができました。

職員が自走しともに改革を推進していける体制づくり

前田氏:指宿モデルの2つ目の特徴が、職員とともに考えながら推進を図ってきたことです。

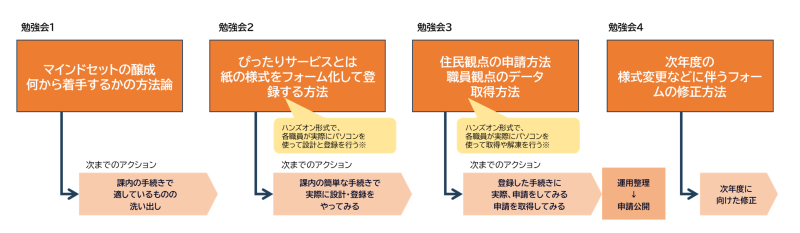

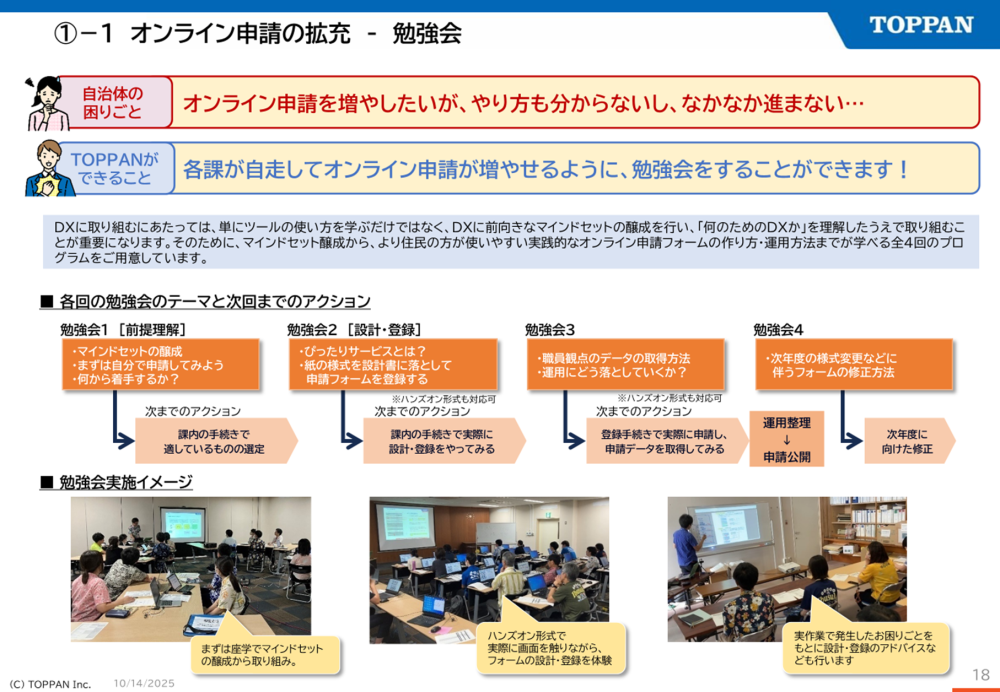

お金をかけて一気に改革を進めるというよりは、職員それぞれがスキルを身につけて少しずつ前進していくことを目指して、TOPPANさんに勉強会を開催していただきました。

マインドセットの部分から、どのように運用していったら良いのかという実践的な部分まで、全4回の勉強会を実施しています。多くの職員が参加し、これまで活用しきれていなかったツールの使用率も向上が見られました。

勉強会の開催を通して、ツールは導入するだけではなく、どう運用に落とし込んでいくかが重要だと学びました。

動画コンテンツの活用

前田氏:指宿モデルの最後の特徴として、動画コンテンツの活用があります。YouTubeで「デジサポ指宿」というチャンネルを開設し、指宿市のデジタルの取り組みを紹介しています。

今回のフロントヤード改革は、総務省のモデルプロジェクトとしての取り組みだったので、総務省の方にも動画へ出演していただくなど、組織の垣根を越えた試みができたと思います。

改革により2,053時間・405万円の削減を実現

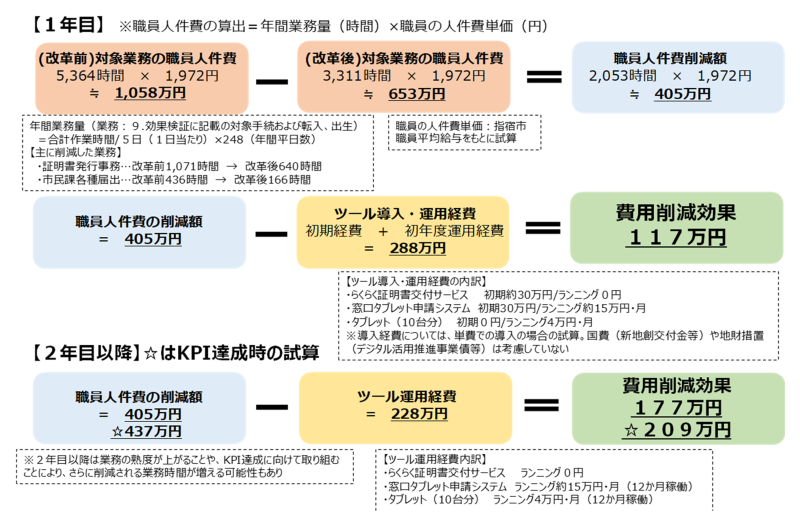

前田氏:指宿モデルの推進によってどんな成果が上がったかと言いますと、まずオンライン申請手続きが改革前と比べて2倍に増えました。さらに、改革前は未対応だった窓口のデジタル化については、8窓口32手続きでデジタル化を実現しています。

前田氏:それから、職員の窓口対応時間も削減されました。1件当たりで見ると数十秒の削減効果ですが、年間の職員人件費で見ると、2,053時間、405万円の削減に成功しています。ツール導入費を含めても、117万円の費用削減効果が出たことになります。

今後も、職員が身につけたスキルを活かしてオンライン申請ができる手続きを増やしていくつもりです。改革はまだ道半ばで、トラブルや壁の連続なんですけれども、少しずつそれらをクリアして、今後はバックヤードの改革にも着手したいと思っています。

村岡:前田さん、どうもありがとうございました。

伴走支援事業者から見た

行政DX・フロントヤード改革の進め方

村岡:続きまして、TOPPANの田中より、伴走支援事業者の視点から、フロントヤード改革をどう進めるかについてお話をさせていただきます。

田中:私たちは昨年、指宿市さまと1年間、10テーマほどで取り組みを実施してきました。

今回は、そのなかで見えてきたことや、他自治体でもDX・フロントヤード改革を推進するにはどうしたら良いかについてお話しします。

オンラインセミナー当日の様子(TOPPAN株式会社 田中洋平)

田中:「フロントヤード改革に取り組もう」とは言っても、一体何から始めるべきかわからない、というケースは多いと思います。

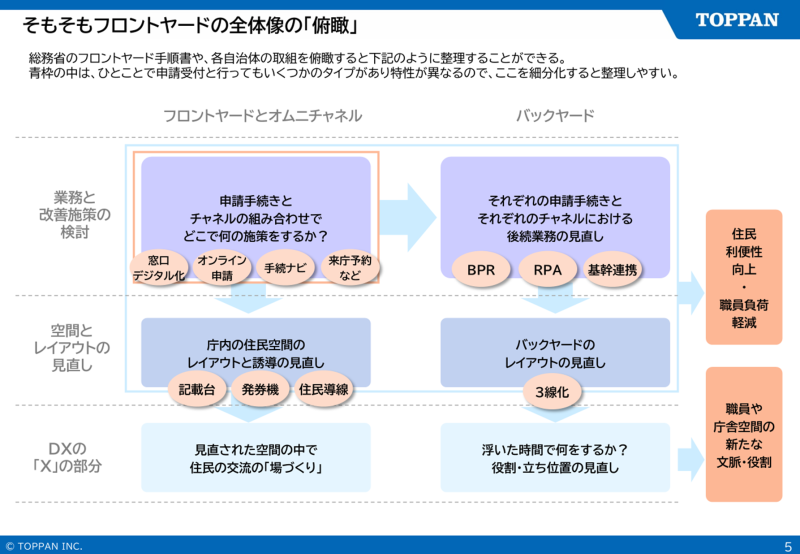

総務省が自治体フロントヤード改革推進手順書をまとめてくれてはいますが、数多くある改善施策からどれを選んで何をすれば良いのか、という点においては、事例はあれども体系的な整理はされていない印象です。

そこで、指宿市さまと二人三脚でフロントヤード改革に取り組んできた経験から、独自にフロントヤード改革の全体像を整理してみました。

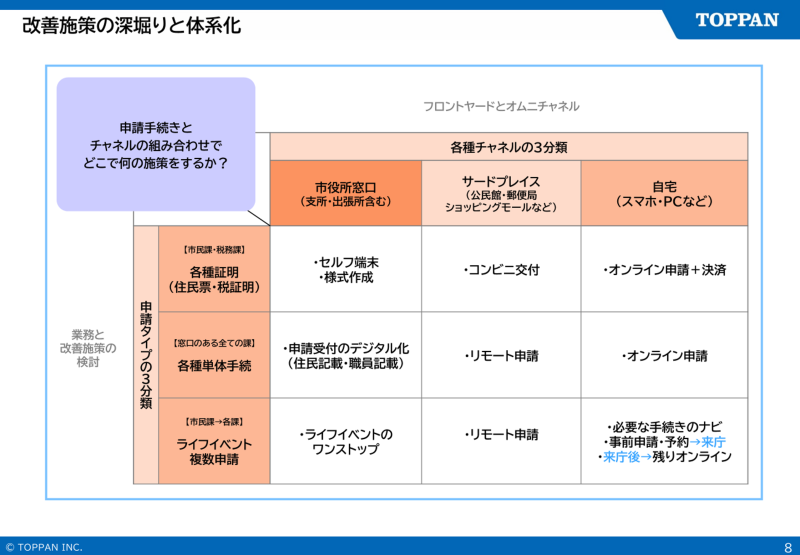

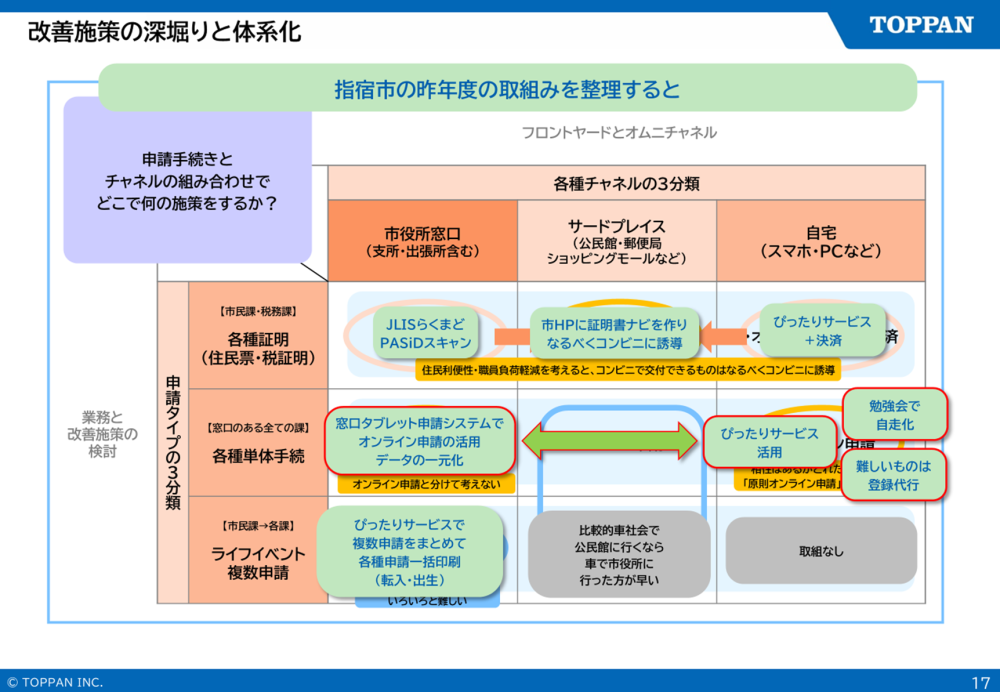

田中:本日は特に、「申請手続きとチャネルの組み合わせで、どこで何の施策をするか?」という部分に焦点を当てて深掘りをしていきます。

申請手続きとチャネルは、それぞれ3つのタイプに分けることができます。

田中:チャネルは、「市役所窓口」と「自宅」、そしてその中間に位置する公民館や郵便局といった「サードプレイス」の3タイプ。申請手続きは、書類の交付を行う「各種証明」、各課の窓口で受ける「各種単体手続き」、引越しや出産など複数の課の窓口を回る「ライフイベント複数申請」の3タイプです。

それぞれのチャネル・申請タイプで特徴や特性が異なるため、適したソリューションも、掛け合わせによって異なります。

ここからは、それぞれの掛け合わせに有効なソリューションについて、伴走支援事業者として現場を見てきたなかで得られた気づきを共有させていただきます。

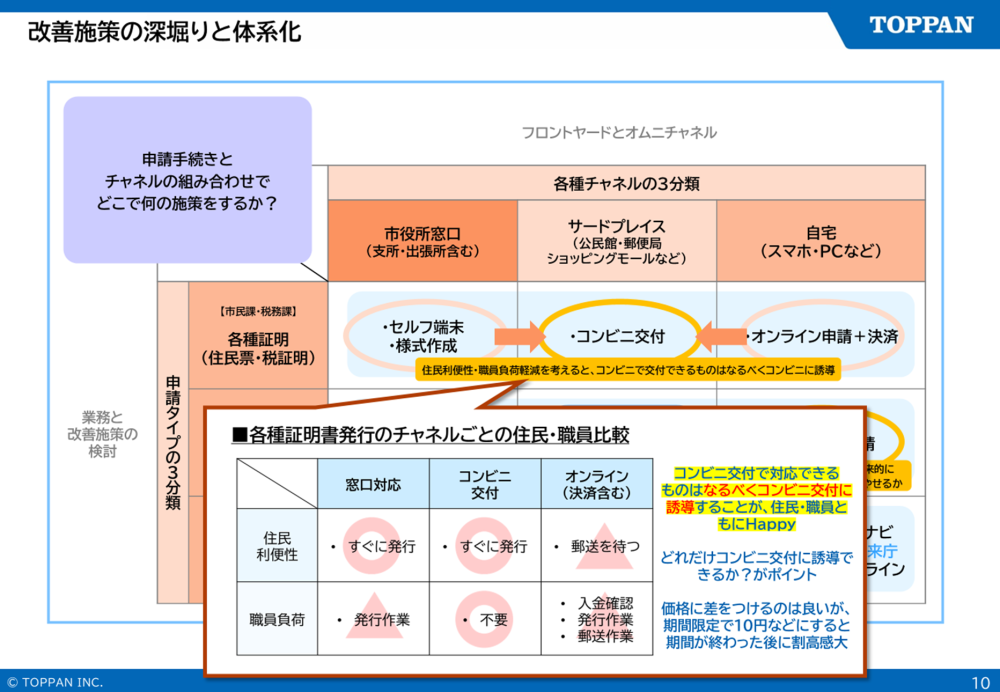

各種証明はコンビニ交付への誘導がカギ

田中:まず、「各種証明」については、コンビニ交付が非常に有効です。

住民・職員ともに負担が少ない方法なので、住民票や税証明などの発行手続きは、年間申請件数をどれだけコンビニ交付へ誘導できるかがカギといえます。

指宿市さまのケースでは、窓口ではJ-LISの「らくらく窓口証明書交付サービス」、オンラインではぴったりサービスの決済機能の利用など申請チャネルの拡充はしつつも、「住民票」などのキーワードで検索した方へはコンビニ交付をおすすめするページを作る取り組みも合わせて行いました。

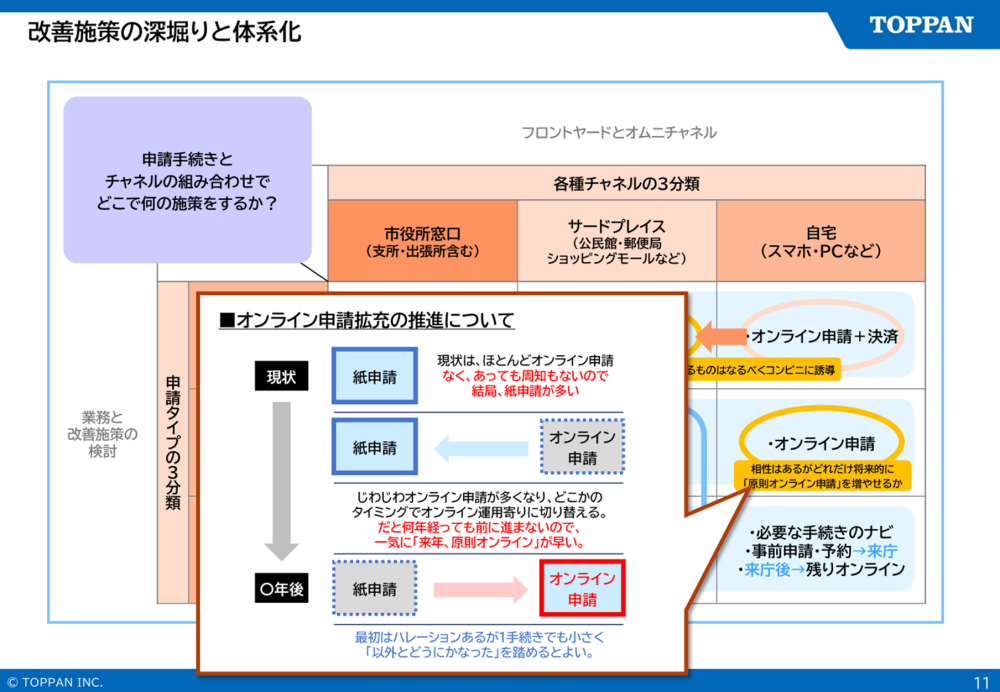

オンライン申請はまず小さな成功体験を

田中:次に、「各種単体手続き」で有効なオンライン申請については、将来的にどれだけ「原則オンライン申請」の手続きを増やせるかが重要です。

現在、紙申請が主流の手続きで、オンライン申請の受け付けを開始したとします。「いつかオンラインでの申請が増えたら、“原則オンライン申請”への移行を検討しよう」と考えていても、その「いつか」はおそらく来ません。

最初はハレーションがあるかもしれませんが、まずは小さく1手続きでもやってみて、成功体験を増やしていくのが良いと思います。

田中:指宿市さまとの取り組みでは、オンライン申請の拡充の支援に注力してきました。

職員の方に向けた勉強会では、単なる登録手順だけでなく、マインドセットやフォームの修正方法など、各課が自走してオンライン申請を増やすことを目的とした内容になっています。

また保育入所手続きなど、項目数が膨大など難しい様式の手続きは、登録代行の形でサポートすることもあります。

窓口デジタル化はオンライン申請の検討と同時に進める

田中:「各種単体手続き」のもう1つの柱が、市役所窓口における申請受付のデジタル化です。

大切なのは、先ほどお話ししたオンライン申請と一緒に検討を進めるということです。そうでないと、窓口とオンライン申請で二重の業務が発生する可能性もあります。

窓口で受ける申請をオンライン申請のシステムに寄せるのか、逆にオンライン申請を窓口デジタル化のシステムに寄せるのかを検討することが必要です。

田中:指宿市さまのケースでは、窓口デジタル化もTOPPANがご支援をさせていただいています。

指宿市さまの場合、窓口の申請をオンライン申請に寄せる方法でシステムを構築しました。具体的には、TOPPANの窓口タブレット申請システムを活用して、窓口タブレットで受け付けたデータを「ぴったりサービス」に連携し、データを一元化する形をとっています。オンライン申請用に作った申請フォームが自動でタブレット入力しやすいよう整形されますので、登録にはほとんど時間がかかりません。

また、「ぴったりサービス」の仕組みを利用しているため、コストが低く済む点も特徴です。

ライフイベントのワンストップ化は慎重な検討が必要

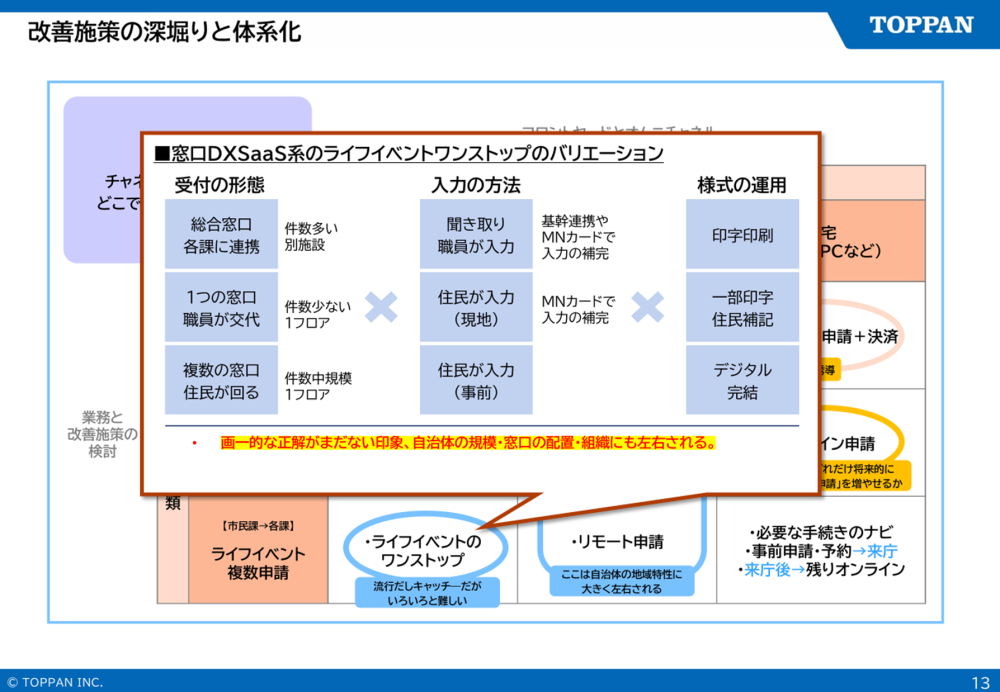

田中:次に、「ライフイベント複数申請」を1つの窓口で対応できるようにする、ライフイベントに関する手続きのワンストップ化についてです。

窓口DXにはいろいろなツールが登場していますが、窓口の形態や入力の方法、様式などが自治体によってさまざまなので、画一的な正解というものがありません。自治体の規模や窓口の配置、組織構成などでも、適したソリューションが変わってきます。

システムを導入すれば解決できる問題ではないため、RPA(ロボットによる提携業務の自動化)やBPR(業務改革)・運用の整備なども含めた検討が必要です。また、中小自治体では、年間の対応件数とコストが見合うかどうかという点も悩ましいポイントになると思います。

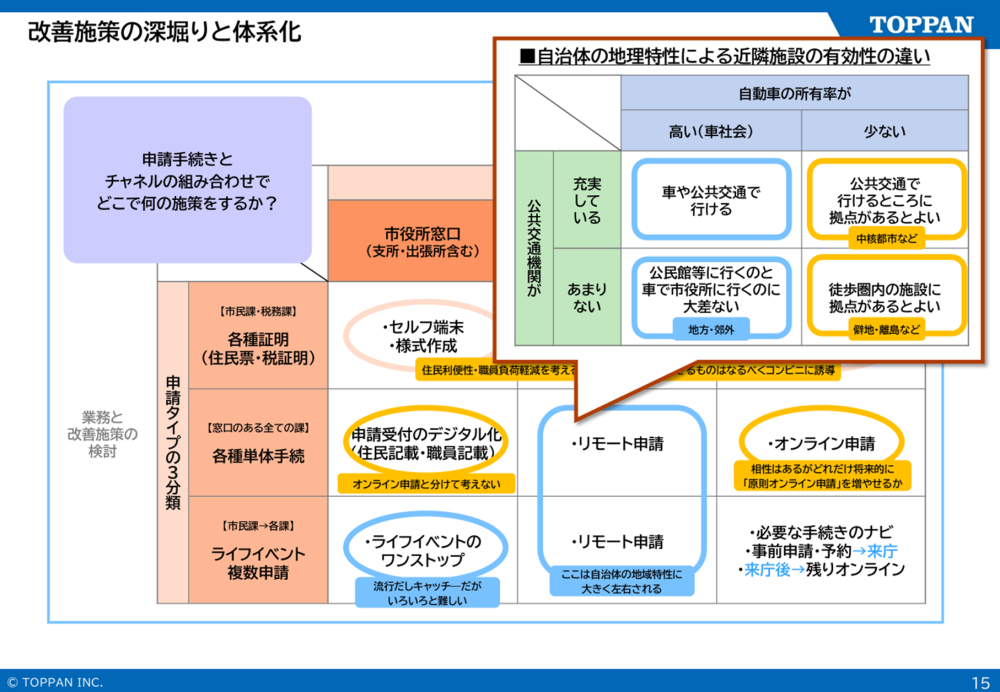

リモート申請は地理特性を踏まえた活用を

田中:最後に、「各種単体手続き」と「ライフイベント複数申請」に対応する、サードプレイスでのリモート申請についてです。

リモート申請というのは一見便利そうですが、実は有効性が自治体の地理特性に左右されます。例えば指宿市は車社会なので、公民館へ行くにも車を使う方が多いです。そうなると、公民館へ行く労力も市役所に行く労力も大差ないため、リモート申請の利用率は上がらないことが予想されました。

田中:ここまでご説明してきた改善施策の体系に、指宿市さまの取り組みを落とし込むと、図のようになります。

TOPPANは、単にツールやシステムを売るだけでなく、この図でいうところの横軸、業務に合わせたソリューションを提案し、運用まで伴走していけるのが特徴です。フロントヤード改革にどう手をつけたら良いかわからないという自治体様も、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

DX推進、ここだけの話

~「指宿モデル」の苦悩とTOPPA!!法~

オンラインセミナー当日の様子(右から指宿市 前田氏、TOPPAN 田中、村岡)

村岡:さて、ここからは「DX推進、ここだけの話」と題しまして、前田さんとTOPPAN田中へ、本事業を推進するにあたってのご苦労やリアルなお話などを聞かせていただきます。

事業推進における課題とその乗り越え方

村岡:事業推進には様々な課題があったかと思いますが、どのように乗り越えてこられたのでしょうか。

前田氏:課題にぶつかったら、その課題は何が原因で起こっているのかを明らかにすることを大事にしていました。例えば労力的に大変だとか、財源的に難しいだとか、法令的にできないだとか…。まず原因を明らかにしたうえで、対策を検討するようにしています。

田中:現場感がつかめないことや、現場の方の賛同を得るのが難しい点には課題を感じていました。

乗り越え方として「すごい!」と思ったのは、デジタル戦略課の方が、コンシェルジュとして窓口に立ってタブレット操作のサポートをしていたことです。DX担当のメンバーが実際の現場に入っていくことで、より解像度が高まり、定着につながったのではないかと思います。

正直大変だったこと

村岡:「正直ここは大変だった」と思うことについて、今だから言えるという率直なご意見を聞かせていただけますか。

前田氏:通常業務をこなしながら、フロントヤード改革を進めるためのリソースを割かなければならないことですね。一時的な負荷ではあるものの、やはり出口がなかなか見えづらい瞬間もありました。

プロジェクトメンバーの負担が大きいことは感じていたので、できるだけ現場で対話をして、何が大変なのかヒアリングすることを意識していました。

村岡:田中さんはいかがですか?

田中:スケジュールと会議に追われる日々が続いたことでしょうか。1回会議をするごとにタスクが増えて、またすぐに次の会議…とタスクの処理に追われていました。

あの時こうしていれば良かったと思うこと

村岡:本事業を推進するにあたって「あの時こうしていれば良かった」というようなことはございましたか?

前田氏:デジタル戦略課では、TOPPANさんと一緒にタスクを共有していたのですが、先ほど田中さんがおっしゃったとおり、タスク数が300を超えるほど膨大で。

やることはたくさんあるのですが、情報をどこまでメンバーに伝えていくかは最後まで悩みました。後から考えると、「もっと伝えておけば」と思うこともありましたし、逆に「伝えすぎて負荷が増えてしまったかもしれない」と思う場面もありました。

田中:今回は指宿市のデジタル戦略課のみなさんとTOPPANが主に連携しており、各課への展開はデジタル戦略課が担ってくださった形でした。今思うと、各課の方ともより深いコミュニケーションがとれていれば良かったです。

この事業を通して学びにつながったこと

村岡:最後に、この事業を推進したことで得られた最も大きな学びや気づきについて教えてください。

前田氏:田中さんは、「それはハッピーかい」ってよくおっしゃるんです。例えば窓口タブレットの導入は、導入そのものが目的ではなくて、窓口に来た方が便利になって初めてハッピーなんだと。

「自分たちの業務は何のためにあるのか」を常に見据えながら改革に取り組んでいく姿勢は、非常に学びになりました。

田中:本日お話しさせていただいたとおり、フロントヤード改革をどう進めていくかという体系化ができたことです。1年間、現場を見せていただいたなかで、あのような形で取り組んでいけると良いのかなという理想が見えたように思います。

村岡:前田さん、田中さんには、指宿モデルの全貌から、伴走支援事業者としてのポイント、推進の裏話まで貴重なお話をいただきました。どうもありがとうございました。

まとめ

本セミナーで紹介された指宿市のフロントヤード改革は、人口減少と職員不足が進む自治体における行政DXの先進モデルと言えます。低コストかつ職員が自走して推進していく「指宿モデル」と、TOPPANが提示するフロントヤード改革の進め方は、他自治体にも応用が可能なフレームです。

TOPPANは、住民・職員双方にとってわかりやすく、効率的なデジタル改革をご支援します。自治体の状況や業務に合わせたソリューションを提案し、導入から運用まで伴走いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

TOPPANの行政DXソリューションパンフレットはこちら

TOPPANの行政DXソリューションをまとめてご確認いただけるパンフレットを掲載しております。

こちらからダウンロードのうえぜひご覧ください。

・