2025.09.05

世田谷区が官民連携で成功させた

業務DX化の実践モデル

世田谷区とTOPPANが共同で推進した保育園入園業務の抜本的改革について、2025年7月2日~4日に開催された「第5回自治体DX展」にて実施されたセミナーの内容をお届けします。

地方自治体における人材不足は深刻な課題です。デジタル化による業務効率化が期待されていますが、システム導入だけでは根本的な解決に至りません。必要なのは、業務プロセスそのものを見直し、職員の働き方を変革する抜本的なアプローチです。

今回は、世田谷区とTOPPANが共同で推進した保育園入園業務の抜本的改革について、世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課入園担当係長の石井 貴和氏をお招きしたセミナーの内容をお届けします。聞き手は、TOPPAN株式会社の西田 賢治と、TOPPANエッジ株式会社の遠藤 佑太です。

左から、TOPPANエッジ株式会社 遠藤 佑太、世田谷区 石井 貴和氏、TOPPAN株式会社 西田賢治

世田谷区が抱える行政運営の危機的状況

西田:はじめに、世田谷区の行政経営の現状と、将来の見通しについてお話しいただけますか。

職員採用の激減と業務量増加の葛藤

世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課入園担当係長 石井貴和氏

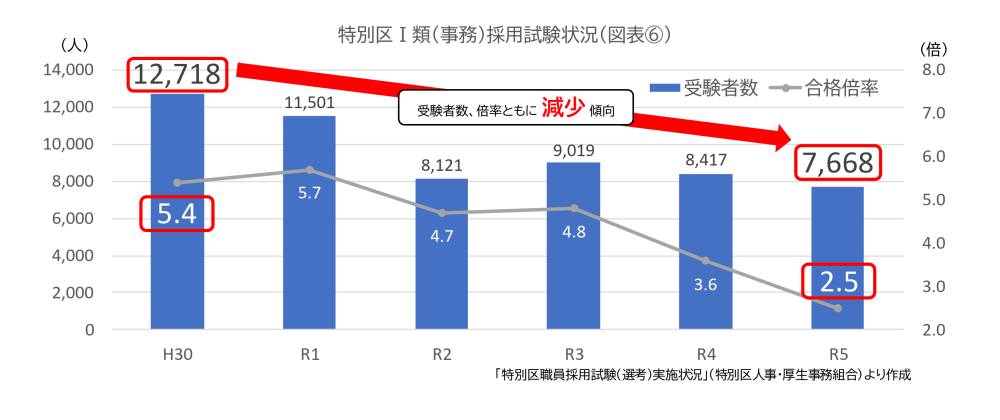

石井氏:東京都特別区の職員採用試験の受験者数は、2018年には約1万3,000人でしたが、2023年には約8,000人へと激減しました。わずか5年間で約40%減少し、倍率も5.4倍から2.5倍まで低下しています。

引用:世田谷区「新たな行政経営への移行実現プラン」

石井氏:一方で、住民ニーズの多様化・複雑化に伴い、新たなサービスや制度が次々と創設され、職員の業務量は増加の一途をたどっているのが現状です。私たち職員は、職員数が横ばいまたは減少する中で業務量だけが増え続けるという、厳しい現実に直面しています。

安定した行政運営には抜本的な業務改革が必須

西田:この状況が続くと、将来的にどのような影響が予想されますか。

石井氏:自治体間だけでなく、民間企業との人材獲得競争がさらに激化し、職員確保自体が困難な時代が到来すると考えています。手を打たなければ、行政サービスの維持すら難しくなるでしょう。持続可能な運営体制の構築は、先延ばしできない喫緊の課題となっています。

そこで私たちが目指したのは、単なる人員補充ではなく、業務そのものを見直し、効率化することでした。その第一歩として着手したのが、保育園入園業務の抜本的な改革です。

保育園入園業務の抜本的業務改革

TOPPAN株式会社 情報コミュニケーション事業本部 BPI事業部 コンサルティング部 西田賢治

西田:ここからは、そうした強い課題意識のもと、世田谷区とTOPPANが連携して描いた業務改革の構想と、具体的な内容についてご説明します。

最終目標は業務プロセスのデジタル完全移行

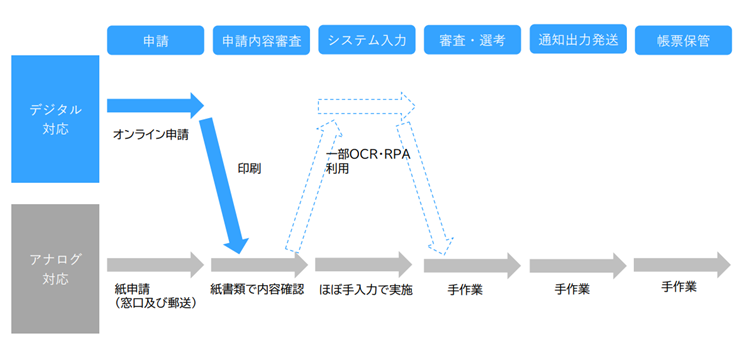

西田:改革前の手続きの最も大きな問題は、オンラインで受け付けた申請も、職員が印刷をして紙ベースで処理していたことです。申請以降、審査・システム入力・選考・通知・帳票の発行という、ほとんどの工程をアナログで対応していました。

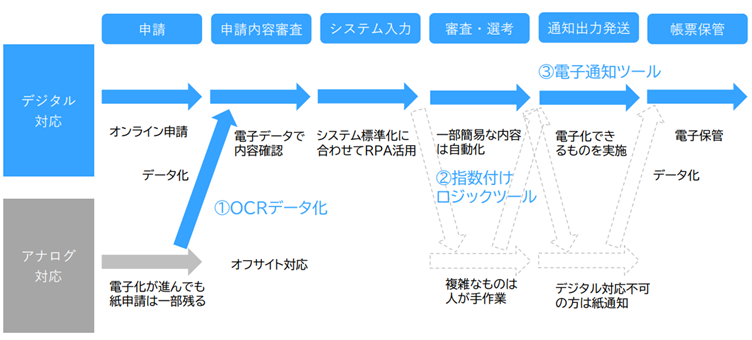

西田:そこで私たちが目指したのが、一連の業務プロセス全体をデジタルで完結させることです。

オンライン申請は電子データのまま処理し、紙申請もOCRでデータ化します。職員の負担が最も大きかった審査・選考プロセスは、定型的な作業を指数付けロジックツールを用いて自動化し、最終的には、通知や保管も可能な限りデジタルで行うことを目指しました。

現時点では、申請用紙を読み取るAI-OCR、指数計算を自動化する指数付けロジックツールの実証実験までこぎつけています。

複雑な指数計算業務の自動化に向けた改善活動

西田:指数計算の自動化については、どのような課題がありましたか。

石井氏:指数計算業務は、保育園の入園選考業務の中でもルールが非常に複雑で、職員の負担となっていました。ベテラン職員の知識に頼る属人化が進んでいたことも問題です。

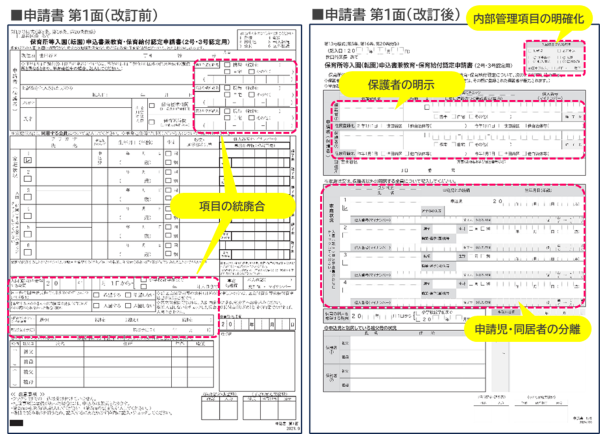

西田:業務の標準化と省力化を図るため、まずは誰が読んでも同じ作業ができるマニュアルの作成と、申請書の様式そのものの改訂に取り組みました。申請書に記入する項目の多さが指数付けを複雑にし、自動化や業務委託の大きな障害になっていたためです。

実際に、世田谷区とS区とで申請書の項目数を比較すると、世田谷区の691項目に対して、S区は394項目と、1.5倍以上の大きな差がありました。ほかの自治体の取り組みも参考にしながら指数や運用ルールを見直し、住民がわかりやすく、かつOCRで正確に読み取れる帳票へと改善できました。

西田:これらの改善活動を経て、2024年度には、「入園選考指数付け自動化検証プロジェクト」を実施しました。

● STEP 1:指数付けの基準を読み解き、システムが判断できるロジックに整理

● STEP 2:ロジックに基づき、新しい申込様式を作成

● STEP 3:検証を行うためのシステム環境や人員を準備

● STEP 4:実際の申請書を使い、スキャン、AI-OCR、自動計算を実施。職員が算出した結果との比較・評価

これらの検証を通じて、自動化の実現可能性と課題を具体的に洗い出すことができました。

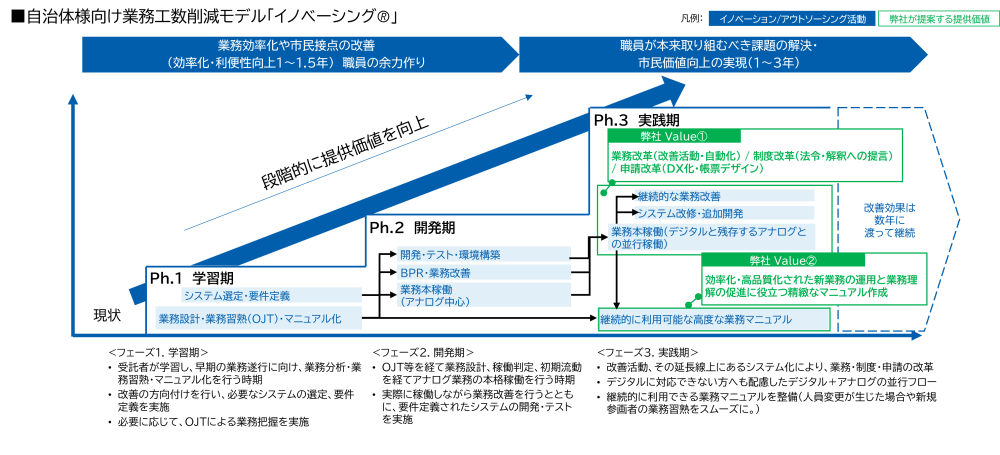

「イノベーシング®」による継続的改善

西田:「イノベーシング®」は、世田谷区とTOPPANが共同開発した業務改革モデルです。単なるアウトソーシングではなく、BPRやDX、イノベーションをセットで提供することで、業務改革・制度改革・申請改革の実現を目指します。

石井氏:このプロジェクトは、官民が連携して同じ目標に向かって取り組んだ好例だと評価しています。帳票見直し案の具体化や、複雑な指数ルールのシステム化には、専門的な技術や相当数の人員が必要で、私たち行政職員だけでは到底不可能でした。

プロジェクトの進展ごとに新たな気づきがあり、世田谷区モデルはさらに進化しています。

Speed Letter Plus®による通知のデジタル化

遠藤:ここからは、保育園入園業務の改革のもう1つの柱である通知の電子化について、デジタル通知サービス「Speed Letter Plus®」の導入から本格展開までの道のりをご紹介します。

自治体・地方公共団体向け 通知物電子送付サービス

「Speed Letter Plus®」

自治体の行政手続きオンライン化を支援。各種通知物をデジタル化し、マイナンバーカードで認証されたIDへセキュアに送付する通知物のDXサービスです。

区立保育園を対象とした実証実験

TOPPANエッジ株式会社 ハイブリッドBPO統括本部 オンサイトビジネス本部 ハイブリッドBPO戦略部 遠藤 佑太

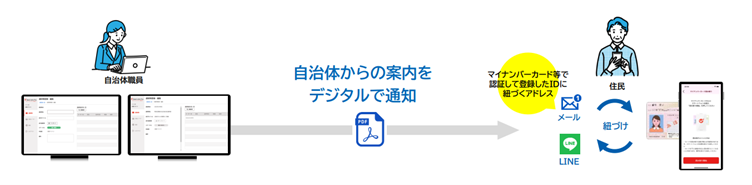

遠藤:Speed Letter Plus®は、本人確認を行ったアカウントに対して、お知らせを送付するデジタル通知サービスです。郵便料金の値上げに対しても有効なサービスと言えます。

Speed Letter Plus®のしくみ

遠藤:2023年度の実証実験では、区立保育園の現況届を対象として実施しました。個人情報を含む紙での通知物は、チェックや管理にかかる職員の負担が大きかったためです。

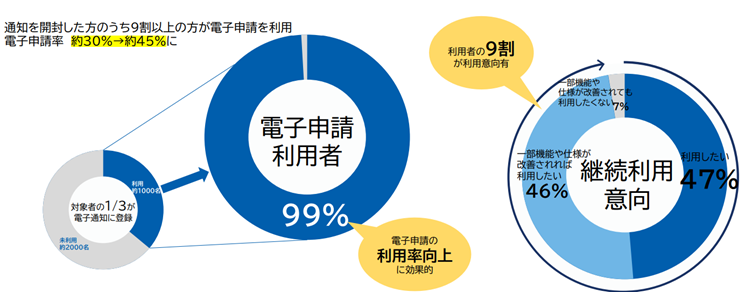

実証の結果、保育園からは「従来よりも業務負荷が軽減できた」という声をいただいています。また、デジタル通知の希望者には、通知から申請までを一貫してデジタルで進められる動線を用意したことで、全体の電子申請率も約30%から約45%に引き上げることができました。

石井氏:送付する電子通知だけではなく、その後の住民の電子申請率も向上したという、非常に有効な結果であったと思います。

遠藤:私たちとしても手応えを感じることのできる成果でした。利用された方を対象としたアンケートでは、90%以上の方から継続して利用したいという声をいただいています。

2024年度本稼働ではアカウント登録者が大幅増

遠藤:実証実験を経て、2024年度の4月入園一次選考結果通知から、通知のデジタル化を本稼働させることとなりました。最初の通知物として、4月入園一次選考を選んだ理由をお聞かせいただけますか。

石井氏:仕事やプライベートの都合上、保護者に「少しでも早く内容を確認したい」ニーズがあると予想できたためです。時間や場所を選ばず、すぐ通知内容を見られるという電子通知のメリットを最大限に発揮できると考えました。

遠藤:入園前の時点でアカウントを登録してもらい、入園後に必要な通知もデジタルに移行しやすいというねらいもあったかと思います。この結果はいかがでしたか。

石井氏:60%以上の世帯にアカウントを登録していただきました。即時性というメリットを明確に伝えたことで、高い登録率が実現できたと感じています。今後もデジタルならではの利点を前面に出し、さらなる利用拡大につなげていきたいと思います。

公印付き通知文書のデジタル化を実現

遠藤:アカウント登録された方への、その後のデジタル展開についてもお聞かせください。

石井氏:4月入園一次選考結果で登録いただいた方を対象に、入園承諾書・待機通知書・支給認定証のデジタル化も実施しました。公印が印字されている通知物のため、公印規定や条例を所管している文書管理部門、DX推進部門と協議し、デジタル化する際の課題や要件を整理し、実現できました。

遠藤:各部門からの協力は、どのように取り付けたのでしょうか。

石井氏:デジタル化への熱意を伝え、その取り組みがいかに全庁に寄与できるのかという将来像を関係各所に伝えました。その結果、他人事ではなく自分事として捉えてもらえ、推進につなげることができたと感じています。

紙とデジタルの二重管理を解決するDPSとの連携

遠藤:紙とデジタルの二重管理負荷を下げる施策として、Speed Letter Plus®とデータプリントサービス(DPS)を組み合わせる取り組みも行いました。

石井氏:現行システムには、紙とデジタルの通知方式を分けて管理できないという大きな課題がありました。DPSとの連携により、紙とデジタルの対象者を一括管理しながら個別にデータを出力できるようになり、さらなる業務負荷の軽減に成功しています。

真のDX化を成功させる「職員の意識改革」

西田:続いて、業務改革を達成するために真に必要なものは何か、職員の意識改革の重要性について石井様にお話しいただきます。

業務改革のプロセスに見る成功要因

西田:今回の業務改革を始めるにあたって、まず何を優先して動きましたか。

石井氏:組織内で危機意識を高めることです。漠然と人材不足という課題は感じていても、実務レベルで自分事として捉えていた職員は少なかったと思います。今回、直属の上長と「このままではいけない」という強い危機感を共有できたことが始まりでした。

西田:共通の危機意識が組織内に波及し、改革プロジェクトの始動につながったのですね。改革を推進するフェーズでは、どのようなチームビルディングが行われましたか。

石井氏:いきなり大きなプロジェクトチームを作るのではなく、最初は2~3名の小規模なチームメンバーで動きました。草の根運動から始めるうちに共感してくれるメンバーが少しずつ増え、チームの一体感も醸成されていきました。

西田:最終的な改革の推進には、多くの職員の協力や自発的な行動が必要かと思います。職員一人ひとりの行動を促すために、意識していたことを教えてください。

石井氏:職員に、「誰かがやるのではなく、私たちで改革を進めよう。それをできるのは君たちしかいない」ということを何度も伝えました。いくら壮大なビジョンやプロジェクトであったとしても、それを主体的に進めてくれる職員がいなければ、まさに絵に描いた餅になってしまいます。職員の意識改革は、特に重要なプロセスです。

業務改革を後押しするポジティブ思考の重要性

西田:実際にプロジェクトに参加された職員の方々の反応はいかがでしたか。

石井氏:当初は、改革の重要性よりも自身の業務への影響を気にする職員もいたと思います。しかし熱意が伝わり当事者意識が芽生えたことで、職員一人ひとりが主体性を持ち、自ら考え、行動する、プロジェクトの推進者に変わっていきました。

西田:ずばり、意識改革の本質とは何なのでしょうか。

石井氏:簡単に言うと「ポジティブ思考」だと思っています。できない理由を考えた瞬間に、思考は停止してしまいます。そんな時、冷静に一歩引いて客観的に考えると「実現するためには何をすればいいのか」と発想を転換できて、いいアイデアが思い浮かぶようになります。

意識改革やポジティブ思考に、能力差はありません。そしてポジティブ思考は、周りの人々にも伝播するものです。こうした思考の転換が、業務改革の第一歩として、やがて組織全体を変える大きな波につながっていくと考えています。

TOPPAN/TOPPANエッジ出展ブース

まとめ

本セミナーで紹介された世田谷区とTOPPANの協業モデル「イノベーシング®」は、複雑化する行政課題を解決する新たなアプローチです。この枠組みは全国の区市町村、広域的自治体でも十分に実現可能と考えています。

保育園入園業務の改革事例が示すように、業務の抜本的な見直し・デジタル技術の活用・そして職員の意識改革という三位一体のアプローチが、真の行政改革につながります。TOPPANは、自治体の職員が本来の業務に集中できる環境づくりを通じて、地域の暮らしやすさ、活性化に貢献します。

・