2024.09.24

世田谷区が将来の職員不足を見据えて行う、行政民間連携による業務改革

満席となり立ち見が出るほど多くの自治体関係者が聴講に訪れたセミナー会場

全国の自治体では、職員不足の問題が顕在化しつつあります。このような課題を解決するため、自治体と民間企業がそれぞれの強みを活かし、住民サービスの向上や業務の効率化を図る「行政民間連携」が、今や不可欠な取り組みとして注目されています。その対策の一つとしてDXが注目されますが、単なる表面的なデジタル化・IT化にとどまらない、真の業務改善が求められているのが現状です。

今回は、企画総務部門・所管部門と民間企業が一体となって推進した「新たな行政経営への移行実現プラン」について、世田谷区 政策経営部長 有馬秀人氏と、子ども・若者部 保育認定・調整課入園担当係長の石井貴和氏をお招きしたセミナーの内容をお届けします。聞き手は、TOPPAN株式会社の安間光と、TOPPANエッジ株式会社の西田賢治です。

世田谷区の「新たな行政経営」の背景

左から、世田谷区 政策経営部長 有馬秀人氏、

同 子ども・若者部 保育認定・調整課入園担当係長 石井貴和氏

世田谷区では「新たな行政経営への移行実現プラン」を発表し、令和6年(2024年)度~令和8年(2026年)度の3か年を重点取り組み期間と定めて、推進しています。

はじめに世田谷区の行政経営の現状、および将来の見通しについて整理してお伝えします。

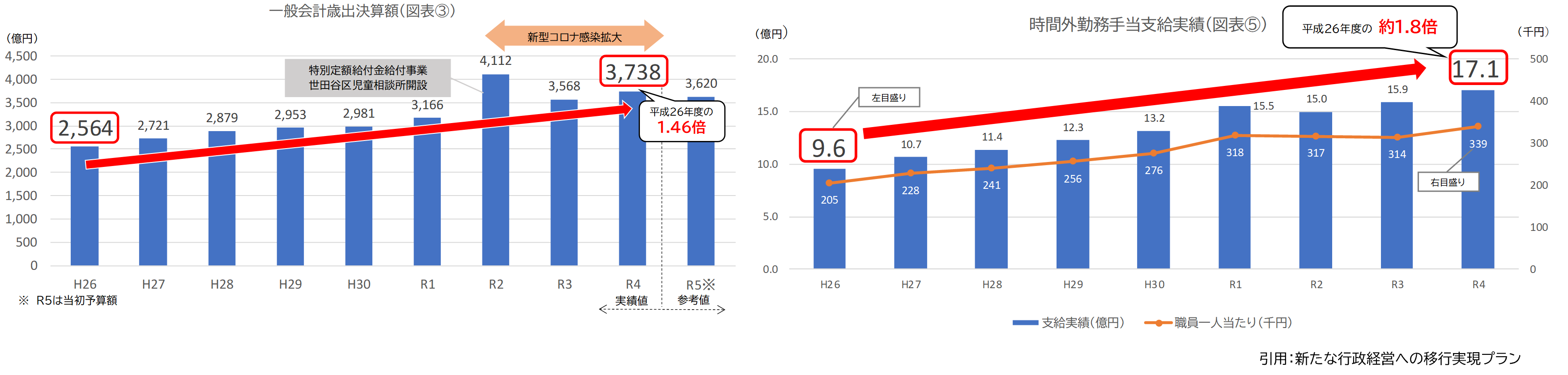

時間外勤務の増加

有馬氏:まず世田谷区の一般会計歳出決算額の推移を確認すると、平成26年度から令和4年度にかけて、約1.46倍の3,738億円まで増加しています。この間、コロナ禍の影響もあり住民のニーズは多様化・複雑化し、業務量が増えるとともに、業務の中身も一層難しくなったと言えます。

それを証明するように、時間外勤務の増加傾向も明らかで、同じ8年間(平成26年度~令和4年度)を比較すると、手当支給実績は約1.8倍に拡大していました。

しかも、時間外勤務に対応できる職員数は全体の中でも限定されるため、一部の職員に負荷がより集中していると言えます。

将来的な人員不足は避けられない

西田:将来的な見通しについても解説いただけますか。

有馬氏:はい、今後ますます職員の確保が難しくなると想定しています。世田谷区をはじめ、特別区(東京23区)が一体で実施する採用試験の受験者数・合格倍率とも、すでに減少傾向が顕著です。今後、社会全体で生産年齢人口が減少するため、他の自治体や企業と採用競争が激化し、人材確保が一層困難になるのは間違いないでしょう。

さらに、職員の若年化が進行しています。全職員に対して51歳以上の割合は約3割、一方の35歳以下は約4割の構造となっています(令和5年時)。ベテラン職員の退職に伴い、長年培われてきた知識や技術の継承をどのように行うかが課題です。

人員が減少しても行政サービスを維持し、サービスの質の向上を図るためにも、職員の能力を最大限発揮できる組織や環境の整備が急務となっています。

世田谷区における業務アウトソーシング

左から、TOPPAN株式会社 ソーシャルイノベーションセンター 安間光、

TOPPANエッジ株式会社 ハイブリッドBPO戦略室 西田賢治

西田:ここまで解説いただいた課題への対策の一つとして、世田谷区では業務委託や外部委託に取り組んでこられました。なぜ、こうしたアウトソーシングを活用することとなったのか、経緯と変遷についてご説明いただきます。

保育入園事務の業務量増加への対応

有馬氏:私が保育認定・調整課長を務めていた平成28年に、世田谷区は待機児童数が全国ワーストを記録していました。この対応や解消のためにさまざまな取り組みを行いましたが、何かを試みるたびに業務はひっ迫し続けていました。

安間:当初は、人員増強によって解決を図ったとお聞きしています。

有馬氏:それでも、増え続ける業務量のペースにマンパワーが追い付かない状況でした。一方で、事務作業が属人化した状態を解消しようと、忙しくて着手できていなかったマニュアル作成を推進しました。当初は難航したマニュアル作りでしたが、どうにかFAQ(よく聞かれる質問集)を作成し、定型業務の一部で業務委託の導入までこぎつけたのです。

石井氏:当初導入した委託は一定の効果はありましたが、委託する範囲が定型的かつ簡易的な業務のみに限定されたことで、期待以上の効果は得られませんでした。

アウトソーシングの検討範囲の拡大

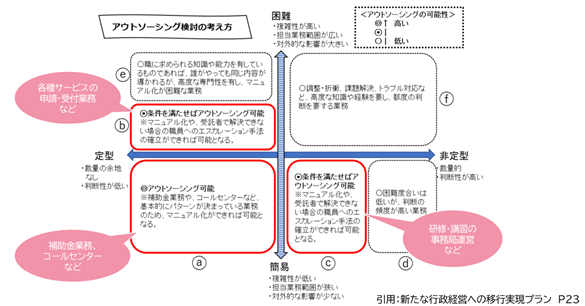

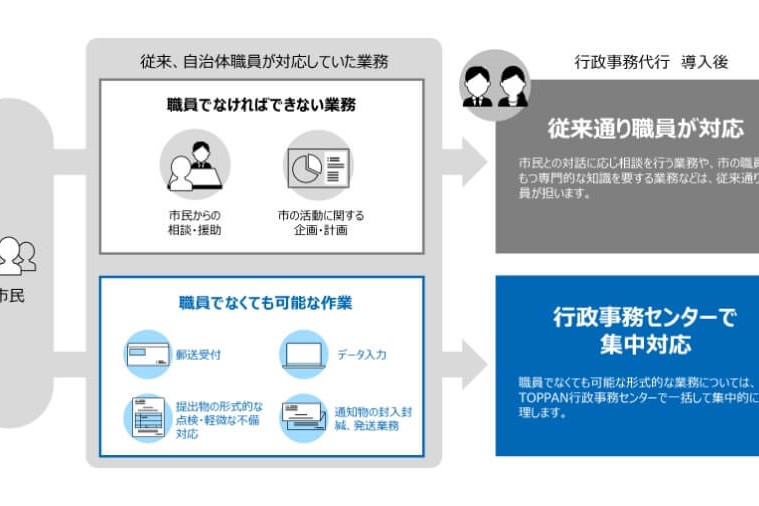

安間:今回の「新たな行政経営への移行実現プラン」では、画像内に赤枠で囲われているように、従来よりもアウトソーシングを検討すべき範囲を拡大し、職員へのエスカレーション手法の確立ができるなどの「条件を満たせばアウトソーシング可能」とされていますね。

有馬氏:業務委託の推進を呼びかけた際の反応は、賛成と反対にわかれました。反対派は「委託に取り組まなくても、今のままでなんとかなる」という考え方です。賛成派は二分されており「積極的に推進する」意見と、主体性がなく「誰かがやってくれれば楽になるだろう」という考えが根底にあるパターンでした。後者の考え方のままでは、委託するまでの負担を受け入れようとしません。これを変革することが課題でした。

安間:企画総務部門の意見は、いかがでしたか。

有馬氏:人事や財政を考慮する立場では、短期的な成果を求めたくなるので「人員の拡充は行わないこと」を約束し、その代わりに、委託による成果をただちに要求しないことを依頼しました。数年の時間的猶予に対する理解を求めたのです。

コロナ禍で生じた抜本的業務の見直しの必要性

西田:こうした業務委託を巡る潮目が変わったのは、なぜでしょうか。

有馬氏:新型コロナウイルス感染症の流行、感染拡大によって、保健所や医療機関が手一杯な状況下に置かれたことが、大きなきっかけとなりました。結果として、疫学調査にかかわる業務の委託を検討することとなり、これまで存在しなかったマニュアルを急きょ作成しました。

石井氏:コロナ禍により、医療や保健の関連部署だけでなく、保育認定・調整課の業務負担も再び激増しました。ここでも改めて、アウトソーシングの方法を抜本的に考え直す必要が生じていたと思います。

当時、DX対応が叫ばれ、世田谷区も早い段階から保育関連手続きの電子申請を導入していました。しかし、部分的なデジタル化によって、かえって紙出力の手間が増えるような状況で、本来のDXからはかけ離れていたのです。これは「抜本的に変えなくてはならない」と、危機感を募らせました。

真のDXと「攻めの委託」に向けた取り組み

石井氏:このような切迫した背景により、TOPPANから提案された、将来のデジタル化も含めた業務改善を伴う業務委託は、世田谷区が模索していた「攻めの委託」と「真のDX化」の方針に合致するものだったと考えています。

区における部署間の業務フローを統一化しながら、工程改善とともにDX化も視野に入れて検討できるようになったのはなぜか、TOPPANによる具体的な提案内容を以下で紹介します。

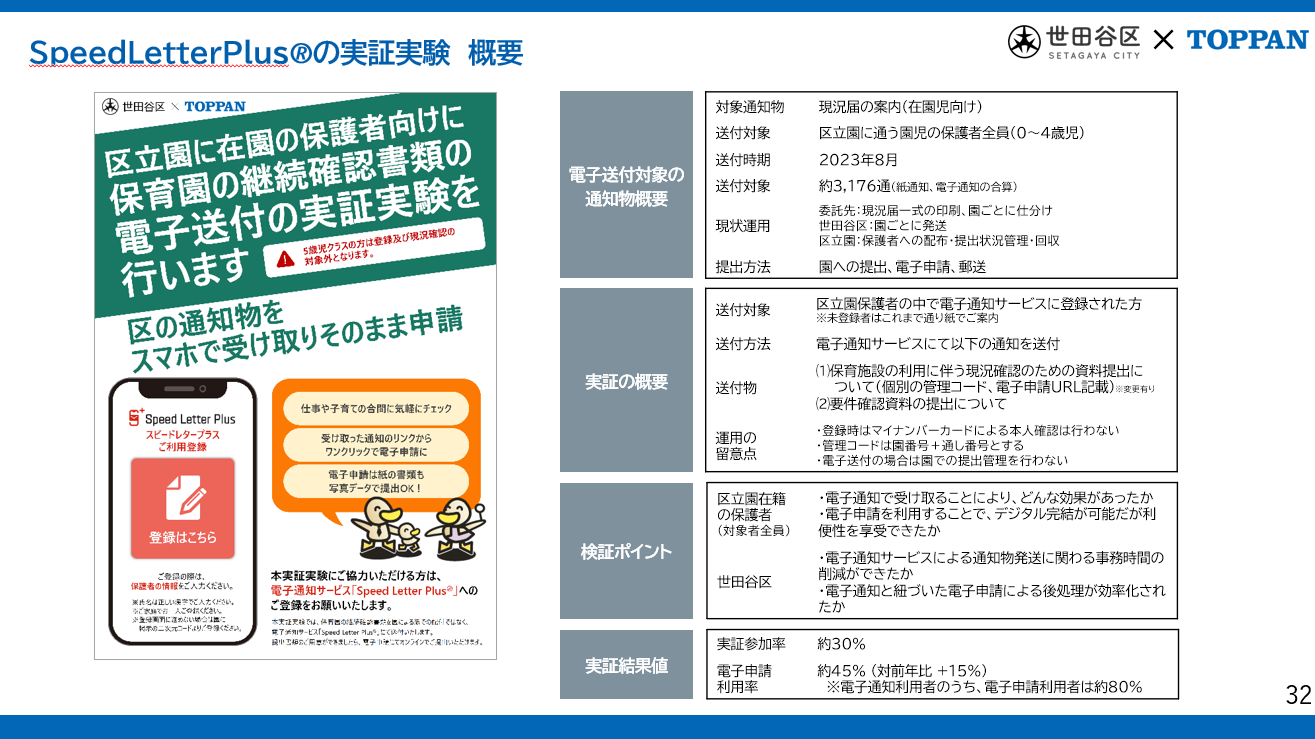

通知デジタル化サービスの実証実験

西田:これまで各園から保護者に対して、個人情報を含む通知内容を紙の書面で配布する作業が、事業者や職員の負荷となっていました。

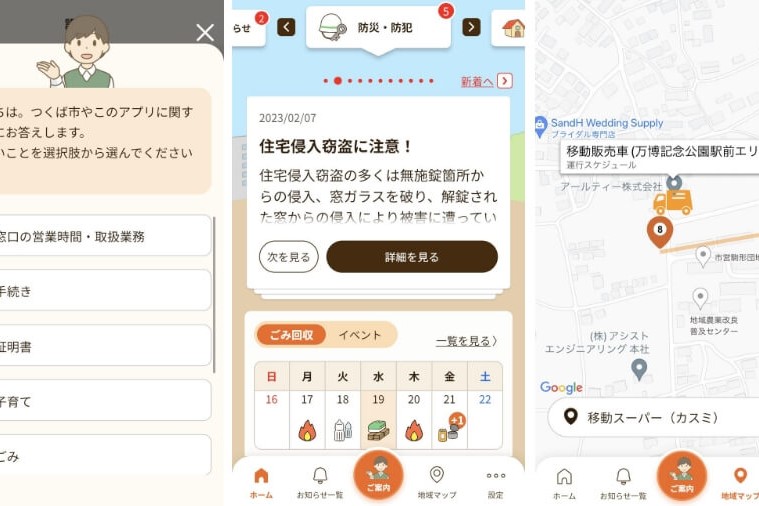

そこで通知のデジタル化、業務量調査、業務改善を含んだBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング) を実施し、通知から申請までをオンライン上で完結できる設計へと変更しました。

郵送物をスマホで受け取れる、手続きDX推進と

ペーパーレス化を実現するシステムSpeed Letter Plus®を活用

石井氏:結果的に、電子申請率は30%から45%にアップしました。通知だけでなく、申請手続きも電子申請率が向上したことで有効性が確認できたと、手応えを感じています。保育士が本来の業務に集中できる意義は、決して小さくありません。

西田:利用した区民の90%以上の方から「継続して利用したい」という、アンケートでの希望も寄せられています。

保育園入園手続きのフロー改革

西田:入園手続きにおいては、オンライン申請されたデータに、アナログで申請された申請書もデータ化して加え、RPAによるシステム入力を行っています。複雑なものはアナログ審査するものの、基本的にはデジタル審査を軸に、電子による通知や保管を行いたいと考え、BPR(業務改革)を進めています。

また、私たち受託側で業務ルールを明文化し、数百ページのマニュアルを作成して業務を実施している点も特徴的だと考えています。

石井氏:すでに委託によって、職員の業務負荷が軽減していますが、私たちは効率化だけを目指しているわけではありません。業務整理を通じて「なぜ、このようなルールになっているのか」などの見直しも行い、住民の申請手続きが煩雑化しないように、申請様式や審査ルールの改革にも着手しています。

安間:私ども受託者であるTOPPANが、申請様式や大元となるルールの改善について提案できることは、これまでにない革新的な挑戦だと受け止めています。審査の完全自動化を目指して、ロジックシステムの構築や制度改革について取り組みを続けたいと考えております。

企画総務部門・所管部門と民間活用による行政改革に必要なもの

安間:世田谷区で推進されているような、企画総務部門と所管部門が協働しつつ、さらに民間のパワーを活用する行政改革には、どのような要素が必要だとお考えでしょうか。

有馬氏:冒頭でも説明したとおり、社会全体の生産年齢人口が減るため、人材獲得競争の激化は避けられません。したがって「人がいなくなってから」では間に合わないと考えており、まだ人材がいる「今のうち」しか改革できないという危機感を持っています。人の手を介さなくても実行できる業務は、徹底してデジタル化を進めるという意識が欠かせないように思います。

以下、世田谷区の取り組みから学べる考え方について掘り下げます。

時間はかかるものと認識すること

有馬氏:業務改善を推進する目的で、単独の所管部門が予算を確保し、上層部を説得するのはかなりの負担がかかります。今回は、私たち政策経営部で取りまとめ「3年間は投資期間」と説得したことで、前進できました。

安間:多くの自治体でも「すぐに財政的効果を求められる」「定数減は何人か」などの議論になるとのお悩みは多いようですね。

石井氏:そうですね。視察に訪れる方たちからも同じ話を聞きます。しかし、どれほど優れた改革モデルも、すぐに成果は出ないことを認識すべきだと思います。もはや、簡易的な業務改善に取り組む時代ではありません。

これまで、委託化やデジタル化は困難だと思い込んで着手されずにいた、コアで複雑な業務こそ、短期間で成果を出すのは困難です。企画総務部門にも、中長期的な視点が求められます。

ただし、十分な時間が与えられても、所管部門が単にツール導入を図るだけでは、職員の工数はかえってひっ迫してしまうかもしれません。TOPPANの提案による、業務改善を目的としたアウトソーシングが、伴走型のスタイルでしたので、一定の成果が出せたことも強調したいと思います。

「イノベーシング™」の可能性

西田:TOPPANのスタンスは、業務改善(=イノベーション)を伴う業務委託(=アウトソーシング)であり、石井さんに「イノベーシング™」とお呼びいただいています。現在、世田谷区では保育関連業務のほか、6課8業務で同様のイノベーシング™を実施している状況です。この世田谷式モデルを、各地で展開していきたいと考えています。

石井氏:世田谷区の内部でも積極的にイノベーシング™を進め、職員の工数削減を図るとともに、本来取り組みたかった、区民サービスの向上につなげていきたいですね。

有馬氏:人手不足の問題など厳しい現状もありますが、行政と民間企業が同じ危機感を持ち、協働を進めれば、複雑化する自治体の課題解決につなげられるものと期待しています。

「自治体・公共Week2024」ではTOPPANブースにて先進的な事例を紹介し、

連日多数の自治体関係者が来訪しました

まとめ

TOPPAN株式会社のセミナーでは、複雑化する課題を解決するため、世田谷区からの委託業務を通じて生まれた協業モデルを紹介しました。

「イノベーシング™」は世田谷区に限らず、全国の区市町村、広域的自治体でも、十分に実現が可能な枠組みと思われます。行政改革の一つの解として全国に拡大し、住民の幸せや満足度につなげて、職員が本来の業務に集中できる環境を整えられるように取り組みを進めてまいります。

また、今回ご紹介した事例のように、TOPPANでは自治体様の課題と業務の現場実態・状況を反映したDX推進計画の立案、システム開発、運用支援、データ分析と効果測定による継続的なDX施策推進のための伴走型支援を提供しております。

詳しくは下記もご覧いただければ幸いです。

<TOPPAN BPOサイト関連コラム>

・自治体BPRのトレンドとデジタル化・DX化とAI活用の未来

・自治体向けHybrid-BPO®とは?その強みと貢献事例をご紹介 TOPPAN株式会社

・自治体のDX化とは?推進するためのBPOサービスや事例なども解説

・自治体業務のアウトソーシングで効率化を実現!アウトソーシングのメリットと事例をご紹介