2025.04.24

防災DXとは?必要性や国・自治体の

取り組み事例を解説

「防災DXとは具体的に何をすれば良いのかわからない」という方もいるでしょう。防災DXとはなにか、必要性や重要性について国や自治体の取り組みを具体例を交えてご紹介します。

地震や豪雨、台風など、自然災害のリスクが高まる中で、防災対策の高度化が求められています。こうした状況に対応する手段として注目されているのが「防災DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

防災DXとは、デジタル技術を活用して災害予測や情報共有、避難支援などの防災活動を効率化・高度化する取り組みを指します。この記事では、防災DXの基本的な考え方や導入の必要性を整理したうえで、国や自治体による具体的な導入事例をご紹介します。

この記事で分かること

・防災DXとは何かが分かる

・防災DXに取り組む必要性が分かる

・防災DXの具体的な事例やツールが分かる

防災DXとは

防災DXとは、デジタル技術を活用して防災・減災の取り組みを高度化・効率化する手法です。具体的には、IoTセンサーを用いた河川監視による被害状況の確認、防災アプリやVRを活用した防災教育・情報発信などが挙げられます。

最新技術を活用することで災害対応の迅速化と住民の安全確保が可能となり、より効果的な防災対策を実現し、災害による被害を最小限に抑えることが期待されています。

防災DXが必要とされている背景

防災DXの重要性が認識されるようになった背景には、災害の頻発・激甚化や、対応を担う自治体の人員不足といった現実的な課題があります。防災DXが必要とされる社会的背景について、2つの観点から詳しくご紹介します。

災害の頻発による防災意識の高まり

2011年の東日本大震災や2024年の能登半島地震など、大規模地震が発生してきました。

今後も南海トラフ地震や首都直下型地震の発生が予想されており、備えの重要性が高まっています。

さらに、世界的な気象変動の影響で台風や豪雨などの気象災害も頻発しており、2010年代の10年間(2010~2019年)に日本の市町村の96.8%で少なくとも1回の水害(洪水・内水氾濫等)が発生し、半数近くの市町村(45.6%)では10年間に10回以上も水害が発生しています。

今後ますますリスクが高まると考えられ、こうした災害による被害や混乱を最小限に抑えるために、防災DXが必要とされているのです。

・参考:5-4. これまでの気候変動影響(自然災害分野)|気候変動適応情報プラットフォーム

防災を担う自治体の人員不足

少子高齢化が進む中、災害時の支援や防災・減災の対応を担う自治体の人手不足が深刻化しています。

特に地方公共団体の職員数は減少傾向にあり、迅速な対応への負担が高くなっているのが現状です。

全国の地方自治体(都道府県+市町村等)における総職員数は、1990年代後半から減少が続いてきました。ピークは1994年の約328万人で、その後2010年代前半まで長期にわたり減少傾向が続いてきたのです。

出典:図表1-2-8 地方公共団体の総職員数の推移(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/01-01-02-08.html)

特に2000年代には地方財政の健全化や行政改革に伴い大幅な人員削減が行われ、毎年1%以上のペースで職員数が減少しています。こうした状況を補うため、効率的な対応が叶う防災のDX化が求められるようになりました。

防災DXの活用により、少ない人員でも防災への取り組みを効率化することが可能です。

防災DXを導入するメリット

災害発生前・発生時・発災後といった各フェーズにおいて、防災DXはさまざまなメリットをもたらします。ここでは、防災DXを導入することで得られる具体的なメリットを4つの観点でご紹介します。

緊急情報を迅速に伝達できる

災害時には状況が刻々と変化する状況を把握し、被害状況や避難情報などを迅速に住民に届けることが重要です。急速に状況が変化することもあり、一元化された正確な情報を、住民・職員・関係機関へ迅速に伝達することが、人命の救助につながります。

AIチャットボットや防災アプリを利用すれば、SNSや住民通報により情報が錯綜する中でも、リアルタイムで正確な情報を伝えられます。問い合わせや要請が殺到し、対応が逼迫するような事態も避けられるでしょう。

防災のDX化により的確な避難情報の提供や職員間での情報共有が行えれば、迅速な災害対応につなげる可能性が高まります。

適切な初動対応がしやすくなる

ドローンやAIを活用することで、被災地の状況を正確かつ迅速に把握できます。得られた情報を関係機関に速やかに共有できれば、的確な救助活動の指示を出すことで被害を最小限に抑えることも可能かもしれません。災害時の初動対応が、防災DXにより格段に向上するといえるでしょう。

さらに、AIによる予測分析を活用することで、災害の発生リスクを事前に把握することもできます。それらの活用により、住民からの問い合わせに適切に回答し、早期に避難勧告を行う取り組みも進んでいます。

自治体の窓口業務をオンライン化できる

防災DXの導入により、発災後の自治体窓口業務を大幅に効率化できます。デジタル化により迅速かつ効率的に業務を遂行できれば、支援の遅れを防ぐことも可能です。

罹災証明書の発行や支援申請をオンラインで行うことができれば、被災者は役所に足を運ぶ必要がありません。混雑が緩和でき、感染症の予防にもつながるでしょう。

また、自治体職員自身も被災している可能性がある中で、オンラインでの対応が可能となれば、作業負担を軽減することができます。防災DXは、被災者の利便性向上と自治体職員の負担軽減、両方に貢献する重要な施策なのです。

住民の防災意識の向上に役立つ

住民の防災意識向上は、災害時の適切な避難行動と被害の抑制につながる重要な要因です。

しかし、内閣府の「防災に関する世論調査(令和4年9月調査)」によると、町内会や自治会の防災訓練に参加したことがある方は全世代で半数未満にとどまっています。

住民に防災の必要性を実感してもらうためには、VRを活用した災害体験コンテンツやデジタル防災学習システムが有効です。VRコンテンツなら、より臨場感のある学習が可能になり、訓練であっても実際の被害をイメージしやすくなります。デジタル防災学習システムは、児童も楽しみながら防災の必要性を学ぶことが可能です。

小中学生が楽しく自主的に防災知識を学べるデジタル教材としては、TOPPANが提供する「デジ防災®」があります。子どものみならず大人まで学べるツールなので、地域の防災学習にも最適です。

防災DXに有効なツール

防災DXに向けて、さまざまなツールが開発されています。ここでは、被災地の状況把握や情報提供、支援手続きの効率化などに有効な、デジタル技術を活用した防災DXツールの具体例をご紹介します。

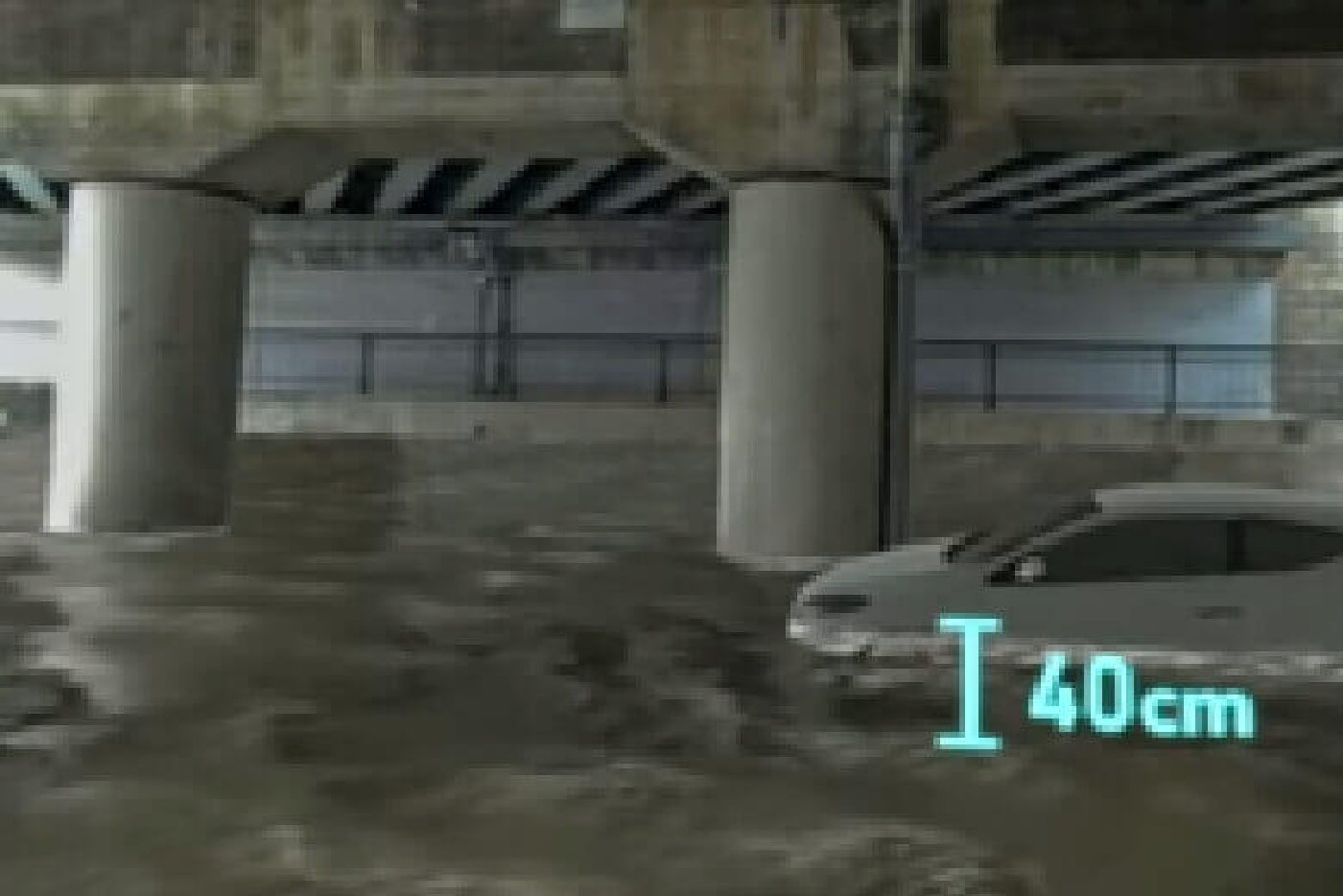

水位の計測

防災DXの一環で、水害対策として水位計測ツールの導入が進んでいます。水害の恐れがある地点に水位センサーやカメラを設置し、自動でデータを収集するため、いち早く異常に気づき、迅速に対応することが可能です。

さらに、収集したデータをリアルタイムで分析し、現状把握や避難判断に役立てることもできます。

TOPPANが提供する「スイミール®」は、水位・雨量を遠隔監視できるリモート水位センシングシステムです。避難所情報管理などの防災機能も備え、災害時の業務負担を軽減する効果が期待されています。

・リモート水位監視ソリューション「スイミール®」ー自治体DX

防災アプリ

防災DXの一環として、災害時の情報提供アプリも各自治体で導入されています。これらのアプリは、避難所情報や災害発生状況をリアルタイムで提供し、プッシュ通知を活用して住民に迅速に伝達できるのが特徴です。

さまざまな自治体で実際に活用されており、的確な避難行動を促す重要なツールとなっています。

TOPPANの「PosRe®(ポスレ)」は、自治体の防災活動・災害対策の支援に特化した「防災プラン」があり、LTEカメラや浸水センサーなどのIoT機器による河川・ため池の水位監視や、避難所の情報・ハザードマップ・気象情報などオープンデータの連携・管理が可能な専用ビューア「防災マップ」の利用が可能です。防災活動・災害対策に必要な様々な情報を一元管理し、災害前の情報収集、災害時のリアルタイム情報共有、災害後の情報整理を支援します。

防災チャットボット

防災DXの一環として、AIチャットボットの活用も進んでいます。災害の発生に際し、自治体はチャットボットを通じて避難所情報や支援制度などを迅速に提供でき、住民は必要な情報を対話形式で簡単に取得可能です。

また、自治体への問い合わせ対応を自動化することで、窓口の混雑を緩和し、職員の負担を軽減する効果も期待されます。

TOPPANでは、導入から運用・改善まで一括でサポートし、最適なAIチャットボットを提案する「AIチャットボットサービス」を提供しています。

VR災害体験

VR技術を活用したVR災害体験は、防災意識を高める有効な手段として注目されています。実際の災害時の様子をリアルに再現することで、危機感を持って効果的な対策を検討するきっかけとなります。

TOPPANの「災害体験VR」では、水位シミュレータとVR技術を組み合わせ、地震・津波・風水害の3つの災害をリアルに体験できます。災害を「自分事」と捉える最適な機会を提供することが可能です。

発災前から被害をイメージできることで、予防・減災への意識向上に貢献しています。

ドローン

防災DXの一環として、ドローンの活用も進んでいます。センサーやカメラを搭載したドローンは、被災地の状況を迅速に把握し、救助活動や避難誘導に役立ちます。ドローンの活用により、迅速で的確な災害対応が可能になりました。

特に、人が立ち入れない危険な場所でも飛行でき、逃げ遅れた人の捜索や物資の輸送にも有効です。

また、ヘリコプターと比べて運用コストや準備時間を大幅に削減できる点もメリットです。

クラウド型被害者支援システム

防災DXの一環として、クラウド型被災者支援システムを導入するケースもあります。このシステムでは、被災者支援制度の申請をオンラインで行うことが可能になり、被災者は役所へ足を運ぶことなく手続きを完了できます。

また、マイナンバーカードを活用することで、証明書の取得や支援金の申請が遠方からでもでき、手続きの簡略化と迅速な支援が実現可能です。

災害時の負担を軽減し、被災者へのスムーズな支援につながる重要なツールです。

国による防災DXの取り組み

国は防災DXを推進し、災害時の迅速な対応と被害軽減を目指しています。

2025年までに防災デジタルプラットフォームを構築し、防災情報の自動集約・共有を実現する計画です。

さらに、防災アプリの開発やマイナンバーカードを活用した被災者支援の充実を図っています。

官民共創による「防災DX官民共創協議会」も設立され、防災DXサービスの普及が進められています。

デジタル庁

国の防災DX推進をリードする役割を担っているのがデジタル庁です。官民連携による協議会の設立や、防災分野を含む重点計画の策定など、多方面から防災DXを後押しする取り組みが進められています。

2022年12月|防災DX官民共創協議会の設立

2022年12月、デジタル庁の呼びかけにより、「防災DX官民共創協議会」が発足しました。

本協議会は民間事業者や自治体などで構成され、官民が連携して防災DXの推進を目指しています。

特に、「平時」「切迫時」「応急対応」「復旧・復興」の4つの局面に応じた防災DXの活用を重視し、それぞれの段階で有用なサービスをまとめた「防災DXサービスマップ」が公開されました。官民の知見を結集し、防災のDX化を促進する取り組みが進められています。

2024年6月|「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の閣議決定

政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定し、その中で防災DXを重点的な取り組みの1つに位置付けました。

具体的には、2025年までに各防災情報システムを自動で集約・共有できる「防災デジタルプラットフォーム」を構築し、迅速な情報伝達の実現を目指しています。

また、防災アプリの開発・利活用を促進し、住民がリアルタイムで情報を得られる環境も整備されつつあります。

さらに、マイナンバーカードを活用し、被災者一人ひとりの状況に応じた支援を充実させるなど、防災のDX化を推進する方針です。

国土交通省

国土交通省では、防災DX化の一環としてデジタル技術を活用した流域治水の推進に取り組んでいます。治水対策の効果を可視化し、河川情報などのデータをオープン化することで、防災対策の精度の向上を目指すものです。

また、2020年には「PLATEAU」プロジェクトも展開されました。都市空間を3Dで再現し、浸水被害やリスクを可視化することで、より的確な防災・減災対策やリスク分析を可能にしています。

自治体の防災DX取り組み事例

地方自治体では、防災DXを推進する取り組みが進められています。ここでは、TOPPANのサービスをご利用いただいた、防災DXの取り組み事例を2つご紹介します。

住民の防災意識を高める災害体験VR制作・防災学習システム導入

徳島県牟岐町では、巨大地震による津波災害のリスクが懸念されており、住民一人ひとりの防災意識向上が課題となっていました。そこで、住民が災害を疑似体験できる「災害体験VR」コンテンツを制作し、小中学生向けのデジタル防災学習システム「デジ防災®」を導入しました。

VRや映像技術を活用することで、没入感のある災害教育を実現し、地域住民や教育現場での防災意識の向上につながっています。

・住民の防災意識を高めるためには?災害体験VR制作事例|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

災害時に正確な情報を住民に届ける戸別送受信機の導入

香川県善通寺市では、台風や豪雨、地震などの災害時に防災無線が届かず、避難の遅れによる被災事例が発生していました。特に、高齢者や情報弱者への支援が大きな課題となっています。

そこで、市は防災DXを推進し、防災無線の情報を正確に伝達できる戸別送受信機「あんしんライト®」を導入しました。

この装置は、LEDと音で視聴覚に困難のある方や高齢者に避難行動を促し、防災情報や避難情報の伝達に活用されています。

この取り組みにより、誰もが迅速かつ正確に必要な情報を受け取れる環境が整い、地域全体の防災力向上に貢献しています。

防災DXの推進で災害に備えよう

防災DXは、地域住民や自治体職員にとって不可欠な取り組みです。災害発生前の予測や備えから、初動対応、復旧・支援に至るまで、迅速かつ的確な対応を可能にし、被害や負担の軽減につなげられます。

TOPPANでは防災・減災に貢献する多様なソリューションを提供しています。

防災DXの推進により、誰もが安心して暮らせる社会を目指しましょう。

また、防災DXに加え、TOPPANでは行政にかかわるさまざまな分野・施策のDX推進をご支援しております。

自治体様の課題と業務の現場実態・状況を反映したDX推進計画の立案、システム開発、運用支援、データ分析と効果測定による継続的なDX施策推進のための伴走型支援を提供しております。

詳しくは下記もご覧いただければ幸いです。

参考文献

- 気候変動を踏まえた水災害対策|国土交通省(https://www.mlit.go.jp/river/kokusai/pdf/hurricane/pdf11.pdf)

- 自主防災組織等の人材育成の現状と課題(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/jisyubousai_soshiki_ikusei04_shiryo2.pdf)

- 防災DX官民共創協議会(https://ppp-bosai-dx.jp/)

- 「防災DX官民共創協議会」と連携した防災DX施策の展開|デジタル庁(https://www.digital.go.jp/policies/disaster_prevention/council-public-private-partnership)

- デジタル庁の防災DXの取組について|デジタル庁(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f7339476-4afc-42d8-a574-a06bb8843fb5/3c79cd8b/20250120_policies_disaster-prevention_outline_03.pdf)

- 第1節 国土交通省のデジタル化施策の方向性|国土交通省(https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1211000.html)

- DXに向けた取組|国土交通省(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001587783.pdf)

- クラウド型被災者支援システムについて|内閣府(https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/cloud_shien.html)