2025.08.18

国土強靱化とは?

自治体が果たすべき役割や

取り組み事例も紹介

国土強靱化は、地震や台風などの自然災害による被害を抑え、迅速な復旧を目指すための包括的な対策です。本記事では、その基本概念と「骨太方針2025」での位置づけ、自治体の具体例をご紹介します。

2025年6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」では、国土強靱化が基本方針のひとつとして明記されました。

国土強靱化とは、地震・台風・豪雨といった自然災害に対し、被害を最小限にとどめ、迅速な復旧・復興を実現するための包括的な取り組みです。気候変動の影響により、災害の激甚化・頻発化が進むなか、自治体による防災・減災の取り組みはますます重要性を増しています。

本記事では、国土強靱化の基本的な考え方や「骨太方針2025」における位置づけ、自治体による具体的な取り組み事例や、最新の防災・減災施策について解説します。

この記事で分かること

・骨太方針2025における国土強靱化の位置づけ

・自治体による国土強靱化の具体的な取り組み

・デジタルソリューションを活用した国土強靱化の先進事例

国土強靱化とは?

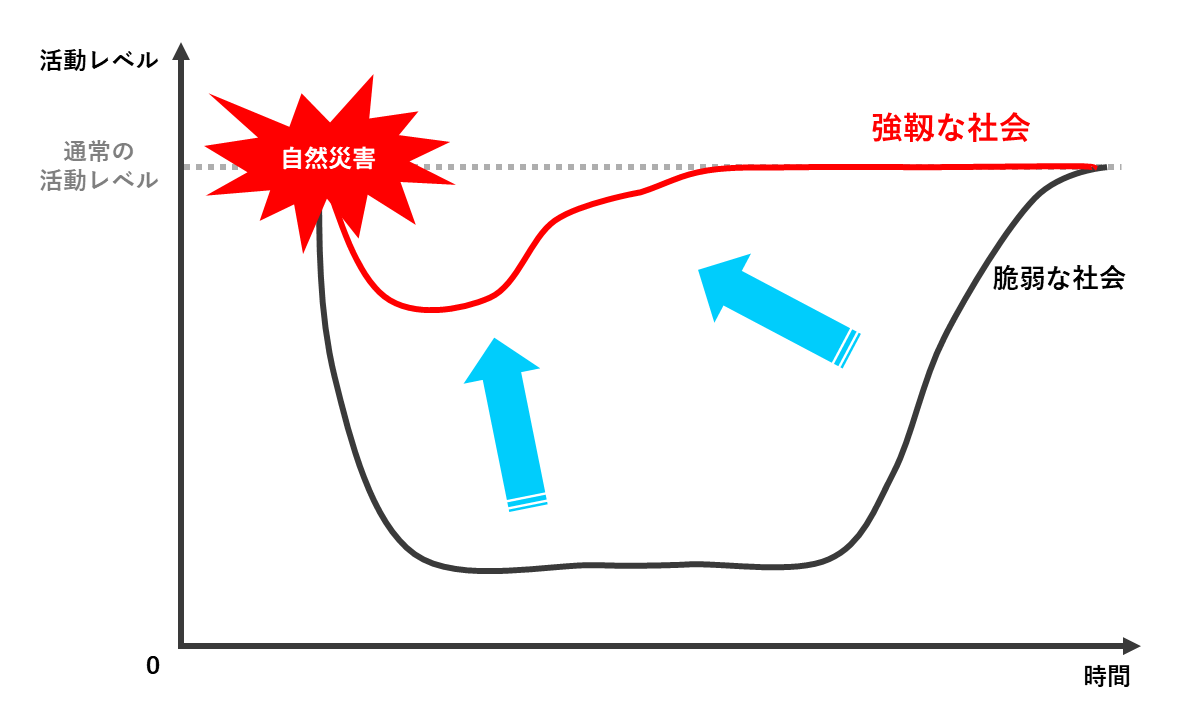

強靱な社会のイメージ

国土強靱化とは、地震や台風、豪雨などの大規模災害に対し、被害を最小限に抑え、迅速に回復できる社会を築くための国家的な取り組みです。「強靱」は、災害に耐え抜く力と回復力を兼ね備えることを意味します。強靱な社会を築くことで、人命の保護や社会機能の維持を確実にし、被害の拡大を防ぐことが目的です。

ここでは、国土強靱化が目指すことと枠組みをわかりやすく解説します。

国土強靱化が目指すこと

国土強靱化の基本的な目標は、次の4点です。

●人命の保護

●社会機能の維持

●被害の最小化

●迅速な復旧

単なる防災対策だけではなく、地域全体のレジリエンス(回復力や適応力)を高める未来像が描かれています。

国土強靱化推進の枠組み

2013年に制定された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(国土強靱化基本法)」に基づき、2014年に「国土強靱化基本計画」が策定されました。それ以降、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化を反映しながら、国土強靱化計画の見直しが行われています。

2021〜2025年度は、河川改修、森林整備、ライフライン耐災強化などを盛り込んだ「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が全国で実施されています。

2026年度からは、国土強靱化のフェーズが新たに「第1次実施中期計画」へと移行する予定です。この計画では、自治体・国・民間の連携によって、インフラ老朽化対策やデジタル技術活用を柱に、地域の脆弱性に応じた総合施策で持続的な強靱化が推進されます。

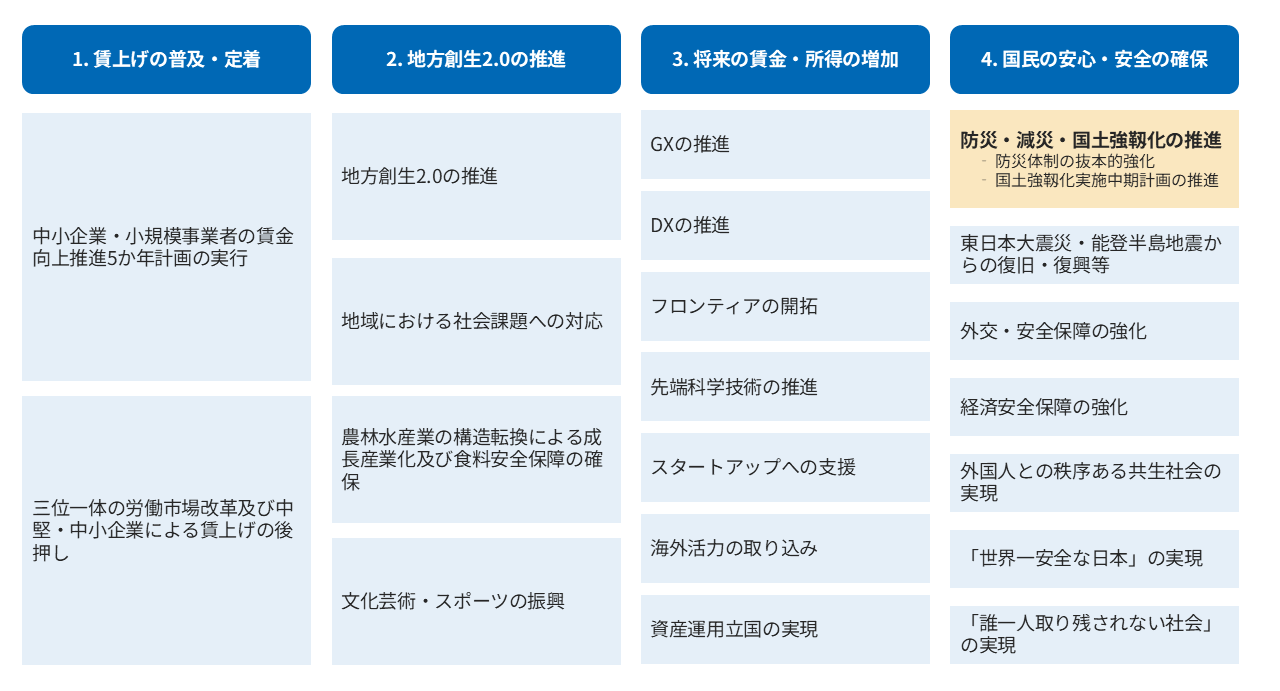

「骨太方針2025」に見る国土強靱化の位置づけ

2025年6月13日に閣議決定された「骨太方針2025」では、災害に備えた強靱な社会づくりが、成長型経済への転換を支える重要な政策のひとつとして位置づけられました。災害の激甚化やインフラの老朽化といった課題に対応するため、国全体での体制強化が求められています。

ここでは、「骨太方針2025」における国土強靱化の具体的な推進内容について解説します。

防災庁の設置

2026年度中に創設が予定されている防災庁(仮称)は、平時の備えから災害発生後の対応・復旧までを統括する司令塔です。専門人員と予算を一元管理することで、縦割りによる弊害を排した迅速な災害対応を可能にします。

国土強靱化計画の推進

「国土強靱化基本計画」および「実施中期計画」に基づき、災害に強い社会を築くための施策が全国で展開されています。「自助・共助・公助」の役割分担を踏まえつつ、ハード面・ソフト面の両側から、継ぎ目のない施策が実行されています。

具体的な施策内容は、以下の通りです。

●気候変動を踏まえた治水や森林整備、港湾の防護

●通信・交通・エネルギーなどのライフライン強化(無電柱化、高規格道路整備、上下水道の老朽化対策など)

●先端技術の導入や消防・防災DXの推進

●サプライチェーンや医療体制の強靱化(医療船やコンテナ活用など)

●地域の防災力強化(防災気象情報の提供、学校や避難所の対災害化、文化財の防災対策など)

これらの多角的な対策により、自然災害の被害を抑えつつ、被災後の迅速な復旧を実現する社会基盤の強化が図られています。

自治体が主体となる国土強靱化推進の取り組み

自治体は、地域の特性に応じた国土強靱化の推進において中心的な役割を担います。多様な防災・減災対策を実施し、地域の安全と安心を支えることが重要です。

ここでは、自治体が主体となる国土強靱化推進の具体的な取り組みをご紹介します。

防災情報の収集・発信

災害発生時に住民が迅速に避難するには、正確かつタイムリーな情報収集と発信が不可欠です。状況が刻々と変わる非常時には、正確な情報収集が難しくなる場合もあるため、平時から情報収集班の設置や、センサー・監視カメラを活用した監視システムの構築といった対策が求められます。

また、収集した情報を活用するため、防災無線や緊急速報メール、地域アプリといった複数の情報発信手段を確保しておくことも重要です。

TOPPANの「スイミール®」は、水位を遠隔で監視・可視化できるシステムです。同システムは、防災無線や緊急メール、地域アプリなど複数の手段で住民へ情報を迅速に届けるためのプラットフォーム「PosRe®」との連携も可能です。

・リモート水位監視ソリューション「スイミール®」ー自治体DX|TOPPAN Biz

・まちの情報集約・発信サービス「PosRe®(ポスレ)」|TOPPAN Biz

また、防災無線が聞こえない方に防災情報を届ける手段のひとつに、「あんしんライト」があります。光と音・音声、文字により、確実に情報を伝えることが可能です。

・自治体向け住民見守りサービス「あんしんライト」|TOPPAN Biz

防災教育の実施

防災教育は、地域全体の防災力を長期的に高めるための重要な取り組みのひとつです。従来の広報誌やパンフレットによる啓発活動、防災訓練や避難訓練といった取り組みに加え、近年ではデジタル教材や映像コンテンツの活用が注目されています。

例えばTOPPANの「デジ防災」は、小中学生がタブレットを用いて楽しく学べる防災教育・学習システムです。このほか「災害体験VR」の臨場感あふれる映像を通して、災害時の行動判断や避難行動をリアルに体感するのも災害の自分ゴト化に効果的です。こうしたツールを活用することで、自治体の防災啓発活動をより効果的かつ持続的に進められます。

・小中学生への学校での防災教育に、楽しく学べる防災教育・学習システム「デジ防災」|TOPPAN Biz

・災害体験VR|地震・津波・自然災害をVRで体験|TOPPAN Biz

避難路・避難所の整備

災害時に住民の命と生活を守るためには、避難路の安全確保や避難所の機能強化が不可欠です。日ごろから避難路の点検やバリアフリー化を進め、危険箇所の改善に努める必要があります。

避難所の運営は主に住民主体で行われますが、開設や運営マニュアルの整備、備蓄品の管理、職員やボランティアの役割分担などは自治体が担うべき責務です。

TOPPANの「避難所開設キット」は、災害発生時に必要な物品や手順をまとめたパッケージで、迅速かつ確実な避難所開設・運営を強力にサポートします。

・自治体様向け避難所開設キット~災害時の現場での開設作業を簡単に|TOPPAN Biz

防災・減災インフラの整備

上下水道や道路、堤防、放水路などのインフラ整備は、地域の防災計画の中核であり、過去100年にわたり整備が進められてきました。特に河川や港湾整備は、被害軽減に大きく貢献しています。

しかし、災害経験が希薄になったことにより、住民の防災意識が低下していることは課題のひとつです。老朽化を迎えるハード面の修繕や整備に加えて、防災教育や避難訓練、情報発信体制の整備といったソフト面での対策が求められます。

自治体の防災対策を詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

自治体による国土強靱化の取り組み事例

全国の自治体では、地域の課題に応じてさまざまな国土強靱化策を実施しています。ここでは、TOPPANのソリューションを活用した、自治体による先進的な国土強靱化の事例をご紹介します。

長野県飯綱町|山間部にセンサーを設置し見回り業務を自動化

過疎化や高齢化が進む山間地域では、広範囲にわたる施設や設備の見回り業務が自治体職員や住民にとって大きな負担となっていました。こうした課題に対応するため、LPWAセンサーを活用し、河川や斜面など災害リスクの高いポイントを常時遠隔監視できる体制を整備しました。

これにより、危険箇所の巡回点検を自動化し、現場確認に要する時間と人員負担を大幅に削減しています。さらに、防災DXによって災害発生時の初動対応力が飛躍的に向上し、迅速に住民や自治体職員へ情報を提供できるようになりました。

地域の特性や課題に合わせた強靱化策の先進モデルとして、高い評価を得ています。

・参考:高負荷な見回り業務をセンサーで自動化|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

香川県善通寺市|災害情報を音・光で届ける戸別送受信機の設置

高齢化が進む地域では、災害時にテレビやスマートフォンを使えない高齢者世帯が多く、情報格差が深刻な課題となっています。そのため、善通寺市では、音と光で緊急情報を即時に知らせる「戸別送受信機」を各家庭に設置。停電時でも、電池駆動に自動切替するため安心です。

災害発生時の避難行動や安全確保の迅速化や、住民の孤立・取り残しのリスク低減につながっています。同事例は、見守り支援と防災を同時に実現する取り組みとして高く評価され、他地域からも注目を集めています。

・参考:高齢者の安心・安全・防災を支える見守り支援事例|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

香川県三豊市|タブレットで楽しく学べる防災学習システム

香川県三豊市では、児童・生徒の防災意識を早い段階から高めることを目的として、学校教育の現場へタブレットを活用したデジタル防災教材を導入しています。

この教材では、地震・津波・豪雨などさまざまな災害をテーマに、アニメーションやクイズ形式で分かりやすく学べます。これにより、児童・生徒は楽しみながら災害発生時にとるべき行動や避難の流れを自然に身につけることが可能です。

また、授業で学んだ内容を家庭に持ち帰ることで、家族との防災会話が生まれ、地域全体への意識向上にもつながっています。こうした取り組みは、将来の地域防災力を担う人材育成の面でも大きな意義を持つといえるでしょう。

・参考:小中学生向けのデジタル防災教材を導入|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

その他の事例につきまして、こちらもあわせてご覧ください。

国土強靱化の推進に向けて地方自治体ができること

災害の激甚化・頻発化に対応する国土強靱化を推進するためには、自治体が主体となって計画を策定・実行し、民間事業者とも緊密に連携していくことが不可欠です。

防災DXや地域防災教育、上下水道や道路、堤防などの防災インフラ整備など、多面的な取り組みを同時に進める必要があります。今後の災害リスクに備え、地域の実情に合わせた具体的施策を早急に計画し、着実に実行することが重要です。

TOPPANでは、これら幅広い分野に対応するソリューションを提供し、地域のレジリエンス強化をサポートしています。国土強靱化に関するご相談や具体的な導入支援など、お気軽にお問い合わせください。

参考文献

- 経済財政運営と改革の基本方針2025(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html)

- パンフレット 「国土強靱化進めよう!」(令和3年3月)リバイス版(令和7年1月) (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/kokudo_pamphlet_r7.pdf)

- 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号) (https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000095)

- 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/index.html)

- 市町村が実施すべき水害対応「9つのポイント」 (https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/suigai_tebiki_2.pdf)

- 令和5年版 防災白書|特集1 第2章 第2節 防災・減災インフラの整備等による災害への対応力の向上 (https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r05/honbun/t1_2s_02_00.html)

- 防災力を強化するインフラ整備・技術開発 (https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kyojinka/activities/02-2/)