2025.09.22

地方創生とは?政策の変遷と

自治体事例を解説

地方創生とは、人口減少の抑制や地域経済の活性化を通じ、地方が自立的に持続発展するための取り組みです。本記事では、その定義や必要性、地方創生2.0のポイント、事例をご紹介します。

地方創生は、人口減少や高齢化、東京圏への一極集中、地域経済の縮小といった日本の課題を解決し、地方の持続的な発展を目指す取り組みです。2014年の「まち・ひと・しごと創生法」の制定をきっかけに、全国でさまざまな施策が進められてきました。

2025年6月には、これまでの成果と課題を踏まえた「地方創生2.0」が閣議決定され、より実効性の高い政策への転換が進んでいます。自治体が地方創生を進めるにあたっては、その意味や背景を正しく理解し、実現に向けた具体的な行動を取ることが重要です。

本記事では、地方創生の概要や必要とされる背景、「地方創生2.0基本構想」で押さえておくべきポイント、参考となる自治体の事例を詳しく解説します。

この記事で分かること

・2025年に始まった「地方創生2.0」の特徴と第1期との違い

・地方自治体が活用できる「第2世代交付金」の概要と活用例

・実際の地方自治体による事例と成果

地方創生とは

地方創生とは、人口減少の抑制や地域経済の活性化、都市と地方の格差是正を通じて、地方が持続可能かつ自立的に発展していくことを目的とした取り組みです。正式名称は「まち・ひと・しごと創生」といい、2014年の「まち・ひと・しごと創生法」を基盤として推進されてきました。

この法律では、以下のような理念が掲げられています。

● 地域の実情に応じたインフラ整備

●生活に必要なサービスを長期的に維持する仕組みづくり

● 結婚・出産の希望を実現できる社会の実現

● 仕事と生活の両立支援

● 地域の特性を活かした雇用創出

● 地方自治体間連携による効果的な行政運営

● 国・地方自治体・事業者の協同

2025年時点では、第2期にあたる「地方創生2.0」が始まり、初期目標や政策を見直しつつ、関係人口の拡大や伴走支援など、より実効性の高い施策の展開が進められています。

地方創生が求められた背景

日本では人口減少と高齢化が進み、働き手が都市部へ集中する一方、地方では産業縮小や雇用減少が課題となっています。これらの問題を解決するため、地域の活力を取り戻す「地方創生」が求められるようになりました。

ここでは、地方創生の必要性が高まっている背景について解説します。

人口減少・高齢化と東京圏への一極集中

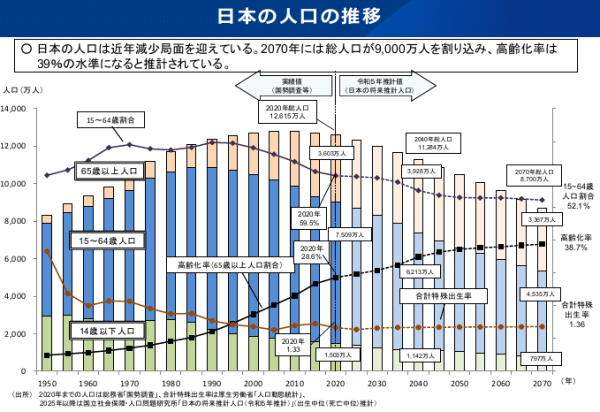

引用元:我が国の人口について|厚生労働省

日本の総人口は、2008年に1億2,808万人を記録した後、減少傾向が続いています。特に地方では、若年層が進学や就職を機に東京圏へ移るケースが多く、過疎化が進行しています。その結果、労働力不足が深刻化し、地域の存続そのものが危ぶまれる状況です。

2014年に実施された日本創生会議の調査では、896市区町村が「消滅可能性都市」に該当したことで、人口減少の危機が広く認識されました。さらに、2024年に行われた再分析レポートにおいても、744の自治体が消滅可能性を指摘されており、依然として厳しい状況が続いています。

こうした状況を打開し、地域に人を呼び戻すための取り組みとして地方創生が求められています。

地域経済の縮小傾向

人口減少や流出により、企業の後継者不足や産業空洞化も進んでおり、「域内GDP」や「一人当たり所得」の低下を引き起こしています。若年層の都市部流出で、地方の経済基盤は弱体化し、自治体の財政悪化や民間投資の減少を招く悪循環となっています。

また、働く場所や生活基盤の縮小がさらなる人口流出を招き、「縮小スパイラル」に陥る地域も少なくありません。このような経済の弱体化を食い止め、地域に稼ぐ力を再生するためにも、地方創生が不可欠です。

地方創生2.0とは?近年の地方創生政策の展開

2014年の「まち・ひと・しごと創生法」施行から始まった地方創生は、各自治体の工夫や取組を通じて一定の成果を上げてきました。しかし、人口減少や地域経済の課題は依然として深刻であり、従来の政策だけでは十分な効果が得られない現状です。

2025年に閣議決定された「地方創生2.0」では、第1期での成果と課題を整理し、より実効性の高い施策へとシフトしています。

地方創生第1期との違い

地方創生の第1期(2015〜2024年)は、人口減少の抑制に重点が置かれていたものの、人口減少を前提とした具体的な対策に課題が残っていました。また、若者や女性の視点の不足、ステークホルダーが一体となった取り組みや、国の制度面での後押しが不十分だったことも反省点の一つです。

第2期となる「地方創生2.0」では、国が自治体を伴走する仕組みを整え、地域が主体的にまちづくりを進められる体制を構築しています。

移住・定住だけでなく、「関係人口」の拡大にも注力し、人口減少社会でも地域経済が成長を続けられるよう、視点を広げています。

・参考:地方創生2.0とは?持続可能な地域づくりのための取り組みをわかりやすく解説

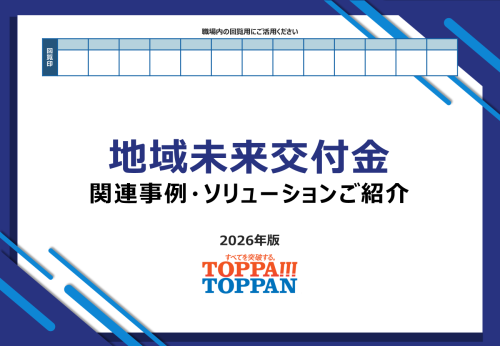

地方創生2.0の推進に活用できる「第2世代交付金」

地方創生をより効果的に進めるため、国は新しい地方経済・生活環境創生交付金「第2世代交付金」を創設しました。予算総額は2,000億円で、市区町村は年最大10億円(補助率2分の1)の支援を受けられます。

この交付金は以下のような事業を組み合わせて申請が可能です。

● ソフト施策:移住・定住促進、人材育成、学び直し支援、地域DX、観光・文化資源の情報発信など

● 拠点整備:交流拠点や創業支援拠点の整備、官民連携施設の改修など

● インフラ整備:地域交通、防災、環境、デジタルインフラなど

また、ソフト・ハードを組み合わせた統合的なプロジェクトも対象となり、国の伴走支援を受けられる点も大きな特徴です。

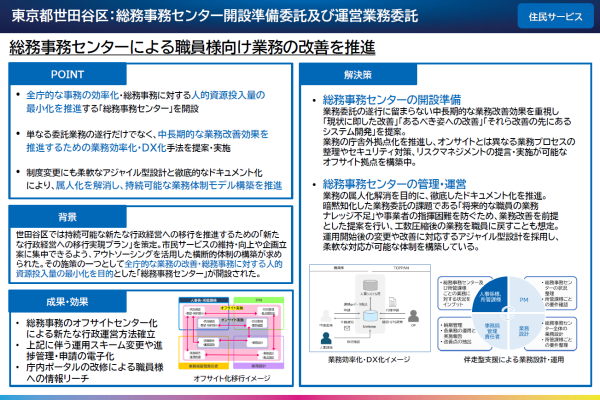

新しい地方経済・生活環境創生交付金

活用事例・関連ソリューション集

新しい地方経済・生活環境創生交付金の採択事例や、関連のデジタルソリューションを一覧でご覧いただけるパンフレットです。

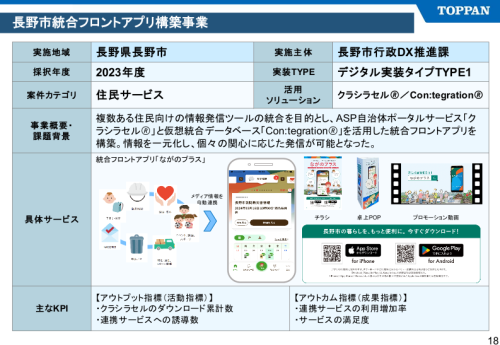

自治体による地方創生の取り組み事例

全国の自治体では、地域資源を活用しつつ、移住促進や地域経済活性化、地域への愛着を育むことを目的とした、さまざまな施策が展開されています。

ここでは、TOPPANが支援した、自治体による地方創生の具体的な取り組み事例をご紹介します。

移住・定住促進のためのイベント開催

熊本県御船町では、町の魅力を体感してもらうため、旅行代理店と提携した移住体験ツアーを開催しました。

具体的には、TOPPANが運営する移住・定住マッチングプラットフォーム「ピタマチ」のユーザーデータを分析し、移住希望者の興味関心に合致する企画の設計が挙げられます。ツアーでは、日本初の肉食恐竜化石が発見された歴史や、吉無田高原の四季折々の自然、交通アクセスの良さを現地で体験できる内容を盛り込みました。

また、参加者と地元住民との交流や生活環境の見学で、移住後の暮らしをイメージできるよう工夫しました。さらに、ツアー終了後もオンラインでの情報提供や交流を継続することで、関係人口の増加につなげています。

・参考:自治体向け 移住・定住促進施策支援サービス「ピタマチ」|TOPPAN BiZ

TOPPANでは「ピタマチ」の他にも、地域のファンの開拓や、すでにファンとなったユーザーと長期的に関係を築けるプラットフォームの構築も支援しています。地域のファンと継続的につながることで、さらなる関係人口の拡大を図ることが可能です。

・参考:地域ファンサービスプラットフォーム構築・運営支援|TOPPAN BiZ

地域資源を活かした商品開発による地域産業活性化

愛知県春日井市では、国内有数のサボテン生産地というユニークな地域資源を活用し、観光と産業振興を掛け合わせたまちおこし事業を推進しています。施策の一つが、地域ブランドの強化と観光客誘致を目的とした、食用サボテンを使った新グルメ開発プロジェクトの立ち上げです。

TOPPANでは、この「サボテングルメプロジェクト」における市場調査やターゲット設定、商品コンセプトの立案、参加飲食店の募集からメニュー開発サポート、プロモーション戦略までを一貫して支援しました。さらに、PRイベントやSNSキャンペーンを通じて話題性を創出し、地域内外への認知度向上も図りました。

その結果、地元産業の販路拡大や飲食・観光分野への波及効果が生まれ、住民のまちへの誇りや愛着も高まっています。

・参考:地域資源を活用した商品開発・ブランド確立支援|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

市民参画型のプロモーションによるシビックプライド醸成

兵庫県丹波市では、まちの魅力を市外に発信できていないという課題を解消するため、市民主体のシティプロモーションを企画しました。

制作委員会には幅広い世代の住民が参加し、ワークショップを開催してまちの魅力を掘り起こすことに注力しました。具体的には、ロゴやキャッチコピー、フリーペーパー、特設サイトのコンテンツを共同で制作しています。

同プロジェクトを通じて、市民が地域の価値を再発見すると同時に、自らの言葉で発信する力を育成することに成功しました。外部への情報発信だけでなく、内部的にも地域愛や誇り(シビックプライド)の醸成にも貢献しています。

地方創生により、交流・関係人口の増加や地域経済の活性化に寄与した事例です。

・参考:市民参画型のシティプロモーション|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

地域の消費を促進する地域電子マネーの利用率向上

高知県香美市では、人口減少・高齢化による税収減少や、地域内消費の低下が課題となっていました。そこで導入されたのが、地域専用電子マネーの「kamica(カミカ)」です。

しかし、導入後に利用率や定着化に伸び悩みが見られたことから、TOPPANでは資源ごみのリサイクル活動と連動させた「ポイント還元システム」の構築を支援しています。住民がリサイクルに参加した際に、kamicaにポイントが付与され、日常の買い物に活用できる仕組みを整備しました。

この事例は、環境意識の向上と地域内での消費拡大を同時に実現しただけでなく、商店街や地元店舗の売上向上にもつなげており、経済循環を強化する取り組みとして全国から注目を集めています。

・参考:補助金に頼らない地域電子マネーの循環システムを資源ごみのリサイクルで構築

・自治体キャッシュレス決済プラットフォーム「地域Pay®」|TOPPAN BiZ

デジタル技術の活用による観光振興

滋賀県東近江市では、重要伝統的建造物群保存地区である五個荘金堂地区の魅力を活かしきれていないという課題を抱えていました。

そこで、若年層や外国人観光客をターゲットに、XR(AR・VR)技術を活用した観光プロモーションの実施を提案しています。人気キャラクターによるバーチャルガイドや、歴史建造物の360度映像、多言語対応の音声翻訳アプリなどを導入しました。

これにより、観光客はスマートフォンで現地の歴史や文化を体験的に学べるようになりました。さらに、SNSとの連動キャンペーンにより情報拡散が促進され、リピーターの増加や滞在時間の延長にも成功しています。

この取り組みは、地域経済への波及効果を生み出す事例として話題となりました。

地方創生を実現するために

地方創生は、人口減少の抑制や地域経済の活性化、都市部と地方の格差を縮めることで、地方が自立して持続的に発展できるようにする取り組みです。2025年6月には、これまでの成果や課題を踏まえた「地方創生2.0」が閣議決定され、より実効性の高い施策へと切り替わっています。

自治体が地方創生を進めるには、財政・産業・教育・福祉などさまざまな分野が協力し、成果の目標(KPI)を共有することが重要です。担当者は全体の調整役(ファシリテーター)として、施策をリードすることが求められます。

また、「第2世代交付金」を活用しながら、民間企業や金融機関、大学、メディアなど多様な主体と連携し、地域に根ざした事業を共創することも、地方創生を成功へ導くためのポイントです。

TOPPANでは、自治体の地方創生を支援し、関係人口の拡大や地域経済の活性化につながる幅広いサービスを提供しています。地方創生を実現したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

参考文献

- 令和6年・地方自治体「持続可能性」分析レポート —新たな地域別将来推計人口から分かる自治体の実情と課題—(https://www.hit-north.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/01_report-1.pdf)

- 地方創生2.0基本構想(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/20250613_honbun.pdf)

- 地方創生2.0に向けた取組について|内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局(https://www.soumu.go.jp/main_content/000990600.pdf)

- 第2世代交付金の概要(https://www.chisou.go.jp/sousei/about/shinchihoukouhukin/dai2sedai/pdf/shinchihoukouhukin_dai2_gaiyou.pdf)