2025.09.22

自治体フロントヤード改革とは?

推進の手順や先進事例を紹介

フロントヤード改革は、住民と行政が接する窓口でのサービス向上と、職員の業務効率化を目的とした国の施策です。本記事では、自治体フロントヤード改革の内容やメリット、手順、事例、課題を解説します。

「フロントヤード改革」は、住民と行政が接する窓口(フロントヤード)において、国が推進する重要施策の一つです。住民の利便性向上と職員の業務効率化・負担軽減を図ることを目的とし、デジタル技術を活用した新たな行政サービスの形として注目されています。

この記事では、自治体におけるフロントヤード改革の内容やメリット、導入手順、具体的な事例、直面しやすい課題について解説します。

この記事で分かること

・自治体フロントヤード改革の概要

・自治体フロントヤード改革を推進する手順

・自治体フロントヤード改革の成功事例

自治体フロントヤード改革とは

自治体フロントヤード改革とは、窓口・電話・オンライン行政サービスなどの住民との接点を見直し、利便性を高める取り組みです。少子高齢化や人手不足を背景に、住民サービスの質を維持しながら業務の効率化を図ることを目的としています。

デジタル技術を活用し、「書かせない・待たせない・迷わせない・行かせない」行政の実現を目指すとともに、業務効率化により生まれた人員を、相談対応など付加価値の高い業務へ振り向ける狙いがあります。

総務省の「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」において、2023年度から重点的に進められている重要な施策です。

自治体フロントヤード改革で得られるメリット

フロントヤード改革によって行政サービスを便利で効率的にすることで、住民と職員の双方に多くのメリットをもたらします。

ここでは、自治体がフロントヤード改革に取り組むことで得られるメリットを、住民側・職員側の視点に分けてご紹介します。

住民のメリット

住民にとってのメリットは、手続きや申請がオンラインや予約制で行えるため、窓口に行く必要や待ち時間を減らせることです。書類記入や持参書類の簡素化によって負担が軽減され、窓口・電話・オンラインなど複数の手段から自分に合った方法を選択できます。

案内やサポートが分かりやすくなり、迷わず手続きができるほか、サービス提供時間や方法の柔軟化で平日昼間に限らず利用できる機会が増え、利便性や満足度の向上にもつながります。

職員のメリット

職員にとってのメリットは、事務処理やデータ入力などの定型業務が減ることで業務負担が軽くなり、窓口混雑や対応遅延によるストレスが軽減されることです。これにより時間と人員に余裕が生まれ、相談対応や政策立案など付加価値の高い業務に時間を充てられます。

また、デジタル化により情報共有や業務引き継ぎがスムーズになると、ミスや重複作業の削減も期待できます。結果として残業削減や働き方改革の推進にもつながり、限られた人員でも質の高い行政サービスを継続できる環境を整えることが可能です。

さらに、対面・非対面の選択肢が増えることで、多様な住民ニーズにも柔軟に対応できることも大きなメリットです。

自治体フロントヤード改革を進める手順

フロントヤード改革によって、住民サービスの向上と業務効率化を両立させるためには、段階的かつ計画的に進める必要があります。主な手順は、以下の通りです。

1.体制構築

2.目指すべき将来像の設定

3.現状分析

4.取り組み・手続きの選定

5.成果指標設定・ロードマップ作成

6.既存業務の見直し

7.デジタルを活用した業務改善

ここでは、これらの具体的な手順を解説します。

1. 体制構築

フロントヤード改革を効果的に進める際には、自治体全体での方針を明確にし、組織として意思統一を図ることが重要です。具体的には、改革推進の責任者やプロジェクトリーダーを任命し、関係部署や外部専門家との協力体制を整備することが求められます。

特に、DX推進体制との連携は不可欠です。定期的な会議進捗管理や共有に加え、職員研修や説明会を実施し、改革の目的とメリットを浸透させる必要があります。

2. 目指すべき将来像の設定

次に、フロントヤード改革で目指すべき将来像を明確に定めます。「書かせない・待たせない・迷わせない・行かせない」の方針に基づき、目指す行政サービスの姿を具体的に設定します。

住民サービスの利便性向上と職員の業務効率化を両立させた理想像を描き、幹部層や関係部署とビジョンを共有することで、組織全体の合意形成と取り組みの基盤を整えることが重要です。

3. 現状分析

フロントヤード改革の具体的な取り組み内容の検討には、まず現状を正確に把握する必要があります。住民の利用状況やニーズをアンケートやヒアリングで収集し、窓口や電話対応、オンラインサービスの課題やボトルネックを明確化しましょう。

さらに、職員の業務内容や負担状況を調査し、改善ポイントを特定することも重要です。他自治体の先進事例を参考に比較検討し、収集データと現場の声を基に優先課題を整理した上で改革の方向性を定めましょう。

4. 取り組み・手続きの選定

現状分析で明らかになった課題や住民ニーズを踏まえ、効果が大きく実現可能な対象を絞ります。例として、「手続きの簡素化」「オンライン化」「予約システム導入」などが挙げられます。

取り組み・手続きの選定にあたっては、住民や職員の意見を取り入れ、関係部署間で調整しながら進めることがポイントです。

5. 成果指標設定・ロードマップ作成

フロントヤード改革の効果を正確に評価するためには、具体的な成果指標(KPI)を設定し、目標達成度を定期的に把握・分析することが重要です。成果指標の設定は、施策の効果を可視化でき、改善点の特定や優先順位付けに役立ちます。

また、段階的な取り組み計画を示すロードマップを作成し、工程やスケジュールを明確化することも大切です。ロードマップに沿った実施により、課題の早期発見と迅速な対応が可能となるだけでなく、関係者間で成果指標や進捗を共有することで、改革の透明性と一体感を高めることができます。

6. 既存業務の見直し

住民の利便性向上と職員の業務効率化の両立には、単にデジタルツールを導入するだけでなく、アナログ業務を含む既存業務のフローを見直すことが重要です。紙の申請書を前提としたままツールを導入すると業務が煩雑になるため、改善前後の業務フローを整理し、最適なフローを事前に想定しておく必要があります。

例えば、庁舎内の案内表示や動線改善、手続きチェックシートの作成などに加え、押印や対面規制といった慣習の見直しなどが挙げられます。

また、窓口だけでなくバックヤード業務の効率化にも取り組むことで、より多くの人的リソースを確保し、付加価値の高い業務に振り分けることが可能です。

7. デジタルを活用した業務改善

フロントヤード改革推進の目的である業務効率化と住民サービス向上には、デジタル技術の活用が効果的です。既存業務の見直しとあわせて、オンライン手続きや予約システム、電子申請、チャットボットなどを導入することで、住民の利便性を効率的に高められます。

また、データ連携やシステム統合による情報共有や処理の迅速化で、職員の業務負担を軽減し、より付加価値の高い業務に集中しやすい環境を整備できるでしょう。

デジタル技術の導入時には、職員教育やサポート体制を整備し、円滑な運用と継続的な改革の推進を図ることが重要です。

自治体によるフロントヤード改革の事例

全国の自治体では、人材不足や業務の煩雑化といった課題に対応するため、フロントヤード改革が進められています。ここでは、TOPPANが支援した自治体によるフロントヤード改革の事例をご紹介します。

【鹿児島県指宿市】行政DX推進によるフロントヤード改革

鹿児島県指宿市では、財政や技術面の制約により、当初は短期的なDX推進にとどまっていました。しかし現在は、「指宿モデル」として、低コストかつ職員自走型のフロントヤード改革に着手しています。

同市が「行かない窓口」と「書かない窓口」の同時実現を目指し、住民に負担をかけないデジタル窓口運用の実施のために取り組んだのが、国が提供する「ぴったりサービス」と、TOPPANが開発した「窓口タブレット申請システム」の連携です。

また、マイナポータルを活用した申請データの統合管理や、後続業務の自動化を推進することで、業務効率化を図っています。職員向け勉強会による理解促進や体制整備も行い、手続き対象の拡大やシステム標準化を通じて、中長期的な行政DXの深化を目指しています。

・参考:行政DX推進に向けたぴったりサービス活用による「行かない」「書かない」窓口の同時実現|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

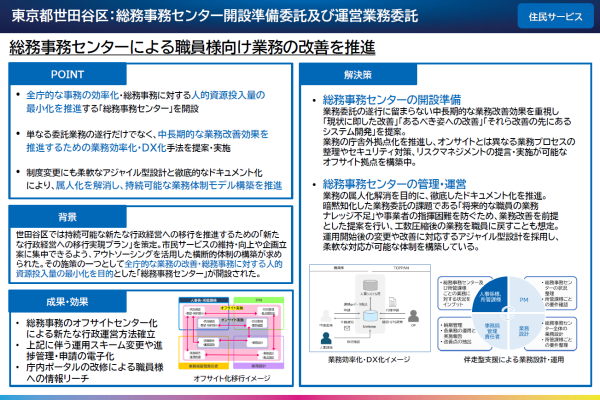

【東京都世田谷区】通知物のデジタル化による業務負荷軽減

東京都世田谷区では、職員数の減少に加え、住民ニーズの多様化・複雑化による業務量の増加が深刻な課題となっていました。特に、保育園入園業務の一部はルールが複雑で、職員への負担が大きい分野でした。

そこで区が行ったのは、業務プロセス全体の見直しや申請書様式の改訂と、通知物電子化サービス「Speed Letter Plus®」の導入です。

通知から電子申請までを一貫して進められる体制を整え、紙とデジタルの二重管理を解消することで、職員の業務負担が軽減されました。住民の利便性も向上し、電子申請率は30%から45%へと改善しています。

・参考:行政DXで保育園入園業務を抜本改革、通知物電子化で住民と自治体双方の 利便性を向上|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

自治体・地方公共団体向け 通知物電子送付サービス「Speed Letter Plus®」

自治体の行政手続きオンライン化 各種通知物をデジタル化し、 マイナンバーカードで認証されたIDへ セキュアに送付する通知物のDXサービスです。

【東京都文京区】ユニバーサルコミュニケーションの支援

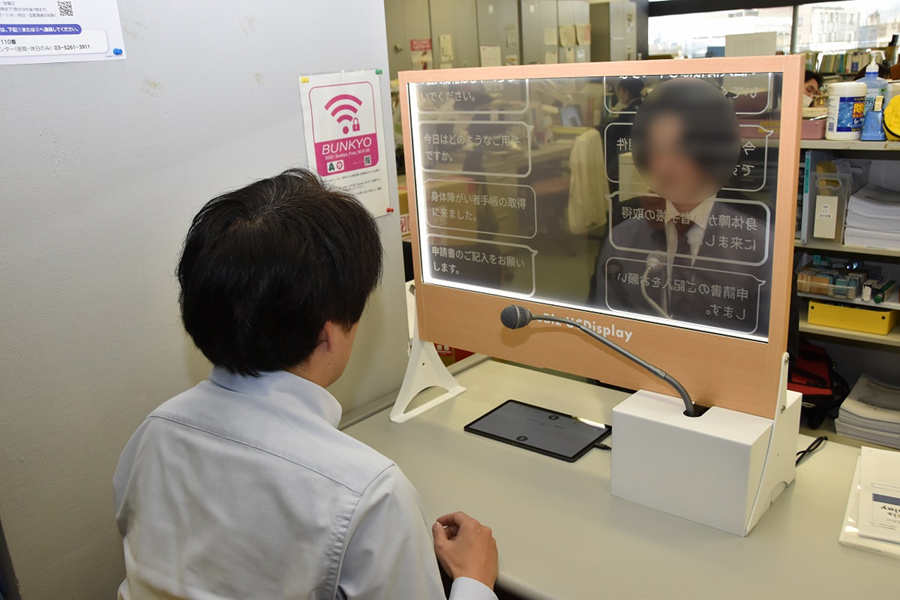

東京都文京区では、多様な住民が円滑に意思疎通できる環境(ユニバーサルコミュニケーション)づくりが課題でした。従来の筆談や翻訳アプリだけでは限界があり、より自然で正確な対話を実現する工夫が求められていました。

この課題に対応するため、同区では多言語の字幕表示が可能な透明ディスプレイ「VoiceBiz® UCDisplay®」を窓口に導入しています。障害福祉課や幼児保育課で活用を開始し、言語や身体的制約を超えた利用を可能にしました。

これにより、説明時間の短縮や情報伝達の円滑化が可能となり、多様な住民ニーズに対応し、誰もが安心して利用できるコミュニケーション支援の推進につながっています。

・参考:ユニバーサルコミュニケーション支援事例~窓口でのコミュニケーション円滑化を推進~|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

窓口向け透明翻訳ディスプレイ「VoiceBiz® UCDisplay®」

窓口の多言語対応・ユニバーサルコミュニケーションに 透明翻訳ディスプレイ「VoiceBiz® UCDisplay®」 音声認識した内容を、高精度な翻訳文章として透明ディスプレイに表示します。 窓口・受付など相手の顔を見ながら会話する場面で、自然な会話を促進します。

【東京都水道局】省人化を支えるチャットボットの活用

東京都水道局では、労働人口減少を背景に、省人化とサービス向上を目的としてAIチャットボットを導入しました。

2018年7月より、ホームページ内で「水滴くん相談室」の運用を開始し、24時間365日いつでも利用可能な環境を整備。利用者は時間を気にせず問い合わせができ、手続きやWEBコンテンツ検索時に迅速で的確な案内を受けられるようになりました。

自然な対話を可能にするAI技術を活用することで、利用者の利便性向上と同時に、問い合わせ対応の効率化と省人化を実現した事例です。

・AIチャットボット活用による お客さま対応サービス向上|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

自治体フロントヤード改革におけるよくある課題

自治体がフロントヤード改革を進める際には、財政的な制約や住民の理解の獲得、職員のスキル不足など、共通して直面しやすい課題があります。これらを正しく把握し、効果的な対策を講じることが、改革を成功へ導く重要なポイントです。

ここでは、自治体フロントヤード改革におけるよくある課題について解説します。

ノウハウや予算の不足

多くの自治体では、フロントヤード改革を進めるための専門的な知識や技術が不足していることから、効果的な計画立案や実行に課題を抱えています。

また、財政的な制約により、システム導入や運用、職員教育に必要な予算の確保が難しく、短期的・局所的な対応にとどまるケースも少なくありません。その結果、持続的な改革が困難になるリスクがあります。

こうした状況を打開するためには、外部支援やモデル事業の活用、段階的な導入が有効です。

住民の理解と協力

フロントヤード改革を円滑に進めるには、住民の理解と協力が不可欠です。しかし、新しいサービスや手続きの変更に対しては、住民が戸惑いや抵抗を感じることも少なくありません。

積極的な利用と協力を促すためには、改革の目的やメリットを分かりやすく説明し、利便性向上やサービスの変化を実感してもらう工夫が必要です。さらに、住民の声を取り入れる双方向のコミュニケーションを重視することで、利用促進と協力体制の構築につながります。

デジタル人材の確保・育成

フロントヤード改革の推進には、デジタル分野に精通した人材が不可欠ですが、多くの自治体ではデジタル人材の不足が大きな課題となっています。

対応策として、職員のスキル向上を目的とした教育・研修を計画的に実施し、組織全体のデジタル対応力を高めることが重要です。また、外部専門家や民間パートナーとの連携を進めることで、不足を補い、長期的な人材確保・育成計画を策定することが、改革の持続性を支える鍵となります。

自治体フロントヤード改革に活用できる国の支援策

国は、自治体のフロントヤード改革を後押しするため、人的・財政的な支援に加え、環境面の整備など幅広い施策を提供しています。これらの活用で、自治体は改革の推進力を高め、限られた人材や予算でも効率的かつ持続可能な取り組みを進めることが可能です。

ここでは、自治体フロントヤード改革に活用できる国の支援策の内容と活用方法を詳しく解説します。

人的支援

総務省やデジタル庁では、自治体のフロントヤード改革を支援するため、専門的な知見を持つ人材の派遣を行っています。

例えば、「窓口BPRアドバイザー」は、先進自治体での窓口業務改革の知見や経験を持つ職員や元職員が、実務面で助言を行う仕組みです。

また、「地域情報化アドバイザー」と呼ばれる、オープンデータ活用や自治体システム、テレワーク、セキュリティなどのICT分野に精通した専門家による、自治体の業務効率化やデジタル化推進の支援も提供しています。

財政的支援

内閣府や総務省では、交付金や地方財政措置などの財政的支援を行っています。具体的には、オンライン申請やリモート窓口、コンビニ交付の導入に資する交付金制度などです。

さらに、CIO補佐官といった外部専門人材の任用や、デジタル人材の育成・確保にかかる費用についての「特別交付税措置」など、自治体の持続的な改革推進を支援しています。

環境支援

デジタル庁は、自治体がフロントヤード改革を円滑に進められるための環境面での支援に力を入れています。

各自治体では、ガバメントクラウド上で複数事業者が提供する「窓口DX向けパッケージ(SaaS)」を、自分たちの課題やニーズに合わせて選択・利用することが可能です。

また、職員間の情報共有や協働を促進する「デジタル改革共創プラットフォーム」や、各種クラウドサービスを比較・検討できる「デジタルマーケットプレイス」も整備されており、改革の実現を後押ししています。

住民と職員に優しい自治体づくりのために、フロントヤード改革を推進しよう

フロントヤード改革は、住民の利便性向上と職員の業務効率化を同時に実現できる、自治体にとって重要な取り組みです。改革の成功には、組織体制の整備や現状分析、業務の見直しなど段階的かつ計画的な手順が不可欠です。

ノウハウ不足や予算制約、住民理解と協力などの課題に対しては、国の人的・財政的・環境面の多様な支援策を積極的に活用すると良いでしょう。また、デジタル技術の導入だけでなく、既存業務の改善や職員のデジタル人材育成も、改革を前に進める重要なポイントとなります。

TOPPANでは、自治体向けのBPOサービス(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を提供し、フロントヤード改革を支援しています。課題を抱える自治体様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。住民と職員双方に優しく、持続可能な自治体サービスの実現を目指しましょう。

TOPPANでご支援可能な業務範囲、ご支援事例などは下記のページでも紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

参考文献

- 自治体フロントヤード改革ポータル(https://www.soumu.go.jp/frontyard_portal/)

- 自治体フロントヤード改革の概要(イメージ) (https://www.soumu.go.jp/frontyard_portal/data/briefing_document_01.pdf)

- 自治体フロントヤード改革 手順書を見る(https://www.soumu.go.jp/frontyard_portal/phase2_1.html)

- 自治体フロントヤード改革推進手順書【第 1.0 版】 (https://www.soumu.go.jp/frontyard_portal/data/manual_main.pdf)