2025.08.27

文化財のデジタルアーカイブとは?

意義や進め方をわかりやすく解説

文化財のデジタルアーカイブについて、その目的や作成手順、活用事例をご紹介します。

【アーカイブ動画公開中!】デジタルアーカイブに関するセミナーを実施しました

文化財は地域の歴史や文化を今に伝える大切な財産ですが、劣化や災害などによる損失のリスクも抱えています。こうした文化財を守り、次世代へ継承する手段として注目されているのが、「デジタルアーカイブ」です。

本記事では、文化財のデジタルアーカイブについて、その目的や作成手順、活用事例をご紹介します。

【この記事でわかること】

・文化財のデジタルアーカイブとは何か

・文化財のデジタルアーカイブを作成する方法

・文化財をデジタルアーカイブとして保存・活用した事例

文化財のデジタルアーカイブとは?

文化財のデジタルアーカイブとは、文化財や博物館資料をデジタルデータとして記録・保存し、長期的な管理と活用を図る取り組みです。

デジタル化した文化財をインターネット上で公開することで、学術研究や教育、観光・地域振興など幅広い分野での利活用が可能になります。また、他の博物館や地域の機関との連携により、情報共有や横断的な検索環境の整備も進められています。

2023年に施行された改正博物館法では、デジタルアーカイブの作成・公開が正式に博物館の事業として位置付けられました。この法改正は約70年ぶりの大幅な見直しであり、社会の変化に対応する形で博物館の役割や登録要件が再定義され、デジタルアーカイブの重要性が法的にも明確化されました。

今後は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や専門人材の育成、地域との連携強化といった観点から、さらなる取り組みが求められています。

文化財のデジタルアーカイブを作る目的

文化財のデジタルアーカイブは、単なる保存手段にとどまらず、展示方法の多様化や研究の高度化、文化の継承・普及にも大きな可能性をもたらします。ここでは、文化財のデジタルアーカイブを作る主な目的について解説します。

文化財の半永久的な保存・継承

文化財をデジタル化することで、劣化や災害による損失リスクを大幅に軽減し、半永久的な保存と継承が実現できます。たとえ実物が失われた場合でも、デジタルデータによってその価値や情報を次世代に伝えることが可能です。

また、保存環境に左右されず、長期的に安定した保管が可能になるほか、修復や再現、後世での活用にも有効です。

時間・空間の制約を超えた展示・公開

デジタル技術の活用により、時間や場所にとらわれずに文化財を展示・公開し、より多くの方々が鑑賞できるようになります。インターネットを通じて世界中どこからでもアクセスでき、常設展示だけでなく期間限定の企画展もオンラインで楽しむことが可能です。実物を移動させる必要がないため、貴重な文化財の保護にもつながります。

また、来館が難しい方にも文化財に触れる機会を提供することにより、文化への理解や関心を広げるきっかけにもなるでしょう。

新しい表現を用いた文化財の展示

デジタル技術の進化により、文化財の新しい展示表現が広がっています。3DモデルやVR技術の活用で、立体的で臨場感のある展示が可能になり、見ている人が自ら関われるインタラクティブな展示も実現します。

また、修復前の姿や歴史的な背景などの視覚的な再現で、文化財への理解を深めることも可能です。さらに、映像や音声、アニメーションを組み合わせた多様な表現が、文化財の魅力をより豊かに伝える手段として注目されています。

研究・考察の推進

文化財のデジタルアーカイブは、学術研究や教育においても大きな役割を果たしています。高精細画像や3Dデータを活用することで、細部の分析や非破壊調査が可能になり、研究者間でのデータ共有や比較検討もスムーズになります。

また、新たな視点や発見を生み出す土台となるのが、蓄積されたデジタル資料を活用したビッグデータ解析やAI技術の活用です。こうした取り組みは教育現場での活用も進んでおり、文化財理解の深化に寄与しています。

文化財のデジタルアーカイブを作成する手順

文化財のデジタルアーカイブを円滑に進めるためには、作業の手順やポイントを事前に把握しておくことが重要です。ここでは、文化財のデジタルアーカイブを作成する際の基本的な手順を解説します。

1.対象となる文化財とデジタルアーカイブ化の目的を決める

デジタルアーカイブを進めるには、対象とする文化財とデジタルアーカイブ化の目的を明確にすることが必要です。種類や保存状態、資料の価値や活用目的を踏まえて文化財を選定し、保存・公開・研究支援などの目的を具体的に設定することが、効果的な運用につながります。

利用者や関係者のニーズも考慮し、目的に応じた計画を立てることが求められます。

2.スキャナーやカメラを使ってデジタル化する

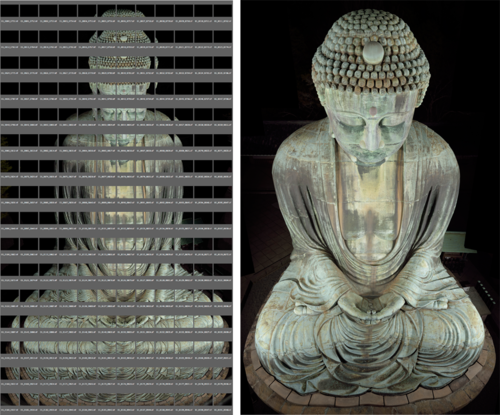

鎌倉大仏殿高徳院:高徳院 国宝銅造阿弥陀如来坐像 修理記録撮影

選定した文化財のデジタル化には、平面資料にはコピー機と同様の仕組みで対象物を写しとるフラットベッドスキャナー、立体物には3Dスキャナーや多方向からの写真撮影など、資料の特徴に応じて適切な機器を使い分けることが必要です。このほか、色を正確に記録するための色彩計測や、死角も確認できるドローン撮影などを組み合わせることもあります。

すみだ北斎美術館:葛飾北斎 道成寺図 高精細撮影および複製制作

また、文化財が損傷しないよう慎重に進めることも重要です。作業時は光や温度管理に配慮し、文化財の劣化を防ぐ環境で作業を進める必要があります。取得したデータは品質を確認し、バックアップも忘れずに行って、長期的に安全に保存できる状態に整えましょう。

・ TOPPANの高精細デジタルアーカイブサービス|TOPPAN BiZ

3.メタデータを作成しデータベースを構築する

デジタル化が完了したら、その文化財に関する基本情報や来歴、特徴などを記録した「メタデータ」の作成が必要です。メタデータには、タイトルやキーワード、作成日などを記載します。メタデータを整理することで検索や管理がしやすくなり、利活用の幅も広がります。

可能であれば、国際標準規格や共通フォーマットに沿って記述し、他の機関との連携や情報共有ができるようにしておくことが望ましいでしょう。

こうして作成したメタデータと画像データは、合わせてデータベースに登録し、将来的な更新や拡充も見据えて管理体制を整備することが重要です。

4.閲覧環境を構築する

デジタル化した文化財を多くの方に活用してもらうためには、閲覧用のシステムやプラットフォームの整備が不可欠です。インターネットでの公開や館内端末での閲覧など、目的や利用者層に応じて最適な方法を選びましょう。著作権やデータ保護にも配慮し、必要に応じてアクセス制限を設けることも重要です。

また、検索のしやすさや直感的な操作性を備えたインターフェース設計も欠かせません。

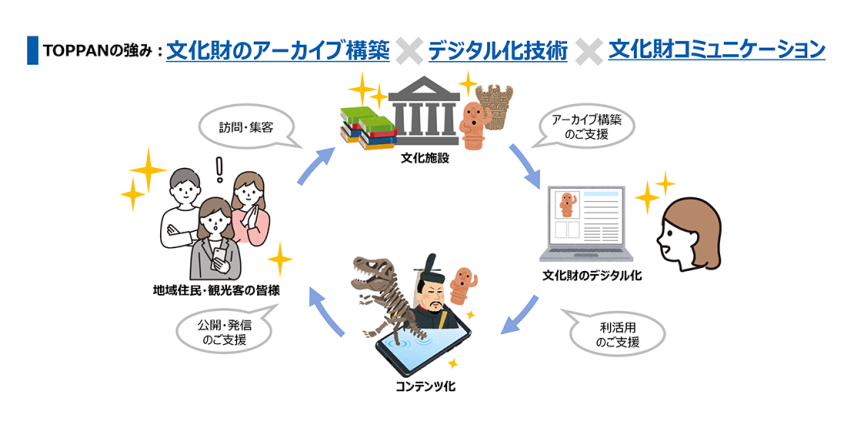

TOPPANでは、文化財のデジタル化からメタデータや画像データの登録、データベース構築、公開に至るまでの一貫したサポートが可能です。さらに、文化財の魅力発信や地域振興に向けた施策提案も行っており、まちづくりへの貢献にも取り組んでいます。

文化財のデジタルアーカイブの活用事例

文化財のデジタルアーカイブを活用した取り組みは全国に広がっており、多様な事例から文化財の新たな価値創造や活用の可能性が見えてきます。ここでは、TOPPANが支援した具体的な活用事例をご紹介します。

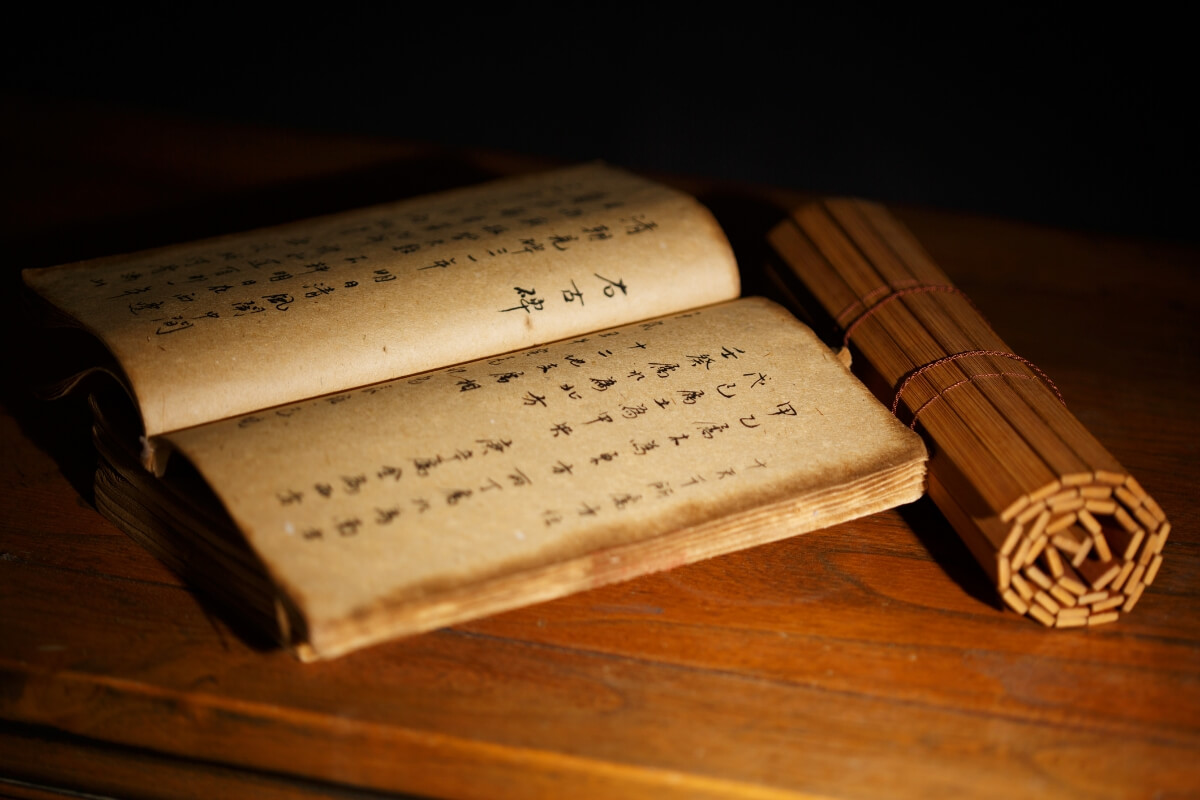

【二本松市】史料調査とデジタルアーカイブによる二本松城の復元

福島県二本松市では、復元に必要な絵図や図面が乏しいという課題に対応するため、新たな史料の調査とアーカイブ化を行いました。

具体的には、二本松城に関する古文書などを調査し、それらをもとに撮影・目録作成・翻刻といったデジタルアーカイブ作業を実施しました。有識者や共同研究者の監修・技術指導を受けながら調査と復元作業が進められ、新たに見つかった史料に基づいて、三ノ丸御殿や藩校、役所など城の主要施設をCGで再現することに成功しています。

文化財としての城の魅力を再発見するとともに、歴史的な価値の継承と観光資源としての活用の可能性を広げることができた事例です。

・参考:石垣しか残っていない御城の復元に向けた調査・史料アーカイブ|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

【アイヌ民族文化財団】VR技術を活用してオンラインで博物館の展示観覧が可能に

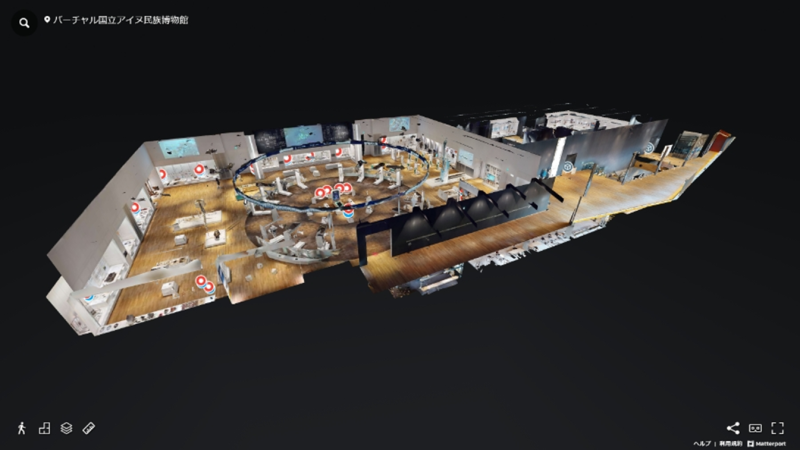

国立アイヌ民族博物館では、コロナ禍による入館者減少やインバウンド縮小を受け、オンラインでアイヌ文化を発信する目的で、VR空間にバーチャル博物館を制作しました。

3Dモデリングにより基本展示や収蔵資料、解説動画を組み込み、パソコンやスマートフォンから臨場感ある展示観覧が可能です。高精細な3Dモデルは360度閲覧や拡大・縮小ができ、展示室内には調査に便利な「バーチャル付箋」も配置しています。

さらに、利用者が自由にルートを設定できるウォークスルーのツアーコースや、事前に用意されたモデルコースを提供することで、多様な鑑賞体験を実現しています。

・参考:オンラインの博物館コンテンツを整備しアイヌ文化を発信

【東京国立博物館】メタバース空間でのバーチャル博物館構築

東京国立博物館は、実物鑑賞だけでは伝えきれない日本美術の魅力を、国内外の多様な鑑賞者にわかりやすく伝えるため、メタバース空間でのバーチャル展示「エウレカトーハク!◉89」を開催しました。

国宝89件を3つのテーマで紹介し、基本情報の提供に加え、VRやデジタルアーカイブを活用した没入体験を通じて、国宝の世界観を豊かに表現した展示を実施しています。

さらに、現代アーティストによる「リスペクトアート」をNFTとして販売し、収益の一部を文化財保全に還元しています。参加者にはオリジナルNFT参加証明を無料配布し、鑑賞体験の記念と共有も促進する仕組みです。

・参考:日本美術に没入するメタバース展覧会の企画制作|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

【京都市】地域住民の記憶を未来へ紡ぐ文化資源のデジタルアーカイブ化

京都市伏見区の深草地域では、歴史的に豊かな文化を持つ地域の魅力を住民に伝え、次世代へ継承することを目的として、住民から募った古写真や映像資料のデジタルアーカイブを作成するプロジェクトを実施しました。

地域住民を対象にしたワークショップでは、世代を超えた交流を通じて地域の文化や歴史について自由に語る機会を提供。また、デジタル化した古写真を活用した映像を制作し、WEBサイトやYouTubeなどで広く発信しました。

チラシやリーフレットの配布、パネル展示も実施し、文化資源の価値を普及させながら、住民交流や地域の活性化を推進しています。

・参考:未来へ紡ぐデジタルアーカイブで地域の文化を保存・継承・創造|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

地域の財産を未来へ継承するために、文化財のデジタルアーカイブに取り組もう

文化財は、その地域の歴史や文化を今に伝えるかけがえのない財産です。デジタルアーカイブは、保存と活用を両立し、文化財を次世代へ確実に継承していくための有効な手段であり、教育・研究・観光など幅広い分野での利活用が期待されています。

地域の文化をデジタルで共有することで、住民同士のつながりや郷土への誇りを育む基盤にもなるでしょう。

文化財のアーカイブに関する事例をもっと見る

TOPPANでは、文化財をはじめ、知的資源や情報のデジタル化、アーカイブ化、コンテンツ化、およびその全体のプランニングをワンストップで提供することで、新たな価値創出に貢献しています。

参考文献

- 調査研究協力者会議等 デジタルミュージアムに関する研究会 新しいデジタル文化の創造と発信(デジタルミュージアムに関する研究会報告書)1.文化資源等のデジタル・アーカイブについて-文部科学省(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sonota/002/toushin/07062707/002.htm)

- 「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン|デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023.pdf)

- 「デジタルアーカイブ」とは | 上田市デジタルアーカイブポータルサイト(https://museum.umic.jp/portal/about/)

最新コラム

関連コラム

資料ダウンロード

関連事例

-

NEW

日本美術に没入するメタバース展覧会の企画制作

メタバース空間に再現された東京国立博物館でアバターを通したバーチャルならではの鑑賞体験

-

福島県 二本松市

石垣しか残っていない御城の復元に向けた調査・史料アーカイブ

地域文化財の活用による地域活性化のトータル支援

~調査・アーカイブ・コンテンツ化による利活用支援~ -

北海道

オンラインの博物館コンテンツを整備しアイヌ文化を発信

VR技術を活用した「バーチャル博物館」の制作、オンライン展示観覧

-

京都府 京都市

未来へ紡ぐデジタルアーカイブで地域の文化を保存・継承・創造

デジタルアーカイブ事業による地域の「暮らしと文化」の保存・継承と普及啓発を支援